|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

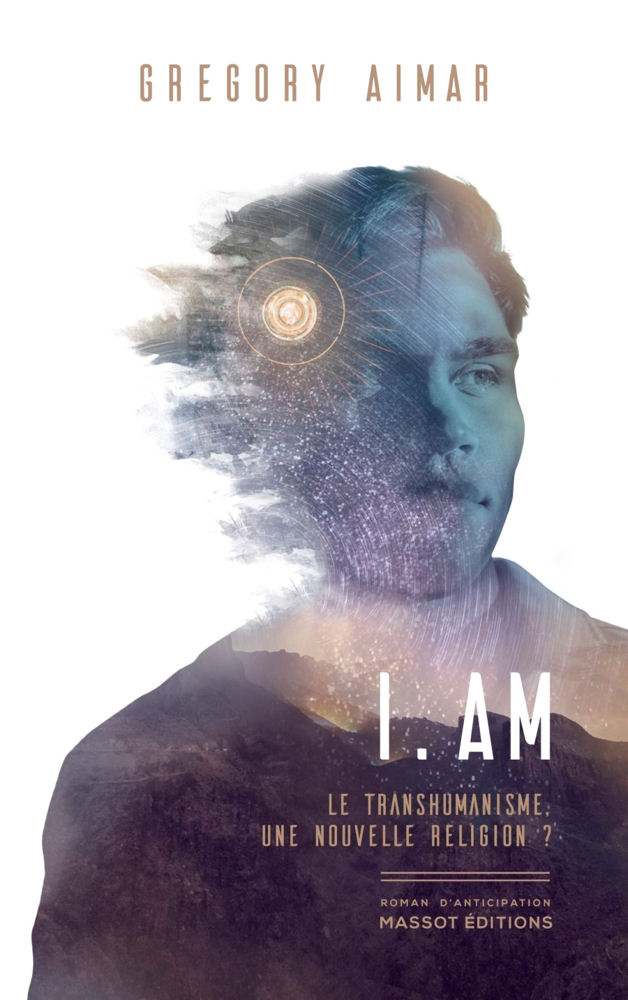

I. AM

Grégory AIMAR Première parution : Paris, France : Massot, 18 juin 2020 MASSOT Date de parution : 18 juin 2020 Dépôt légal : juin 2020 Première édition Roman, 272 pages, catégorie / prix : 19,90 € ISBN : 978-2-38035-234-4 Format : 13,5 x 21,5 cm❌ Genre : Science-Fiction Sous-titré : "Le transhumanisme : une nouvelle religion ?". Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

Année 2025. Damian Goodwill est un homme partagé. Partagé entre ses sentiments et sa raison, entre ses rêves et ses peurs, entre son passé et son avenir. Le transhumanisme lui offre l’espoir de trouver la paix intérieure : mémoire illimitée, intelligence augmentée, prothèses synthétiques, mondes virtuels… Grâce à la puce implantée dans son cerveau, et à sa connexion permanente avec MAÏA, l’intelligence artificielle centrale, Damian découvre un univers à la puissance vertigineuse. Malgré les réticences de ses amis et de sa compagne, rien ne semble pouvoir empêcher Damian de prêter allégeance à cette nouvelle religion... Grégory Aimar est né en 1978 à Saint Germain en Laye. Après douze années passées dans des sociétés de production et des agences de communication (en tant que chef de projet, journaliste, monteur, réalisateur, présentateur...), Grégory Aimar a décidé de se consacrer à l’écriture de livres et de documentaires. En parallèle, s’investit comme éducateur auprès de jeunes handicapés. Il vit actuellement à Paris.

Critiques

Avoir une bonne connaissance d’un sujet ne suffit pas pour faire un bon roman. Loin de là. Grégory Aimar en apporte la preuve avec I. AM qui, sous couvert de fiction, cache mal un réquisitoire contre le transhumanisme en général et les travaux de Google et sa maison-mère Alphabet. Le tout avec un style faisant passer Gérard de Villiers et ses « SAS » pour de la prose raffinée. Pourtant, l’idée de base est intéressante. Son personnage principal, rentier visiblement affligé de dépression et d’alcoolisme chronique, décide un jour de se greffer une interface neurale, I.AM, qui va le lier à MAIA, une intelligence artificielle ayant la mainmise sur Internet et l’ensemble des objets qui y sont connectés. Il rejoint alors la tribu des anthropotechs, se coupant ainsi de ses rares proches. Et si la nouvelle réalité n’était pas aussi rose que ce que lui laissaient miroiter les publicités ? Et quelle réalité ? Celle de son corps physique se robotisant de plus en plus ou celle qu’il connaît au sein de MAIA ? Sur le fond, l’autrice de ces lignes est bien gênée, car globalement en accord avec le point de vue de l’auteur concernant les risques potentiels du transhumanisme. Notamment, elle a bien conscience que la façon dont la recherche est menée à ce sujet par Google, Neuralink d’Elon Musk et d’autres, ne tient pas assez compte des risques élémentaires, communs à tout élément connectés : le piratage, l’infection et la corruption des données. Sans parler des biais de perception dans les systèmes technologiques actuels liés au manque de diversité tant des équipes que des sujets fournissant les échantillons. Mais sur la forme… I. AM est indigeste. Écrit à la première personne, le livre met le lecteur dans la peau de Damian, qui n’est pas le narrateur le plus sympathique qui soit. Vain, misogyne, ne pensant qu’à son petit plaisir personnel, il ne donne ni envie de le suivre, ni de comprendre son évolution. D’autant que le texte se permet des considérations pseudo-philosophiques ou mystiques dignes d’une soirée arrosée entre étudiants de première année, et se perd en digressions techniques et notes de bas de page inutiles. Le tout enrobé dans une fétichisation malsaine d’une certaine frange de la culture japonaise, qui rend au final la lecture de ce I. AM franchement pénible. Stéphanie CHAPTAL (site web) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |