|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Odyssée

HOMÈRE Traduction de Jean BERARD LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. Classique  n° 602/603 n° 602/603  Dépôt légal : 1er trimestre 1963 Réédition Roman, 512 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,2 x 16,5 cm✅ Genre : Imaginaire Photo de couverture : Giraudon

Autres éditions

Sous le titre Les XXIV chants de l'Odyssée CLUB FRANCAIS DU LIVRE, 1948 sous le titre Odyssée, 1967 Sous le titre L'Odyssée L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2001, 2001 FLAMMARION, (date inconnue) in Iliade - Odyssée, GALLIMARD, 2009 Sous le titre L'Odyssée GALLIMARD Jeunesse, 1982 GARNIER-FLAMMARION, 2006 HACHETTE Jeunesse, 1991 Sous le titre Odyssée LIVRE DE POCHE, (date inconnue), 1961 sous le titre L'Odyssée, 1972, 1993 LIVRE DE POCHE Jeunesse, 1996, 2001 MELLOTTÉE, 1945 Sous le titre Contes et Légendes de l'Odyssée NATHAN, 1994 in L'Iliade / L'Odyssée, Robert LAFFONT, 1995

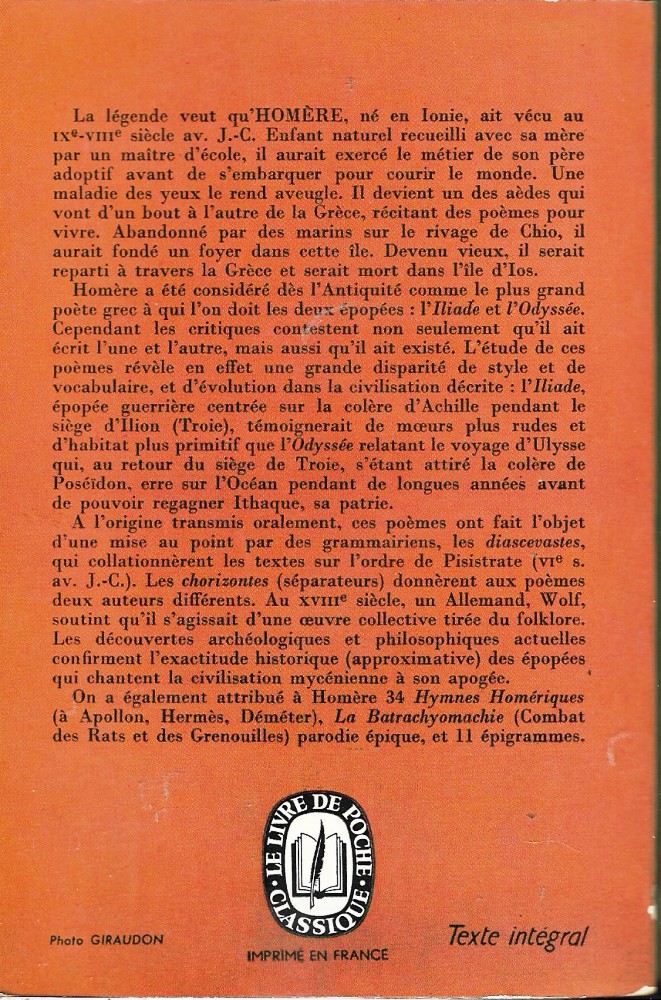

Quatrième de couverture

La légende veut qu'HOMÈRE, né en Ionie, ait vécu au IX-VIIIè siècle av. J.-C. Enfant naturel recueilli avec sa mère par un maître d'école, il aurait exercé le métier de son père adoptif avant de s'embarquer pour courir le monde. Une maladie des yeux le rend aveugle. Il devient un des aèdes qui vont d'un bout à l'autre de la Grèce, récitant des poèmes pour vivre. Abandonné par des marins sur le rivage de Chio, il aurait fondé un foyer dans cette île. Devenu vieux, il serait reparti à travers la Grèce et serait mort dans l'île d'Ios.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jean BERARD, La Composition de l'Odyssée, pages 9 à 33, introduction 2 - Jean BERARD, Notice explicative, pages 34 à 35, notes 3 - Cartes, pages 36 à 38, carte, trad. Jean BERARD 4 - Jean BERARD, Notes, pages 410 à 506, notes Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Homer's Odyssey , 1911, Francesco Bertolini & Adolfo Padovan & Giuseppe de Liguoro Ulysse , 1955, Mario Camerini & Mario Bava L'Odyssée , 1968, Franco Rossi & Piero Schivazappa & Mario Bava (Mini Série TV) Le Retour d'Ulysse dans sa patrie , 1973, Dave Heather (Opéra filmé) Le Retour d'Ulysse dans sa patrie , 1980, Jean-Pierre Ponnelle (Opéra filmé) Ulysse 31 , 1981 (Série d'animation) Uliisses , 1982, Werner Nekes Le Retour d'Ulysse dans sa patrie , 1985, Claus Viller (Opéra filmé) L'Odyssée , 1997, Andrei Konchalovsky (Téléfilm) Animated Odyssey (The) , 2000, Valentas Ashkins (Mini Série TV) Odyssée - sur les traces d'Ulysse , 2000, Cryo Interactive (Jeu Vidéo) Le Retour d'Ulysse dans sa patrie , 2002, Félix Breisach (Opéra filmé) Le Retour d'Ulysse dans sa patrie , 2002, Humphrey Burton (Opéra filmé) L'Odyssée , 2003, Pierre Séguin (Théâtre filmé) L'Odyssée , 2017 (BD) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |