|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Citadelle de la Peur

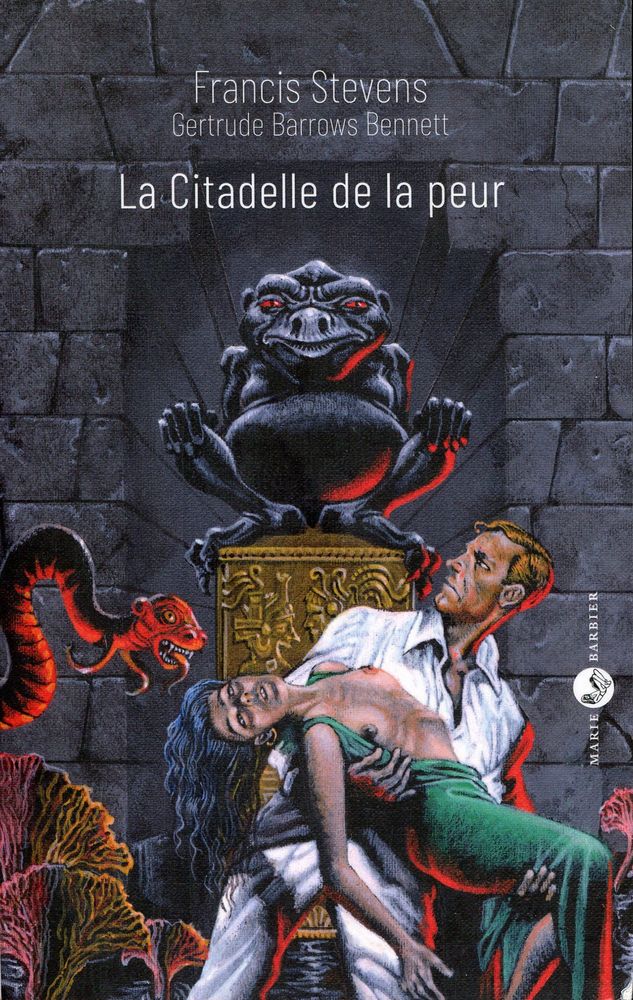

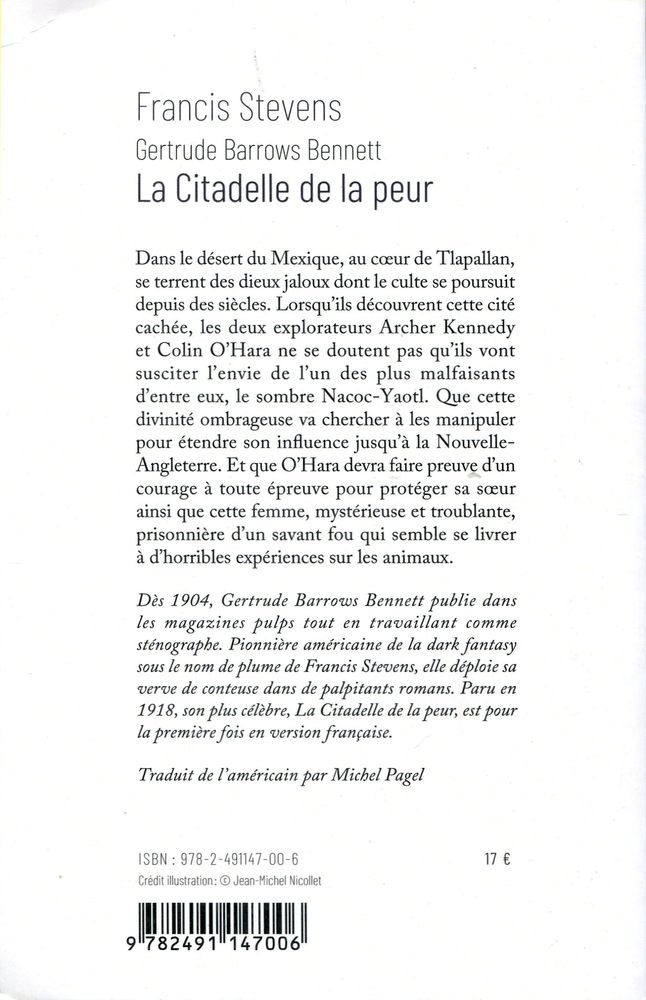

Francis STEVENS Titre original : The Citadel of Fear, 1918 Première parution : The Argosy, 14 septembre au 26 octobre 1918. En volume : Paperback Library, août 1970 ISFDB Traduction de Michel PAGEL Illustration de Jean-Michel NICOLLET Marie BARBIER (Paris, France) Date de parution : 7 mai 2021 Dépôt légal : mai 2021 Première édition Roman, 400 pages, catégorie / prix : 17 € ISBN : 978-2-491147-00-6 Format : 12,5 x 19,5 cm✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

Dans le désert du Mexique, au cœur de Tlapallan, se terrent des dieux jaloux dont le culte se poursuit depuis des siècles. Lorsqu’ils découvrent cette cité cachée, les deux explorateurs Archer Kennedy et Colin O’Hara ne se doutent pas qu’ils vont susciter l’envie de l’un des plus malfaisants d’entre eux, le sombre Nacoc-Yaotl. Que cette divinité ombrageuse va chercher à les manipuler pour étendre son influence jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. Et que O’Hara devra faire preuve d’un courage à toute épreuve pour protéger sa sœur ainsi que cette femme, mystérieuse et troublante, prisonnière d’un savant fou qui semble se livrer à d’horribles expériences sur les animaux. Dès 1904, Gertrude Barrows Bennett publie dans les magazines pulps tout en travaillant comme sténographe. Pionnière américaine de la dark fantasy sous le nom de plume de Francis Stevens, elle déploie sa verve de conteuse dans de palpitants romans. Paru en 1918, son plus célèbre, La Citadelle de la peur, est pour la première fois en version française.

Critiques

[Critique parue exclusivement dans la version numérique de la revue]

La Citadelle de la peur est un roman dont la propre histoire est originale. Publié à l’origine en feuilleton dans la revue pulp The Argosy entre le 14 septembre et le 26 octobre 1918, le texte ne connaîtra d’édition définitive sous une couverture unique qu’en 1942. Autre particularité plus notable, il est l’œuvre de Gertrude Barrows Bennett, une sténographe qui commença à écrire des nouvelles à l’âge de 17 ans – son premier texte, «The Curious Experience of Thomas Dunbar », fut accepté parArgosy et publié en 1904. Beaucoup d’autres suivront, dont The Citadel of Fear traduit ici pour la première fois en français et souvent considéré comme son meilleur roman. On notera que Bennett, après avoir publié sous son nom au début de sa carrière, publia la plus grande part de ses textes, à sa demande, sous pseudo, Francis Stevens en l’occurrence. Sous un nom ou l’autre, Bennett, première américaine à trouver un large public pour ses textes de fantasy et de SF, est, dit-on, « la femme qui inventa la dark fantasy ». La Citadelle de la peur se divise en deux parties consécutives. D’abord, le désert du Mexique, parcouru par deux aventuriers en quête de fortune, Colin O’Hara et Archer Kennedy. Les deux hommes y tombent par hasard sur une plantation non répertoriée occupée par d’étranges habitants. De fil en aiguille, ils se trouvent emprisonnés dans la cité cachée de Tlapallan, un lieu de terreur et de beauté aussi dans laquelle « vivent » les dieux anciens, gardés et adorés par d’antiques guildes concurrentes. De combats en péripéties, O’Hara parviendra à fuir alors que Kennedy connaîtra un destin funeste. Seconde partie, quinze ans plus tard, en Nouvelle-Angleterre : O’Hara, qui a largement enfoui cette histoire au fond de sa mémoire, est rattrapé par elle quand Cliona, sa sœur chérie, est attaquée et traumatisée par une créature qui prend la fuite après que la jeune femme lui a vidé un chargeur dessus. Devant l’incrédulité de la police, O’Hara prend l’affaire en main et découvre, non loin, une maison coloniale qui abrite d’innommables horreurs. Propriétaire inquiétant, répugnantes créatures, et aussi une femme d’une beauté à couper le souffle dont O’Hara tombe instantanément amoureux. Sauver la femme, sauver sa sœur : il faudra à O’Hara et ses quelques alliés beaucoup de courage et de force pour vaincre une terreur venue d’Amérique du Sud. Écrit en 1918, La Citadelle de la peur rappelle les textes de Robert E. Howard pour ses hommes. Même héros volcanique issu du Nord de l’Europe, même virilisme amusant par son excès, même mépris d’O’Hara pour « l’intellectuel » Kennedy jugé tortueux et peu courageux, même certitude qu’on peut et doit à résoudre les problèmes par la force. Elle rappelle Merritt pour ses femmes, des êtres fragiles à aimer et à protéger – sur ce point, Cliona détrompera son frère. Du point de vue de l’archéologie littéraire, lire ce roman est intéressant ; beaucoup de l’habitus de l’époque y transparaît, et, entre Howard et Merritt, Bennett participe à un genre naissant. Néanmoins, les personnages trop monolithiques, la narration trop linéaire, la simplicité de l’intrigue, les sentiments trop naïvement exprimés et la candeur parfois confondante d’O’Hara font qu’on se situe bien en-dessous de ce qui s’écrira par la suite. Éric JENTILE [Critique parue exclusivement dans la version numérique de la revue]

La Citadelle de la peur est un roman dont la propre histoire est originale. Publié à l’origine en feuilleton dans la revue pulp The Argosy entre le 14 septembre et le 26 octobre 1918, le texte ne connaîtra d’édition définitive sous une couverture unique qu’en 1942. Autre particularité plus notable, il est l’œuvre de Gertrude Barrows Bennett, une sténographe qui commença à écrire des nouvelles à l’âge de 17 ans – son premier texte, «The Curious Experience of Thomas Dunbar », fut accepté parArgosy et publié en 1904. Beaucoup d’autres suivront, dont The Citadel of Fear traduit ici pour la première fois en français et souvent considéré comme son meilleur roman. On notera que Bennett, après avoir publié sous son nom au début de sa carrière, publia la plus grande part de ses textes, à sa demande, sous pseudo, Francis Stevens en l’occurrence. Sous un nom ou l’autre, Bennett, première américaine à trouver un large public pour ses textes de fantasy et de SF, est, dit-on, « la femme qui inventa la dark fantasy ». La Citadelle de la peur se divise en deux parties consécutives. D’abord, le désert du Mexique, parcouru par deux aventuriers en quête de fortune, Colin O’Hara et Archer Kennedy. Les deux hommes y tombent par hasard sur une plantation non répertoriée occupée par d’étranges habitants. De fil en aiguille, ils se trouvent emprisonnés dans la cité cachée de Tlapallan, un lieu de terreur et de beauté aussi dans laquelle « vivent » les dieux anciens, gardés et adorés par d’antiques guildes concurrentes. De combats en péripéties, O’Hara parviendra à fuir alors que Kennedy connaîtra un destin funeste. Seconde partie, quinze ans plus tard, en Nouvelle-Angleterre : O’Hara, qui a largement enfoui cette histoire au fond de sa mémoire, est rattrapé par elle quand Cliona, sa sœur chérie, est attaquée et traumatisée par une créature qui prend la fuite après que la jeune femme lui a vidé un chargeur dessus. Devant l’incrédulité de la police, O’Hara prend l’affaire en main et découvre, non loin, une maison coloniale qui abrite d’innommables horreurs. Propriétaire inquiétant, répugnantes créatures, et aussi une femme d’une beauté à couper le souffle dont O’Hara tombe instantanément amoureux. Sauver la femme, sauver sa sœur : il faudra à O’Hara et ses quelques alliés beaucoup de courage et de force pour vaincre une terreur venue d’Amérique du Sud. Écrit en 1918, La Citadelle de la peur rappelle les textes de Robert E. Howard pour ses hommes. Même héros volcanique issu du Nord de l’Europe, même virilisme amusant par son excès, même mépris d’O’Hara pour « l’intellectuel » Kennedy jugé tortueux et peu courageux, même certitude qu’on peut et doit à résoudre les problèmes par la force. Elle rappelle Merritt pour ses femmes, des êtres fragiles à aimer et à protéger – sur ce point, Cliona détrompera son frère. Du point de vue de l’archéologie littéraire, lire ce roman est intéressant ; beaucoup de l’habitus de l’époque y transparaît, et, entre Howard et Merritt, Bennett participe à un genre naissant. Néanmoins, les personnages trop monolithiques, la narration trop linéaire, la simplicité de l’intrigue, les sentiments trop naïvement exprimés et la candeur parfois confondante d’O’Hara font qu’on se situe bien en-dessous de ce qui s’écrira par la suite. Éric JENTILE |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |