|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

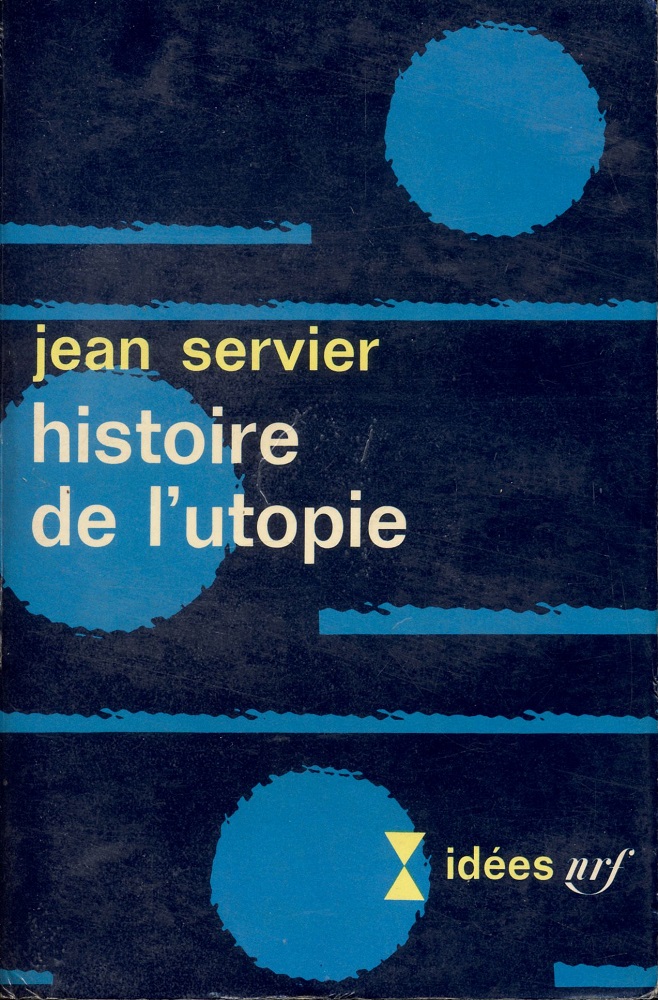

Histoire de l'utopie

Jean SERVIER GALLIMARD (Paris, France), coll. Idées  n° 127 n° 127 Dépôt légal : 1967 Première édition Essai, 384 pages, catégorie / prix : 4,95 F ISBN : néant ❌ Genre : Imaginaire

Quatrième de couverture

Abordant l'étude des utopies en préparant un cours de Sociologie pour ses étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Montpellier, Jean Servier a découvert, grâce à sa formation première d'ethnologue, qu'il y avait là autre chose qu'une anthologie des voyages imaginaires.

Critiques

La dernière page de la couverture indique l’origine de ce livre. Celui-ci est issu de l’élaboration d’un cours de sociologie, que Jean Servier préparait pour ses étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Montpellier. Ethnologue de formation, Jean Servier a abordé son travail selon un angle qui n’est aucunement celui de l’histoire littéraire, mais bien celui d’une préoccupation sociale et, accessoirement, psychologique. Pour lui, le thème de l’Utopie traduit l’aspiration plus ou moins consciente de l’homme occidental vers la tranquillité des origines, du sein maternel, d’un refuge dont seraient exclus les problèmes matériels du présent. De ce fait, l’auteur insiste davantage sur les idées que sur les faits, et le lecteur trouvera peut-être ses premières pages parfois ardues. Mais les rapprochements et les oppositions que son optique suggère à Jean Servier, ses idées en général, ses insistances et ses omissions même, tout cela rend cet ouvrage intéressant à parcourir, car ses pages ne donnent guère l’impression du déjà lu. La préoccupation sociale de l’auteur l’amène à oublier que l’Utopie représente aussi la concrétisation d’un rêve. Non seulement celui, du retour au sein maternel, mais bien celui d’un certain idéal. Jean Servier ne distingue pas clairement le moment où les hommes qui rêvaient de l’âge d’or cessèrent de placer celui-ci dans leur passé pour l’imaginer, au contraire, dans l’avenir. Pour Saint-Simon, cet âge d’or est clairement dans le futur. Pour Hésiode et pour d’autres poètes de l’antiquité, il se situe en revanche dans un passé lointain. Pour Thomas More, l’Utopie est essentiellement l’Ailleurs. On peut également reprocher à l’auteur de n’insister que très tard dans son étude (à la page 324) sur un trait commun à toutes les anciennes utopies : leur caractère immobile, statique. Une fois trouvé le divin législateur, son système est admis par ses sujets, puis par tous les descendants de ceux-ci (cela, durant dix-neuf siècles dans la Nouvelle Atlantide de Bacon) sans la moindre friction sociale, sans la plus timide tentative de révolution, sans que des progrès techniques ou autres suggèrent la nécessité d’une réforme même limitée. La possibilité d’une évolution au sein d’un « état idéal » est une acquisition relativement récente de l’utopie, et c’est la science-fiction qui en a le mieux exploré les possibilités. Or, précisément, Jean Servier connaît bien mal la science-fiction. Il a lu L’île sous cloche de Xavier de Langlais (ce qui n’était d’ailleurs pas indispensable), mais il ignore par exemple Edgar Rice Burroughs. Ce dernier met pourtant sur le chemin de Tarzan un certain nombre de cités imaginaires, offrant autant d’exemples parfaits de l’immobilisme évoqué plus haut : Tarzan rencontre en plein vingtième siècle des gens qui vivent comme les Romains de l’empire ou comme des chevaliers du moyen âge, parce que c’était là le mode de vie de leurs ancêtres, et parce que leur communauté a été coupée, depuis sa fondation, de tout contact avec le reste du monde. L’idée d’un changement qui pourrait prendre naissance au sein d’une telle communauté n’est même pas envisagée. À propos de Burroughs encore, il vaut la peine de relever qu’il y a, dans son cycle vénusien, des satires sociales très précises. Sur la planète voisine, Carson Napier a en effet des aventures à Havatoo, la cité des savants, planifiée à l’excès et gouvernée par des dirigeants dont les bonnes intentions se heurtent à un respect absolu envers la lettre des lois. Et la cité d’Amlot, où les membres du parti Zani (l’anagramme est plus que transparent) ont pris le pouvoir, représente une attaque manifeste contre l’Allemagne de Hitler, jusqu’au salut invoquant obligatoirement l’identité du dictateur Mallu Mephis ! pour Heil Hitler ! Le roman où Napier visite Amlot, Carson of Venus, parut en feuilleton en 1938. Bien entendu, Burroughs n’est pas un grand écrivain – encore qu’il aurait quelque droit au titre d’Alexandre Dumas de la science-fiction, ce qui n’est pas absolument méprisable. Mais Jean Servier ne connaît également ni Olaf Stapledon, ni Walter Miller, puisqu’il présente l’utopie des temps modernes (c’est le titre de son dernier chapitre) comme opposée à la religion. Si Robert Heinlein et Fritz Leiber ont effectivement dépeint des dictatures religieuses de l’avenir, opprimant les masses et vaincues par la science. Stapledon et Miller ont montré que les rapports entre la science et la religion pouvaient être beaucoup plus subtils qu’une simple opposition manichéenne. Le manichéisme dans son expression pure, celle d’une lutte entre le Mal et le Bien, joue évidemment un rôle important dans toute utopie. L’auteur en parle (p. 71) à propos de saint Augustin. Mais il pourrait ajouter que le thème existe déjà chez Platon (opposition entre l’Atlantide dégénérée et la vertueuse Athènes antique, dans le Timée) et peut être retrouvé jusque sous la plume de Jules Verne (dans Les cinq cent millions de la Bégum, le contraste et la rivalité entre l’idyllique France-Ville et la monstrueuse Stahlstadt constituent le moteur de l’action). Jean Servier a divisé son livre en deux parties d’inégale longueur. La première (de Platon au Meilleur des mondes) expose le sujet dans son développement historique. On trouvera, sur quelque 300 pages, l’évocation de certains ouvrages littéraires marquants, mais surtout la description et l’interprétation du climat historique dans lequel leurs auteurs ont travaillé. Jean Servier n’est pas toujours bien documenté sur ceux-ci et sur leurs commentateurs (il hésite curieusement sur l’attribution de L’an 2440 à Sébastien Mercier, avant de citer incorrectement le titre de l’utile ouvrage de Raymond Ruyer, L’Utopie et les utopies, à la page 197), mais ses descriptions des climats historiques sont généralement intéressantes, et elles représentent un enrichissement de l’étude de ce domaine littéraire. Sans doute Servier n’est-il pas toujours objectif. Dans son désir de ranger Cyrano de Bergerac parmi les utopistes plutôt que parmi les simples romanciers, il mentionne l’hommage rendu à Campanella, mais passe sous silence celui qui s’adresse à Godwin. Mais il accorde une place aux prédictions merveilleusement pataphysiques de Fourier qui « annonce, entre autres merveilles, la naissance de la couronne boréale qui donnera chaleur et lumière aux régions glaciales arctiques, la formation de l’acide citrique boréal fluide qui, combiné avec le sel, donnera à la mer un goût de limonade… le renversement de 7,5 degrés de l’axe du monde afin d’y taire régner un éternel printemps » (p. 252) : l’auteur conserve occasionnellement son sens de l’humour. La seconde partie du livre. Symboles et significations de l’Utopie, est plus fragile, mais non moins intéressante. Elle souffre des connaissances scientifiques insuffisantes de Jean Servier, qui écrit que « notre science a pris comme symbole un vaisseau spatial gravitant autour de la Terre à la conquête de l’espace » (p. 364) sans réaliser que cette gravitation « autour de la Terre », donc dans le voisinage de notre planète, limite singulièrement la portion d’espace qu’il devient possible de conquérir. Elle présente des idées-synthèses qui sont brillantes, même si elles n’emportent pas l’adhésion, comme l’interprétation sexuelle du voyage à la Lune (p. 321-22) ou l’hypothèse d’une hostilité systématique des utopistes au judaïsme (p. 338) laquelle est d’ailleurs démentie par la bienveillance d’Enfantin envers l’état encore incréé d’Israël (p. 243). Les réserves de cette sorte apparaissent nombreuses au lecteur de ce livre. Mais leur existence ne met pas en cause l’intérêt de celui-ci. L’étude de Jean Servier n’est certainement pas l’histoire définitive de l’Utopie ; elle pourra toutefois inspirer la rédaction d’un tel ouvrage, et fournir à son auteur le sujet de réflexions valables. Elle appartient à cette catégorie de livres estimables qui stimulent la pensée du lecteur, alors même que ce dernier n’approuve pas toujours l’auteur. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |