|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

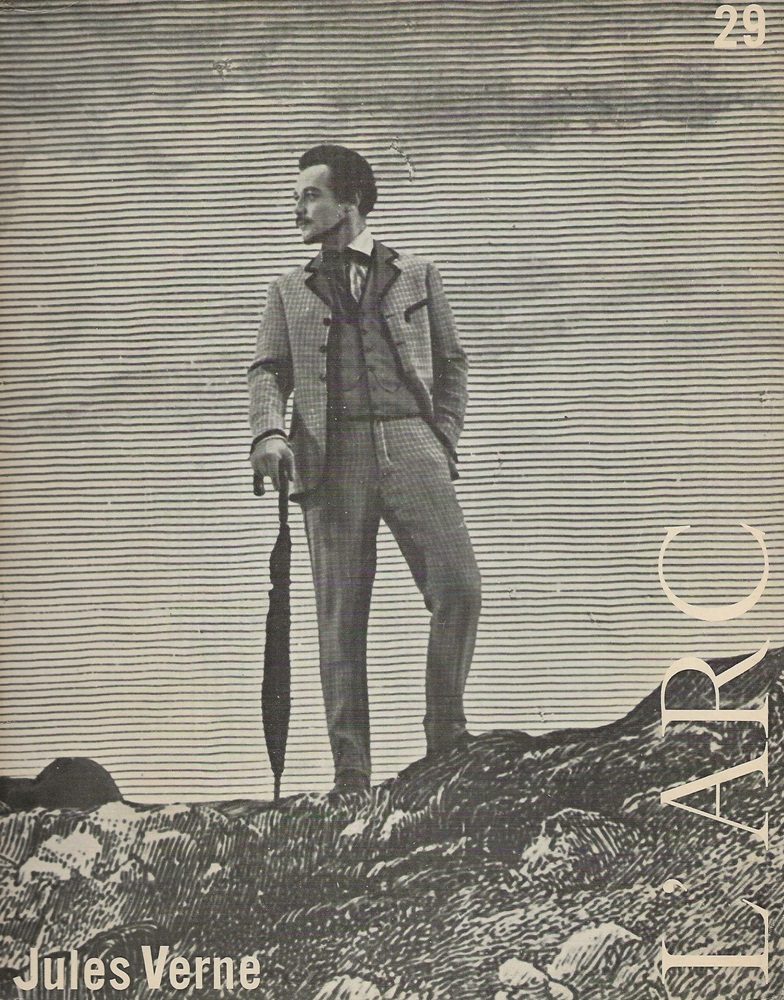

L'Arc n° 29 - Jules Verne

REVUE L'ARC (Aix en Provence, France), coll. L'Arc (revue) n° 29 Date de parution : 1966 Première édition Revue, 96 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ❌ Genre : Imaginaire Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Michel FOUCAULT, L'Arrière-fable, article 2 - Jean ROUDAUT, Le Château des Carpathes, article 3 - Michel SERRES, Géodésiques de la Terre et du Ciel, article 4 - Georges BORGEAUD, Jules Verne et ses illustrateurs, article 5 - Michel BUTOR, Lectures de l'enfance, article 6 - René MICHA, Les Légendes sous les images, article 7 - Raymond BELLOUR, La Mosaïque, article 8 - Francis LACASSIN, Naufragés de la Terre, article 9 - Pierre VERSINS, Le Sentiment de l'artifice, article 10 - Marcel LECOMTE, Le Thème du Grand Nord, article 11 - Marcel MORE, Un révolutionnaire souterrain, article 12 - Marcel BRION, Le Voyage initiatique, article

Critiques

Voici, sur un peu moins de cent pages, une série d'études consacrées à l'auteur des Voyages extraordinaires. Ces travaux sont inégaux, tant par le ton et la substance que par la valeur, mais l'ensemble forme une plaquette digne de retenir l'attention du lecteur, une fois surmontée par ce dernier l'épreuve des trois premières pages de texte. C'est que la chose commence plutôt mal, par un essai (?) intitulé La mosaïque et signé Raymond Bellour. Pourquoi diantre certaines gens qui estiment avoir quelque chose à dire ne prennent-elles pas la peine de le dire clairement et simplement ? Le texte de Raymond Bellour s'étend sur 103 lignes d'une bonne soixantaine de caractères chacune, et compte vingt-quatre phrases en tout (en comptant celles que termine un point-virgule). Quatre de ces phrases sont très courtes, l'auteur voulant apparemment recourir par contraste à un style « haletant », à moins qu'il n'ait simplement éprouvé le besoin de reprendre son souffle. Quant au reste, l'envolée finale donne une idée du ton et de la manière : Un film semi-chanté, dont l'écriture, ce qu'on appelle mise en scène, active-liturgique, comme Breton disait magique-circonstancielle, ne viserait qu'à retrouver, dans un aller-retour perpétué de l'amour au langage, du système au désir, l'origine et le lieu de ce point – pour moi plus près d'Arnim de Kandinsky, de Novalis et de Murnau, die Romantik, que de la déraison – raison surréaliste –, ce point sublime vers lequel tout converge et repart en une douce et terrible avancée, quelque chose comme le battement perpétuel de l'âme. À propos de film, pourquoi ne pas avoir utilisé ici des sous-titres français ? Le niveau s'élève quelque peu avec L'arrière-table, où Michel Foucault établit une distinction ingénieuse (bien qu'un peu arbitraire, car un artifice narratif permet par définition toutes les libertés) entre les « tons » utilisés par Jules Verne dans la présentation de ses récits. On trouve, dans ce texte, une affirmation pour le moins surprenante (p. 9) : Dans les romans de Jules Verne, le savant demeure en marge. Ce n'est pas à lui qu'advient l'aventure, pas lui du moins qui en est le héros principal. Vraiment ? Quelle est la place, alors, de Ferguson dans Cinq semaines en ballon, d'Otto Lidenbrock dans Voyage au centre de la terre, de Robur le Conquérant, des personnages cités au titre des Aventures de trois Russes et de trois Anglais, de Maître Zachariua, de Nemo et Aronnax dans Vingt mille lieues sous les mers, de Cyrus Smith dans L'Ile mystérieuse ? Encore un travail médiocre, mais écrit, du moins, avec simplicité : Géodésiques de la Terre et du Ciel, par Michel Serres. L'auteur doit être un fervent de la Connaissance Cachée. Sur ces moyens (de transport, imaginés par Verne dans ses récits), peu d'invention, encore moins d'anticipation, écrit-il gravement, et montre un peu plus loin ce qui fait la VRAIE originalité de l'écrivain (p. 18) : Jules Verne est, à ma connaissance, le seul écrivain français récent qui ait recueilli et caché sous les sédiments d'un exotisme pittoresque et d'un savoir au goût du jour (pourtant dérisoire et, de fait, très en retard), la quasi totalité de la tradition européenne en matière de mythes, d'ésotérisme, de rites Initiatiques et religieux, de mysticisme. Mais comment donc ! N'y a-t-il pas eu déjà un joyeux fantaisiste qui parlait de Newton comme d'un « esprit magique » ? Passons donc discrètement au texte suivant, Le Château des Carpathes, par Jean Roudaut. Celui-ci examine avec pénétration cet étrange roman, sans refaire le travail entrepris par Marcel Moré dans ses Nouvelles explorations de Jules Verne : il s'attache surtout à dégager les récurrences de thèmes et les parentés entre les personnages pour justifier l'interprétation selon laquelle le roman traduirait un cheminement Interne. À ce point de vue, il vaudrait probablement la peine de tenter à l'occasion un rapprochement systématique du Château des Carpathes avec Les Indes noires et le Voyage au centre de la terre. C'est à ce dernier livre que s'arrête surtout Marcel Brion (de l'Académie Française), sous le titre Le voyage initiatique, reprenant en somme un point de vue précédemment développé par André Corboz . On trouve ensuite un texte de celui qui, le premier, s'attacha systématiquement à lire Jules Verne « entre les lignes ». Une fois de plus, en parlant d'Un révolutionnaire souterrain, Marcel Moré se montre analyste minutieux, pénétrant et subtil. Il esquisse ici en quelques pages la vie de l'écrivain, et montre, en s'appuyant sur des éléments empruntés aux romans que les principaux biographes de Verne n'ont vu que ce que ce dernier voulait bien laisser paraître – « un X pour la foule ». Ces pages ne reprennent ni Le très curieux Jules Verne, ni les Nouvelles explorations ; mais elles peuvent en revanche constituer une parfaite introduction à la lecture de ces deux études plus développées. Autre texte de qualité, celui de Marcel Butor, qui fut, lui aussi, un des premiers exégètes minutieux de l'œuvre vernienne. Butor parle de Lectures de l'enfance, et montre comment le romancier tenta d'édifier pour ses jeunes lecteurs leur futur monde d'adultes. Le niveau des études demeure élevé avec Georges Borgeaud et René Micha, qui évoquent respectivement Jules Verne et ses illustrateurs et Les légendes sous les images : les images qui ornent les gros volumes rouges publiés par Hetzel restent des fenêtres suggérant l'évasion, et Georges Borgeaud trouve une excellente formule à leur sujet – formule qui englobe l'œuvre de Verne également – lorsqu'il dit (p. 47) que c'est l'anti-prison. Là est résumée une bonne part du pouvoir de fascination que conservent les romans de Verne pour ceux qui les ont découverts à l'âge adéquat – ni trop tard, ni trop tôt… Et voici arriver, avec Le sentiment de l'artifice, Pierre Versins, méthodique, minutieux et intéressant, ainsi qu'il l'est chaque fois qu'il s'attache à faire œuvre d'historien plutôt que de critique. Dans ce texte. Versins examiné d'abord l'importance globale des Voyages extraordinaires, comme œuvre cohérente d'anticipation. Il présente ensuite un tableau (au sens propre : avec entrées par lignes et par colonnes) des thèmes « anticipatifs » des principaux romans, et des sources d'inspiration possibles. Dans un texte séparé, Pierre Versins examine ce curieux livre, dont Verne fut apparemment bien l'auteur, sous la signature de X. Nagrlen, et dont le titre est Prodigieuse découverte et ses incalculables conséquences sur les destinées du monde. La prodigieuse découverte en question est celle d'une substance imperméable à la gravitation. L'article le plus copieux est également un des meilleurs. Il a pour auteur Francis Lacassin, et, pour titre, Les naufragés de la terre. Lacassin ne cherche pas à attribuer à Verne le roman d'André Laurie auquel il a presque emprunté son titre, mais il envisage en somme les Voyages extraordinaires sous l'angle de la randonnée cosmique que Verne n'a jamais osé faire entreprendre systématiquement à ses héros : ni Hector Servadac, ni Barbicane n'explorent les astres voisins. Puis. Francis Lacassin examine ce que Verne a fait – ou n'a pas fait – de quelques autres thèmes familiers à la science-fiction contemporaine. Même si l'on n'est pas d'accord avec Lacassin sur ses conclusions, on lit son travail avec intérêt, car on est devant un lecteur qui aime Jules Verne, et qui connaît son œuvre. À part quelques lettres de Jules Verne, la plaquette comporte encore un dialogue entre Marc Soriano – adaptateur de Verne pour la Bibliothèque Verte – et un interlocuteur tchèque. Ce dernier semble loin d'avoir, à l'égard du romancier, la même sensibilité que son compatriote le cinéaste Karel Zeman. Mais les opinions de Marc Soriano sont assurément intéressantes. Que dire de l'ensemble ? Il vaut, très exactement, ce que vaut la somme de ses parties. Si certains de ces textes illustrent excellemment la manière dont il ne faut pas parler de Jules Verne, d'autres représentent un apport de qualité aux études verniennes dont Marchel Moré a donné l'impulsion. Pour les seconds, la plaquette mérite l'attention de tous ceux qui conservent, pour Jules Verne, cette affection où la nostalgie, l'estime et l'émerveillement entrent à parts égales. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |