|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

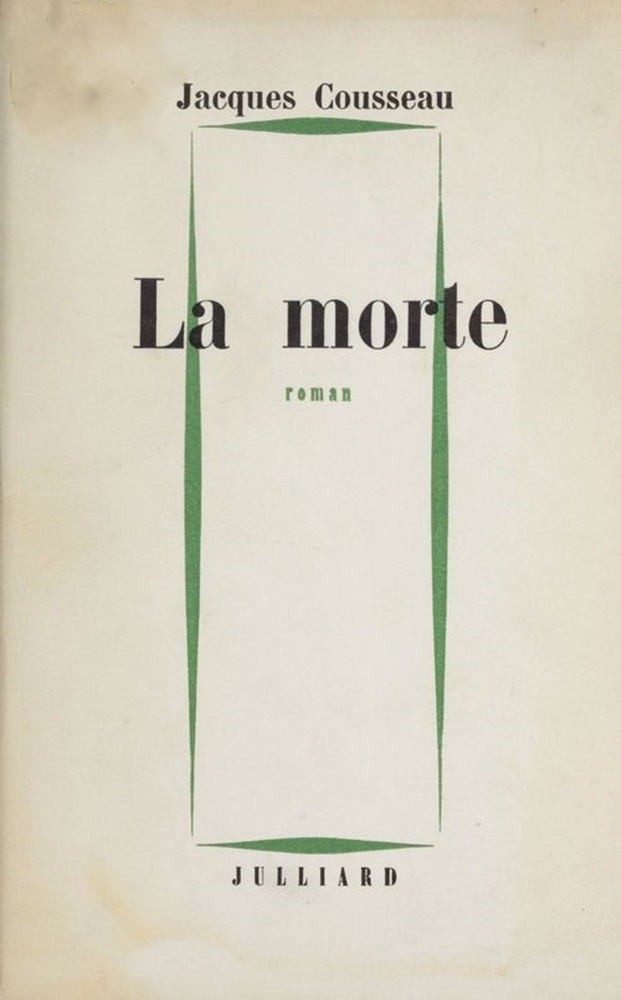

La Morte

Jacques COUSSEAU JULLIARD (Paris, France) Dépôt légal : 1962 Première édition Roman, 180 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : nd❌ Genre : Fantastique Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

Voici un cauchemar en 180 pages. L'action de ce récit se déroule comme dans un miroir déformant, les décors et les personnages ayant des rapports qui défient la logique, et qui se transforment d'ailleurs insensiblement. Rien ne répond à une nécessité, aucune action ne paraît contribuer à un but concret, et ce roman n'a d'ailleurs pas de dénouement. A-t-il d'ailleurs une action ? Lucas, instituteur, perd soudain sa femme : morte durant la nuit. Sans qu'il avertisse la police, un invraisemblable Inspecteur et un Médecin-Légiste qui évoque un homme croisé avec un insecte, viennent enquêter. Leur enquête n'aboutit à rien : on ne saura pas si Mme Lucas s'est suicidée ou si elle est morte ; on ne saura pas qui pourrait tirer profit de sa disparition. On ne saura pas non plus si c'est vraiment elle que son mari, abandonné de tous, traîne à sa dernière demeure ce cercueil est trop petit pour la morte… L'absurdité de certaines apparences prolongée dans les faits : tel est le thème sur lequel Jacques Cousseau a bâti son récit, et l'humour féroce de sa plume donne un relief absurde aux événements qu'il raconte. Lorsque Lucas compose le numéro de la police, pour annoncer la mort de sa femme, il garde le récepteur à l'oreille durant des heures. Il ne reçoit pas de réponse, mais persévère. Et lorsque des coups sont frappés à sa porte, lorsqu'il remarque qu'il y a là quelque chose d'étonnant, une voix sort du récepteur : « Qu'est-ce qui est étonnant ? » et après la voix, c'est un gros bourdon qui s'en échappe. Et l'ahurissant Inspecteur fait son entrée. Et les trois policiers qui le suivent s'installent dans l'entrée et se mettent à jouer aux osselets. Le pauvre Lucas ne rêve-t-il pas ? Tout semble l'indiquer, mais rien ne le confirme – et surtout pas la plume de l'auteur. Pourquoi tout le monde s'acharne-t-il sur lui ? Pourquoi l'Ecclésiastique lui tient-il de longs discours pendant que les enfants de chœur se cachent peut-être dans le marronnier de la cour ? Et, pendant que nous y sommes, pourquoi neige-t-il ? L'entrepreneur des pompes funèbres apparaît, lui aussi, sans qu'on l'ait appelé. Et ce cortège, qui accompagne Lucas et le cercueil, ce cortège si nombreux dans lequel il ne reconnaît personne, ce cortège se dispersera après avoir tourné en rond, pour rien, dans la campagne. Lucas n'arrivera même pas jusqu'à la tombe, il ne saura même pas si celle-ci existe, puisque l'auteur l'abandonne avant. Pas de sympathie, pas d'explication non plus. Cette impassibilité de l'auteur ne dissimule même aucune allégorie, puisque rien ne s'est passé, à proprement parler. Rien, du moins, dont Lucas puisse être sûr. Le vide de son existence conjugale trouve-t-il là son châtiment ? S'agit-il d'un cauchemar dû à une mauvaise digestion peut-être ? L'auteur ne tranche pas : il se contente d'accumuler les notations cocasses, absurdes ou cruelles, et celles-ci finissent par créer une certaine lassitude chez le lecteur. Après tout, l'abondance d'un effet finit par en détruire la portée. En écrivant son « Invitation au supplice », qui était aussi un hymne à l'absurde, Nabokov s'était souvenu de ce principe. Jacques Cousseau, pour sa part, l'oublie. Quelque variété dans les notations, quelque répit durant lequel le pauvre Lucas eût pu reprendre son souffle, eussent contribué à l'équilibre du roman. Tel qu'il est offert au lecteur, celui-ci commence par amuser, pique ensuite la curiosité, mais finit par la lasser. Cela est dommage, car Jacques Cousseau possède indubitablement la tournure d'esprit qui permet de mettre par écrit les cauchemars. Son défaut, ici, a été de vouloir rendre celui-ci trop gluant. Si Lucas continue de s'y débattre, le lecteur, pour sa part, abandonne la partie avant la fin. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87299 livres, 112257 photos de couvertures, 83735 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |