|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

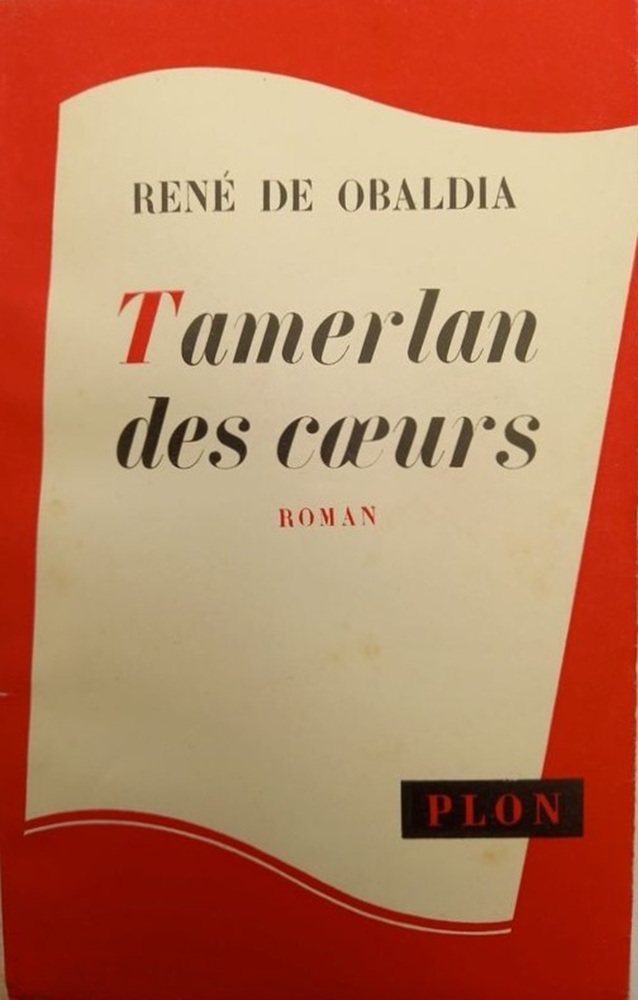

Tamerlan des cœurs

René de OBALDIA PLON (Paris, France) Dépôt légal : 1955 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 480 Fr ISBN : néant Format : nd❌ Genre : Fantastique

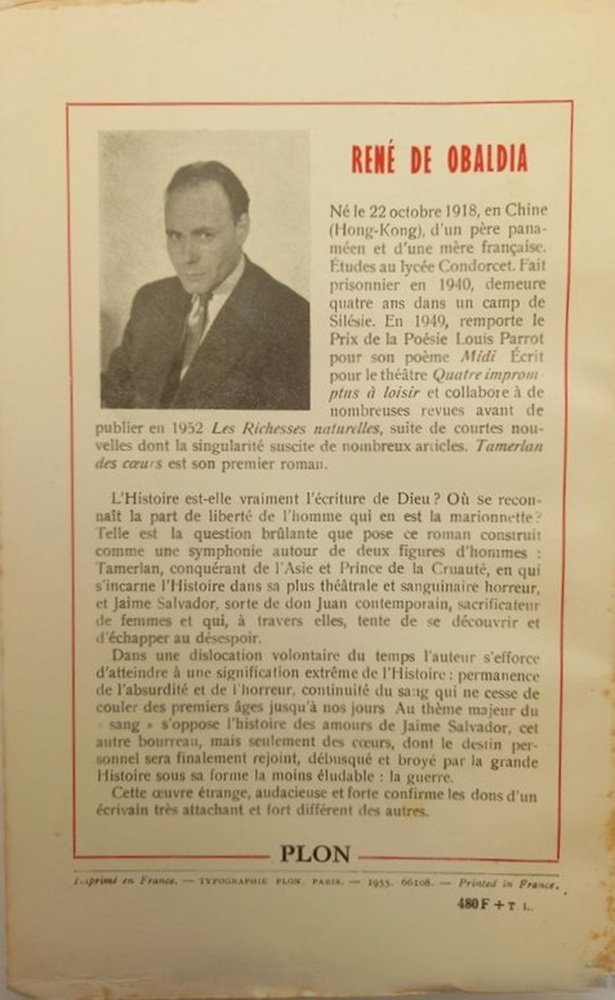

Quatrième de couverture

RENÉ DE OBALDIA Né le 22 Octobre 1918 en Chine (Hong-Kong), d'un père panaméen et d'un mère française. Études au Lycée Condorcet. Fait prisonnier en 1940, demeure quatre ans dans un comp de Silésie. En 1949, remporte le Prix de la Poésie Louis Parrot pour son poème Midi. Écrit pour le théâtre Quatre impromptus à loisir et collabore à de nombreuses revues avant de publier en 1952 Les Richesses naturelles, suite de courtes nouvelles dont la singularité suscite de nombreux articles. Tamerlan des cœurs est son premier roman.

L'Histoire est-elle vraiment l'écriture de Dieu ? où se reconnaît la part de liberté de l'homme qui en est la marionnette ? Telle est la question brûlante que pose ce roman construit comme une symphonie autour de deux figures d'hommes : Tamerlan, conquérant de l'Asie et Prince de la Cruauté, en qui s'incarne l'Histoire dans sa plus théâtrale et sanguinaire horreur, et Jaime Salvador, sorte de don Juan contemporain, sacrificateur des femmes et qui, à travers elles, tente de se découvrir et d'échapper au désespoir. Dans une dislocation volontaire du temps l'auteur s'efforce d'atteindre à une signification extrême de l'Histoire : permanence de l'absurdité et de l'horreur, continuité du sang qui ne cesse de couler des premiers âges jusqu"à nos jours. Au thème majeur du « sang » s'oppose l'histoire des amours de Jaime Salvador, cet autre bourreau, mais seulement des cœurs, dont le destin personnel sera finalement rejoint, débusqué et broyé par la grande Histoire sous sa forme la moins éludable : la guerre. Cette œuvre étrange, audacieuse et forte confirme les dons d'un écrivain très attachant et fort différent des autres.

Critiques

Amateurs d’insolite, voici la perle fine, la pierre précieuse, le bijou de prix à enchâsser dans votre bibliothèque : le singulier, l’incomparable « Tamerlan des cœurs » (joaillier : René de Obaldia, bijouterie Plon). Il y a des livres qui sont source de joie : il y eut « Au château d’Argol », de Gracq – il y a « Tamerlan ». Le propre d’une source est d’être souterraine. Il faut creuser pour l’atteindre. De tels trésors ne se livrent pas au premier venu, ni à la première fouille. Lisez « Tamerlan ». Lisez-le trois fois s’il le faut, comme on doit prononcer trois fois la formule cabalistique. Vous serez décontenancés, irrités, ébahis peut-être à la première, selon votre humeur du moment. La deuxième vous apprivoisera, vous décontractera. À la troisième, vous serez mûrs pour le « Sésame ouvre-toi ». À moins que, comme les privilégiés, vous ayez capté d’un seul coup de sonde l’eau de la source. « Tamerlan des cœurs » est un livre-sphinx, un livre-rêve, sans commencement ni fin, se retournant sur lui-même comme un serpent qui se mord la queue. C’est un livre qui se crée à mesure qu’on le lit (et qu’on le vit), comme si l’on était soi-même le dormeur en train de le rêver. Un livre sans limites et sans dimensions, hors de l’espace, hors de la durée. Sa scène est le monde ; son « temps » est un gigantesque présent éternisé, éparpillé sur tous les plans du passé. « Unanimisme de l’espace-temps » prétexte à une dislocation extrême du cours de l’Histoire. En un raccourci fulgurant, les siècles, se juxtaposent et se confondent, les lieux de la terre se surimpriment les uns aux autres. L’histoire de tous les peuples ; à toutes les époques, est exposée simultanément, comme l’expression d’une seule réalité permanente. Et cette réalité est la pourpre et le sang. Le sang coule en même temps à tous les tournants de l’Histoire. Toutes les guerres, tous les massacres, tous les combats, sont ramassés dans cette « durée » intemporelle où les âges se chevauchent, dans ce panorama démesuré, ce cinémascope cosmique. À ce thème cyclique, s’en superpose un autre en contrepoint. Il y a dans notre présent à nous un homme seul, qui semble placé au confluent de l’Histoire et des siècles : Jaime Salvador. Don Juan moderne, bourreau des cœurs comme Tamerlan le conquérant, au XIVe siècle, est celui des corps et le symbole de la cruauté. Il fait couler le sang de l’amour. Il s’affirme à travers chaque femme, cherche à se dépasser, cherche par l’amour à donner une signification à son destin. Et en même temps il ressent, en aperçus fugitifs, des bribes éparses, des motifs de la grande symphonie qui se joue dans le passé, au long des temps rassemblés. Il a des visions, perçoit des signes. Il est traqué par l’Histoire, par le poids de cette horreur éternisée et concentrée dans ses multiples manifestations. Son sort final est l’échec ; il cause le suicide de la seule femme qu’il aime réellement et désormais l’identification est close : il est, lui aussi, conquérant et sacrificateur. Comme par ricochet, l’Histoire alors se referme sur lui, le prend au piège : c’est la guerre. Les deux thèmes jusqu’ici distincts se réunissent. Jaime est pris par l’immense machinerie sanglante dont le fonctionnement s’étale à travers les époques. Il en devient partie intégrante. La période où il est plongé se raccroche à son tour à la grande roue où tournent toutes les périodes du passé. Et ce tournoiement le rejoint, éclate en lui. Il meurt au son du cor de Roland, leitmotiv de l’angoisse de l’humanité, et face aux éléphants d’Hannibal. Cet extraordinaire resserrement dans le temps donne des résultats baroques et grandioses, une suite de poèmes de l’absurde, avec lesquels le mot « surréalisme », si galvaudé, reprend un sens vierge, défait des acceptions diverses auxquelles on l’a soumis. Un surréalisme sans ficelles, sans tics, sans clichés, sans procédés. Si Obaldia est surréaliste, c’est à la façon de Julien Gracq : comme on respire. Il ne se rattache ni à un genre ni à une école. Il ignore l’artifice. On ne peut qualifier de « roman » cet ouvrage hors de la norme, hors des limites et des règles, de tout ce qui est commun, de tout ce qui est convenu. Il n’est rien et il est tout : épopée, poème, apocalypse, cauchemar. Il est tragique, burlesque, énigmatique (et d’un baroque tout espagnol). On ne peut l’enfermer dans des définitions ni dans des cadres. Une seule chose certaine : il existe. Et son existence s’impose. Il est le pavé dans la mare aux canards littéraire, le météore tombé de l’espace sidéral, l’animal fabuleux rejeté sur le rivage. En voilà sans doute assez pour allécher les lecteurs qui m’entendent et faire fuir les autres. Je n’insisterai pas. Sinon pour souligner, toutefois, que tout le livre est écrit dans une langue pure comme de l’eau vive, et qu’on y rencontre en outre quelques-uns des plus beaux morceaux de style de la littérature moderne. Les amours de Jaime (amour fou : toujours le surréalisme) sont dépeints par l’auteur avec le même lyrisme « Universel » qu’il emploie pour saisir et immobiliser dans l’instantané la perpétuité de l’Histoire. En découlent des splendeurs, avec un rien de gongorisme qui ne fait qu’en rehausser l’éclat. La voilà bien, l’alchimie du verbe. Alain DORÉMIEUX |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |