|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

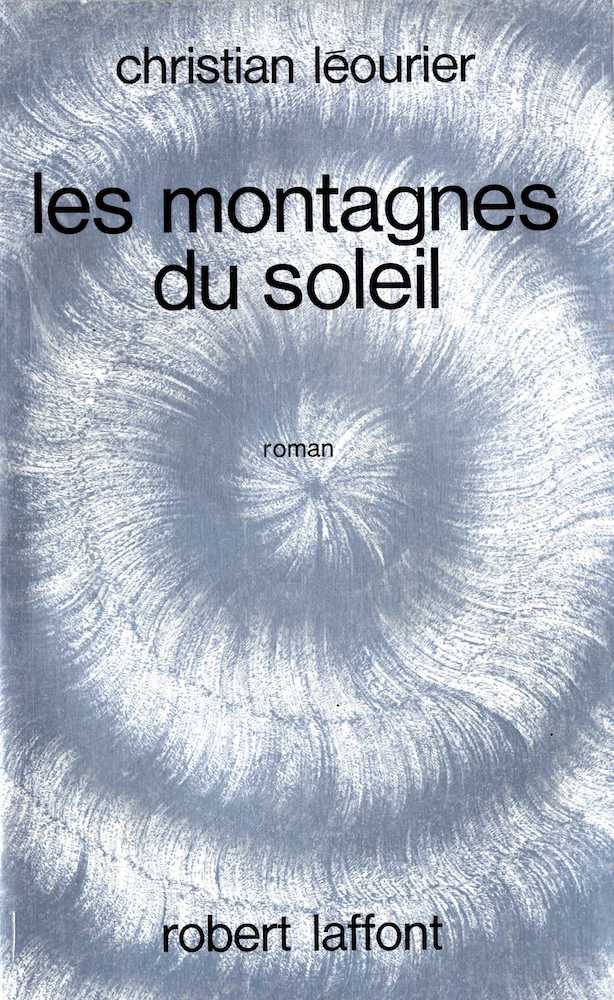

Les Montagnes du Soleil

Christian LÉOURIER Première parution : Paris : Laffont, Ailleurs et demain, 17 janvier 1972 Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Date de parution : février 1972 Dépôt légal : 1er trimestre 1972, Achevé d'imprimer : 17 janvier 1972 Première édition Roman, 224 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,4 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

La tribu vit paisiblement, confinée dans les limites de la vallée. Elle préserve dans ses contes la trace confuse des exploits des Ancêtres. Ces Ancêtres, que Cal le chasseur, l'audacieux, l'astucieux, voudrait mieux connaître pour percer le secret de leurs magies. Mais pour cela, il faut braver les tabous, quitter la vallée, passer les Montagnes du Soleil et affronter une terre qui porte encore les marques d'un terrible cataclysme. Il faut changer l'ordre des choses en commençant par celui de la tribu. Il faut être prêt à rencontrer Ceux Qui Descendent du Ciel et qui sont peut-être les Ancêtres revenus.

Œuvre d'un jeune scientifique, Les montagnes du soleil renouent avec une tradition inaugurée par Rosny Aîné et illustrée notamment par Francis Carsac.

Critiques

Les montagnes du soleil est le premier roman d'un très jeune scientifique de vingt-trois ans. Cette jeunesse et cette formation ont laissé leurs traces dans la rédaction du livre, pas très original par son sujet et d'une trop grande sécheresse dans ses développements. Cela dit, l'oeuvre de Léourier mérite tout de même le détour. Les montagnes du soleil a pour cadre la Terre du XXIVe siècle, dont les colons martiens, ayant échappé au Grand Cataclysme qui l'a ravagée (et qui n'est d'ailleurs qu'évoqué sans grande précision), entreprennent la reconquête. Sur la Terre vivent des Régressés de trois types (mais nous n'en connaîtrons que deux) qui correspondent à différents stades de régression culturelle ou génétique. Les Régressés de type 1, auxquels appartient Cal, sont des humains normaux qui mènent une existence sédentaire, tribale, dans les villages ou les petites villes ayant survécu au Cataclysme. Les Régressés de type Il, d'où provient An-Yang, ont le corps recouvert de poils et vivent en hordes nomades ; leur race est rude et ses membres sont essentiellement des chasseurs. Les Martiens enfin, dont John Griffin est le représentant typique, ont gagné 50 centimètres en taille depuis que les hommes ont fait souche sur Mars, planète à faible gravité. lis sont austères et d'esprit très pratique, encore que les partisans du Grand Retour, qui comptent Griffin parmi eux, semblent avoir retrouvé, depuis deux ans que l'exploration de la planète-rnère a commencé, la Parcelle d'humanité qui leur manquait. Le roman de Christian Léourier est axé sur la rencontre de ces trois types d'humanité disparates. Chaque chapitre est sagement consacré, suivant un montage très classique mais qui aurait gagné à être plus nerveux, à Cal et aux siens, ou à An-Yang, ou aux explorateurs martiens. La structure dramatique, triffide au départ, devient peu à peu un fil unique, à mesure que les groupes se rencontrent et s'unissent. L'unificateur est Cal, qui a une place médiane dans la hiérarchie du savoir et de l'intelligence. Il s'attire d'abord l'amitié d'An-Yang qui, estropié, était un paria au sein de sa propre tribu. Puis Cal et An-Yang prennent contact avec Ceux qui Descendent du Ciel, lesquels permettront enfin aux tribus antagonistes de trouver la paix. Les montagnes du soleil est donc le roman du Retour à la Terre, aux deux sens du terme. D'abord parce que les Terriens retrouvent leur patrie perdue, ensuite parce que cela étant, ils peuvent abandonner leur civilisation trop technique et la vie monotone dans les cités sous globe de Mars, pour goûter à nouveau aux joies de la libre nature. Le livre de Léourier est plein de notations humanistes ; c'est le parti de l'intégration en douceur qui l'emporte, contre ceux qui auraient voulu ignorer les Régressés, ou pire les mettre dans des réserves et s'en servir comme sujets d'études. La découverte de l'Autre a une importance primordiale dans le déroulement de l'action, toujours motivée par la compréhension ou la non-compréhension d'un membre d'une ethnie envers un membre d'une autre ethnie. Et c'est toujours l'ouverture qui fait progresser l'action, alors que la méfiance la bloque. Ainsi Cal, qui veut aller au-delà des Montagnes du Soleil (simplement la chaîne derrière laquelle le soleil se couche), brise-t-il un tabou séculaire, permettant à sa tribu, malgré l'opposition du vieux chef Igol, de gagner d'autres vallées. plus riches en vestiges métalliques. De même, c'est la volonté de Cal qui incite les explorateurs à intervenir directement en soignant l'infirmité d'An-Yang, levant ainsi les consignes de non-intervention., Enfin, Les montagnes du soleil est un livre bucolique, puisqu'il est centré sur la découverte d'un monde apaisé, couvert de forêts et d'herbe. (Seules les hautes terres sont restées émergées après le Grand Cataclysme, et les dernières scènes se déroulent à Briançon.) Ce canevas adroitement conçu, bien qu'assez traditionnel, est. malheureusement gâché en partie par une écriture trop neutre et des baisses de tension dans la narration. Léourier, surtout dans ses premiers chapitres, brise. constamment l'évolution de son récit par de longues digressions sur des détails techniques ou technologiques concernant en général la vie sur Mars, et dont on se passerait bien volontiers. C'est là un défaut de scientifique, et il me semble caractéristique que l'auteur ait donné au premier explorateur de la planète rouge le nom de Robert A. Clarke, qui est un amalgame de Robert A. Heinlein et d'Arthur C. Clarke, deux écrivains qui se sont particulièrement penchés sur l'aventure martienne, mais en le faisant de manière très scientifique, justement. Si ce sont là les « admirations » de Léourier, il aurait dû suivre ses modèles jusque dans la manière très précise qu'ils ont de décrire les actions matérielles. Car — et c'est là le deuxième reproche que je ferai à Léourier — son roman n'est pas assez incarné, pas assez « présent », et l'auteur semble être si mal à l'aise dans l'élaboration d'actes physiques qu'il va même jusqu'à éluder purement et simplement, par des ellipses singulières, certaines scènes d'action ou de bataille. Cependant comme je l'ai signalé au début de cet article, il n'est pas question de faire la fine bouche et de tomber dans ce travers, si commun aux critiques de SF chez nous, qui consiste à se lamenter de ne pas trouver assez d'ouvrages français du genre, puis à les assassiner sans sommation dès qu'on en rencontre un. Si Les montagnes du soleil ne peut être comparé aux romans anglo-saxons qui l'accompagnent dans la collection où il a vu le jour, il faut tout de même savoir gré à Gérard Klein d'essayer de tenir le pari qu'il avait fait, à savoir sortir deux « Ailleurs et Demain » français chaque année. En réalité, et on l'oublie un peu trop souvent, la seule véritable école (peut-être primaire, mais la question n'est pas là !) du roman de SF français est le Fleuve Noir. Cela rend risible cette phrase épinglée dans Galaxie n° 93, où un critique, rendant compte du roman de Bernard Villaret, commençait par ces mots : « Les romans de science-fiction écrits par des auteurs français sont si peu nombreux qu'il serait dommage de passer sous silence Deux soleils pour Artuby » ... Si peu nombreux en effet qu'il en sort quatre chaque mois, souvent meilleurs que celui de M. Villaret, parfois du même niveau que celui de M. Léourier, lequel semble d'ailleurs avoir des points communs avec J. et D. Le May, qui exploitent depuis quelques années un décor semblable à celui des Montagnes du soleil, avec un résultat moyen semblable, c'est-à-dire honorable. Aussi j'espère n'étonner ni le lecteur de Fiction, ni l'auteur du livre ci-dessus critiqué, ni le directeur de la collection qui l'abrite, en concluant sur ces mots qui ne peuvent être considérés comme un blâme : en éditant Les montagnes du soleil, Gérard Klein a publié un bon Fleuve Noir. Denis PHILIPPE Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |