|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Mémoires d'une femme de l'espace

Naomi MITCHISON Titre original : Memoirs of a Spacewoman, 1962 ISFDB Traduction de Stéphane ROUVRE DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 64 n° 64  Dépôt légal : 1er trimestre 1963, Achevé d'imprimer : 20 mars 1963 Première édition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 6,15 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

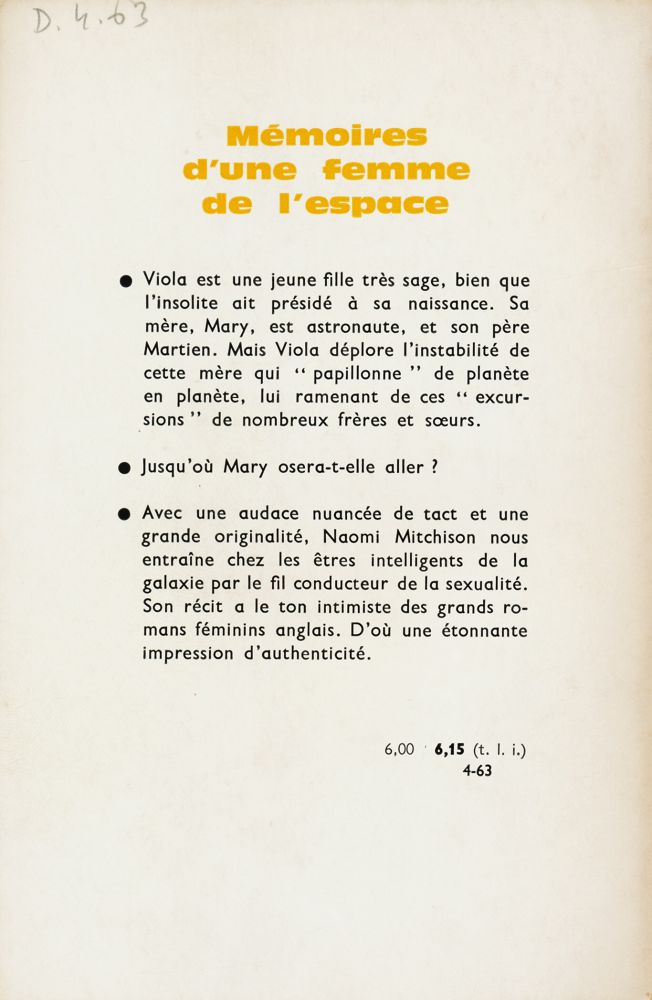

Quatrième de couverture

Critiques

Le problème des relations entre humains et extra-terrestres a déjà tenté plus d'un auteur de science-fiction. Pour ce qui paraît être sa première incursion dans ce domaine littéraire, Naomi Mitchison a choisi d'aborder ce problème sous l'angle bio-physiologique plutôt que psychologique. La narratrice de son roman est présentée comme experte en communications, c'est-à-dire qu'elle a pour tâche d'établir le contact avec les êtres rencontrés lors des expéditions auxquelles elle participe. Rien à dire contre cette idée. Son application, en revanche, laisse singulièrement à désirer. Voilà en effet une femme – Mary de son prénom – qui insiste presque immédiatement sur « la nécessité de se forger une personnalité stable » (p. 14) dans le travail qu'elle doit accomplir, et qui se montre, tout au long de ce récit, incroyablement au-dessous de ce qu'on attend d'elle. Les contacts avec les divers extra-terrestres sont lents, hésitants et malhabiles ; Mary laisse apparaître une émotivité digne d'une héroïne de Delly. Il doit y avoir, dans le lointain futur qu'évoque ce roman, une singulière pénurie de personnel scientifique pour que l'on maintienne Mary à son poste. Cette « scientifique », qui doit avoir étudié l'histoire naturelle pour se préparer à son travail, laisse échapper une perle assez belle (p. 179) lorsqu'elle parle « des insectes du genre sangsue » ; il lui faut d'autre part (p. 69) prendre des notes pour réaliser que les pressions qu'on lui communique sont en nombres formant une « progression numérique » – probablement veut-elle parler, d'ailleurs, d'une progression arithmétique. Ce manque de connaissances scientifiques de l'auteur apparaît encore lorsqu'il est question de ce qu'elle appelle le black-out : elle désigne ainsi le ralentissement apparent du temps dont bénéficient les astronautes qui se déplacent à une vitesse voisine de celle de la lumière. Pour elle, ce phénomène semble en fait se produire dès qu'on voyage entre deux astres, et un simple déplacement de la Terre à Mars suffit pour que ses conséquences soient sensibles (p. 192). Tout cela ne serait que de peu d'importance si la construction du roman, son style ou son originalité se révélaient mémorables. Hélas, tel n'est point le cas. Il s'en faut même de beaucoup. La construction, en premier lieu, est pratiquement inexistante, si l'on entend par construction le fait d'ordonner un récit de façon à le conduire d'une exposition à une conclusion. L'auteur raconte quelques épisodes décousus, dans lesquels un certain nombre de comparses effectuent des réapparitions arbitraires. Le schéma de ces épisodes est le même : arrivée sur une planète, découverte de ses habitants, contact, observations, départ de la planète, retour sur la Terre. Et l'on recommence. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de recommencer trois fois plutôt que douze ou trente-huit, hormis les dimensions du livre. Le style est fastidieux, dépourvu d'originalité. Il possède la lourdeur de celui de Léo Szilard dans « La voix des dauphins », avec un peu moins de clarté. Mary égrène ses souvenirs sur le rythme entraînant d'un rapport gouvernemental, et elle montre que ses dons littéraires sont à la hauteur de ses connaissances scientifiques. Et l'originalité ? Le cas est moins simple. Manifestement, l'auteur a fait un effort pour que ses extra-terrestres possèdent quelque consistance. Peut-on dire que les résultats soient heureux ? Quelques traits sont saugrenus, et involontairement comiques, comme lorsqu'il est question de ces chenilles qui arrangent leurs excréments selon les lois d'une esthétique mystérieuse – et qui d'ailleurs n'est pas décrite (p. 119). D'autres points pourraient fournir à un psychanalyste la substance d'intéressantes réflexions. La narratrice paraît en effet très préoccupée de l'activité sexuelle des êtres qu'elle rencontre, et les Martiens font d'ailleurs une partie de leurs « contacts » au moyen de leurs organes sexuels précisément. Ces Martiens sont bisexués (est-ce un souvenir de « Venus plus X » de Sturgeon ?) et, en certaines circonstances, les caractères d'un sexe peuvent dominer temporairement ceux de l'autre. Cette particularité fournit à l'auteur l'occasion d'une notation qui a en tous cas le mérite d'être inattendue. Voici donc Zloin, qu'on peut provisoirement qualifier de « Martienne » : « Elle était occupée à résoudre des énigmes mathématiques… Un Martien normal, donc bisexué, en résout deux à la fois, mais Zloin se contentait d'une seule » (p. 207). Les Martiens attaqueraient-ils les énigmes mathématiques par leurs organes sexuels ? Le côté saugrenu de tels sous-entendus ou de notations laborieusement « extra-terrestres » qu'on trouve dans ces pages ne suffisent pas à rendre le roman mémorable. On peut le classer, en toute quiétude, auprès de « La république lunatique », du « Règne du bonheur » et de « La voix des dauphins ». Toute ressemblance avec les « Chroniques martiennes », « Par-delà le mur du sommeil », « Le voyageur imprudent » ou « Un cantique pour Leibowitz » se limite à l'apparence de la couverturre. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112112 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |