|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

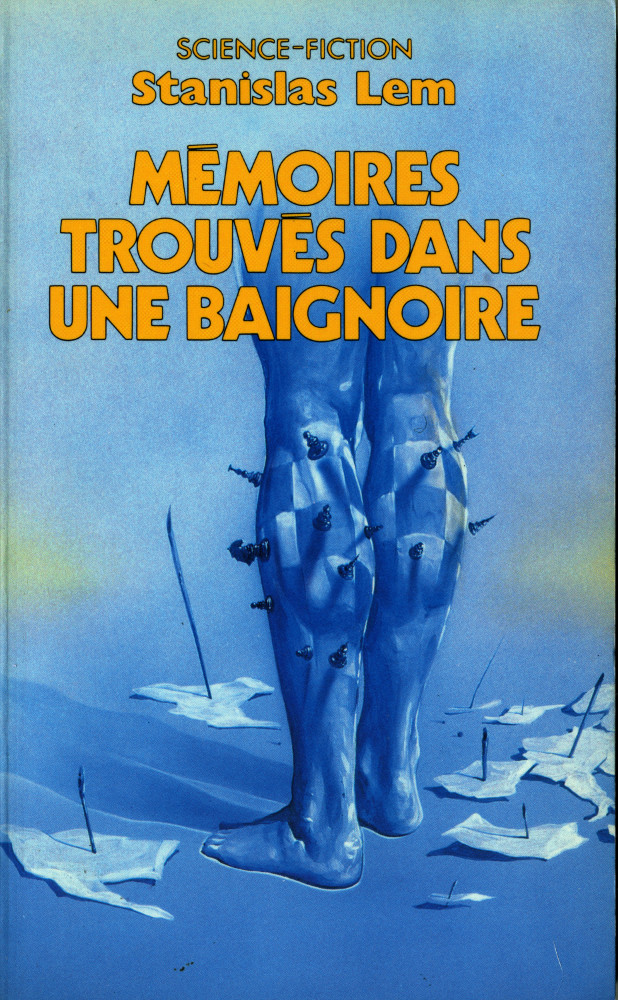

Mémoires trouvés dans une baignoire

Stanislas LEM Titre original : Pamietnik znaleziony w wannie, 1961 ISFDB Traduction de Anna LABEDZKA & Dominique SILA Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5230 n° 5230  Dépôt légal : mai 1986, Achevé d'imprimer : 20 mai 1986 Roman, 288 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-266-01748-9 Format : 10,7 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction

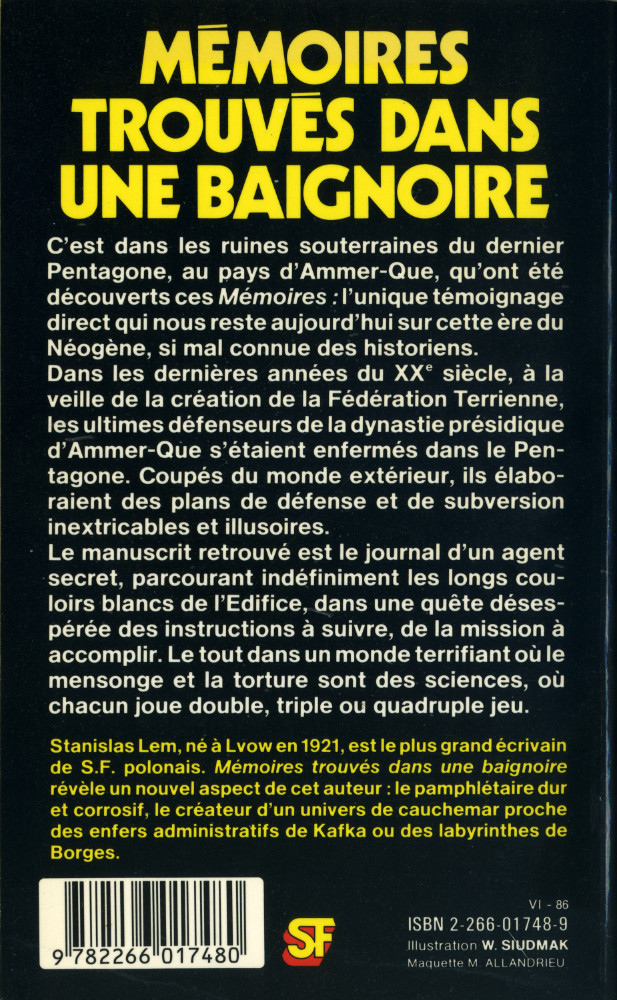

Quatrième de couverture

C'est dans les ruines souterraines du dernier Pentagone, au pays d'Ammer-Que, qu'ont été découverts ces Mémoires : l'unique témoignage direct qui nous reste aujourd'hui sur cette ère du Néogène, si mal connue des historiens.

Dans les dernières années du XXe siècle, à la veille de la création de la Fédération Terrienne, les ultimes défenseurs de la dynastie présidique d'Ammer-Que s'étaient enfermés dans le Pentagone. Coupés du monde extérieur, ils élaboraient des plans de défense et de subversion inextricables et illusoires.

Le manuscrit retrouvé est le journal d'un agent secret, parcourant indéfiniment les longs couloirs blancs de l'Edifice, dans une quête désespérée des instructions à suivre, de la mission à accomplir. Le tout dans un monde terrifiant où le mensonge et la torture sont des sciences, où chacun joue double, triple ou quadruple jeu.

Stanislas Lem, né à Lvow en 1921, est le plus grand écrivain de S.F. polonais. Mémoires trouvés dans une baignoire révèle un nouvel aspect de cet auteur : le pamphlétaire dur et corrosif, le créateur d'un univers de cauchemar proche des enfers administratifs de Kafka ou des labyrinthes de Borges.

Critiques

Mémoires trouvés dans une baignoire se présente comme un texte retrouvé dans les ruines du Dernier Pentagone d’Ammer-Que, un témoignage unique sur la période du néogène – peu ou prou la nôtre en temps de guerre froide, située juste avant l’ère chaotique qui précéda la naissance de l’éclairée Fédération Terrienne. On y suit les aventures d’un « espion », convoqué dans ce Saint des Saints pour une tâche de la plus haute importance. Problème : il ne sait pas quelle est sa mission, et il lui sera impossible d’obtenir jamais des instructions précises sur ce qu’on attend de lui. Ordre de mission codé, perdu, volé, retrouvé, le narrateur erre dans un complexe souterrain objectivement délirant qui semble n’avoir pour fonction que d’obscurcir ce qui devrait être clair – par paranoïa sans doute, par une forme d’absurdité intrinsèque aussi, qui tient tant au pouvoir qu’à la volonté même de le conserver ou de l’accroître. Le narrateur n’obtiendra jamais de réponse claire aux questions qu’il se pose ; le lecteur non plus. Avec Mémoires…, Lem aborde dans un même texte ses deux thèmes centraux : l’incommunicabilité et les limites humaines. Dans un monde où tout est code, où même les messages décodés sont encore codés voire ont été rédigés de façon à paraître codés, où tout se dit à mots couverts, autrement dit où rien d’explicite n’est énoncé, aucune communication n’est possible et aucune information utile n’est transférée. Si d’habitude c’est entre humains et aliens que la communication est impossible, ici c’est même entre humains que la paranoïa et ses conséquences l’empêchent. Au fil d’une errance de moins en moins contrôlée dans les couloirs, ascenseurs, salles d’archive ou de torture de l’Édifice, le narrateur est projeté de traître potentiel en officier ivre, d’espion probable en espion certain ; épopée en sous-sol qui fait d’un homme raisonnable un paranoïaque convaincu que tous ses mouvements ont été prévus à l’avance et qu’il doit faire le contraire de ce qu’on attend de lui pour… pour quoi justement ? Dans une ambiance entre Kafka pour l’administration et Calvino pour l’absurde, Lem, après avoir fait un sort au capitalisme contemporain dans le prologue, s’en prend autant au Grand Jeu qu’au complexe militaire. En dépit du prologue – qui servit à berner la censure –, difficile de ne pas voir ici une critique des régimes politiques de l’Est, par un Polonais qui sait ce que signifie de vivre dans un pays où on peut être espionné en permanence. Car même si, à voir comment s’observent et s’espionnent mutuellement l’Édifice et l’Anti-Édifice dans une lutte sans fin qui perd tout sens quand chacun est retourné et travaille pour l’autre en faisant mine de ne pas le faire, on pense à la fin de ce Dr Folamour (1964) qui renvoyait capitalisme et communisme dos à dos, c’est surtout ici une machine autophage folle spécialisée dans la création puis la destruction d’ennemis intérieurs que décrit Lem, et alors c’est à L’Évangile du bourreau (1990) des frères Vaïner qu’on est renvoyé, ou à La Vie des autres (2006) si on veut être moins radical dans ses références. Problème : en dépit de la volonté satirique et de l’abondance de néologismes – due à la papyrolyse qui mit fin au néogène et initia l’ère chaotique – ce n’est que rarement drôle (tout le contraire de Dr Folamour), et c’est de surcroît bien trop long. On comprend vite le mécanisme et, de scène peu drôle en scène ennuyeuse, on se prend à espérer que le chemin complet sera court en sachant bien qu’hélas il ne le sera pas. Éric JENTILE Dans son essai Un nouveau Fantastique, paru en 1977 aux Editions L'Age d'Homme, Jean-Baptiste Baronian citait Lem, en compagnie de Buzzati, de Vladimir Colin, du japonais Abe Kobo ou de Bruno Schulz, parmi les « textes extrêmement divers, venus d'horizons et de tempéraments multiples » qui composent la nébuleuse kafkaïenne. Et à l'appui de cette « filiation », de mentionner les Mémoires trouvés dans une baignoire. Il est certain que cette quête d'un agent secret dans les sous-sols du Pentagone, cherchant désespérément quelle mission lui est confiée et passant de bureaux en bureaux, d'interrogateurs réglementairement logiques en procès-verbaux vides de sens, fait surgir quelques réminiscences de certain Procès. Mais la tradition littéraire du Polonais tire autant sinon davantage vers le conte philosophique, et il n'est pas gratuit de voir ces Mémoires s'ouvrir par le commentaire qu'en font des historiens futurs, tentant de tirer de cette aventure absurde des leçons du monde passé. On retrouve ici le Lem révélé par d'autres textes : obsession de la communication et de la compréhension entre les êtres qui a nourri Solaris et Eden. La satire corrosive de cet ouvrage-ci le tirerait plutôt vers les pamphlets parfois cauchemardeux du cycle d'Ijon Tichy (relire Le congrès de futurologie), mais qu'il soit enfer ou labyrinthe (le quatrième de couverture cite un peu abusivement Borges !) ce Pentagone futur demeure avant tout un lieu où des êtres vivants apparemment intelligents s'entêtent à tout faire pour ne pas se comprendre ! Exemple de joli dialogue de sourds : « — Prenez donc un siège... — Vous savez qui je suis ? articulais-je lentement. Il inclina la tête comme pour me saluer, — Bien entendu... mais faites donc, je vous en prie ! II m'avança une chaise. — J'ignore de quoi nous pourrions parler. — Oh ! mais naturellement, je vous comprends très bien. Quoi qu'il en soit, je m'efforcerai de garde le maximum de discrétion là-dessus. — De discrétion ? Que voulez-vous dire par là ? « (p. 51) Quête désespérée, monde étouffant, individus jouant on ne sait quel jeu suivant on ne sait quelles règles, tout ceci fait de ces Mémoires comme une vaste métaphore de l'univers, irréductible selon Lem à nos petits schémas étriqués. Il s'agit d'un roman souvent drôle, à l'exemple d'une drôlerie aux fondements tragiques, qui nous dit qu'en définitive, à l'instar des responsables du Pentagone, l'humanité s'agite de manière dérisoire au sein d'un monde d'illusions. Dominique WARFA (lui écrire) (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

Stanislas Lem est un écrivain double : d'une part il y a le chroniqueur sérieux de la conquête de l'espace envisagée sous l'angle philosophique de l'homme « petite — fourmi-confronté à-l'inaccessible-et-l'incompréhensible », d'autre part le satiriste loufoque qui réduit le futur de l'homme à un imbroglio dérisoire situé quelque part entre Kafka et Sheckley. A la première manière appartiennent des œuvres aussi fortes et marquantes que Solaris 1 ou L'invincible 2, à la seconde toutes ces petites nouvelles rigolotes réunies dans Le bréviaire des robots ou Cybériade 1, et aussi ce roman publié en Pologne en 1961 et que Robert Louit vient de mettre au catalogue de sa collection Dimensions : Mémoires trouvés dans une baignoire. Fort classiquement, le récit est introduit par la découverte, dans le cadre de l'archétypale civilisation du futur, d'un manuscrit dit des « Chroniques de l'homme du néogène », rendant compte de l'existence d'un des derniers survivants de « l'Etat disparu d'Ammer-Que ». Cette introduction permet à Lem (par son traducteur interposé) d'inventer une terminologie amusante pour faire resurgir de ce passé disparu quelques détails significatifs : par exemple le culte rendu à cette divinité vénérée qu'est le Cap-Eh-Thaal (ou Cappi-Thaa), ou ce rituel des Présinides (ou Pres-Denn-Thides) qui semblait réguler le cours de la vie sociale en Ammer — Que... Le cours du récit, c'est-à-dire les Mémoires, relate par le menu quelques jours de la vie d'un espion dans l'ultime cité enterrée de l'Ammer-Que : le Dernier Pentagone. On n'a pas besoin d'en dire plus pour que le lecteur devine que le but de Lem, en surface tout au moins, a été de tracer un portrait au vitriol de l'Amérique contemporaine (telle qu'elle pouvait être vue par un résident d'un pays socialiste à la fin de la guerre froide), une Amérique réduite à la dimension d'une termitière uniquement habitée par des militaires paranoïaques, gâteux et revanchards, et des fonctionnaires — agents secrets souffrant de schizophrénie aiguë ! Pendant 250 pages donc, abondent des notations satiriques sur la vie quotidienne dans le dernier Pentagone, où ne manquent ni la référence obligée à l'église (« ... Les fichiers de confession sont mal tenus... dans la section du trafic des âmes on a complètement négligé les entreprises de provocation... », p. 58) ni la bibliothèque Babeloborgèsienne où l'on peut consulter de biens savoureux ouvrages (La volupté des sycophantes, L'art de donner ou le parfait petit donneur, Précis de délation. Grillage et mouchardage, Bûches et embûches, etc., p. 106). Et cet humour n'empêche naturellement pas Lem de philosopher sur l'existence et l'essence, à travers les vaticinations noyées dans l'alcool d'une poignée d'officiers ivres morts (p. 205 — 206). Seulement en fin de compte, on peut se poser deux questions : Est-ce que c'est intéressant ? Qu'est-ce en réalité que ce déballage peut bien signifier ? A la première, je répondrai sans hésitation non, ce n'est pas intéressant, parce que ce n'est drôle que par fragments, par accidents, et surtout parce-que c'est trop, bien trop long : Lem, qui a le don de torcher en quelques pages d'hilarants petits contes (cf. Cybériades), ne tient pas la distance du roman pour ce qui est de la satire à l'état brut, et son propos se retourne contre lui : à force de faire se fourvoyer son héros dans des pièces et des couloirs, de le faire bavarder interminablement avec des dingues et de le faire avancer dans une obscurité complète, il ne réussit qu'à écrire un ouvrage compliqué, bavard, obscur, qui n'atteint pas son but, et qui nous laisse sur notre faim après, nous avoir trop mis l'eau à la bouche. La séquence du viol (p. 244 à 247) où le héros anonyme de Lem ratiocine longuement à propos de ce qu'il va faire à une jeune fille aperçue dans un couloir (« ... Je vais la soulever et l'emporter dans mes bras... Il me faut la déflorer... Mais comment m'y prendre dans le détail... »), alors que l'acte lui-même est éludé dans une magistrale ellipse, peut étrangement passer pour une synecdoque du roman dans son ensemble, qui s'annonce comme une symphonie gigantesque et sombre dans un solo de trompette bouchée. Entre Kafka et Sheckley ? Certes, mais Kafka avait une autre rigueur que Lem, et savait jusqu'au bout garder son impassibilité dans la grisaille, alors que notre Polonais se perd en fioritures roses ; quant à Sheckley, outre que lui non plus n'a jamais su tenir vraiment la distance du roman, il ne s'est jamais embarrassé de philosophie politique explicite — qu'il a su dépasser ou a naturellement ignorée, ce qui n'empêchent pas ses textes d'y revenir implicitement. A la deuxième question, je crois pouvoir dire que, sous la satire de surface destinée aux Amériques, c'est bien plutôt la société socialiste de type stalinien que Lem désignait en sous-main, de manière chiffrée, avec sa bureaucratie excessive, sa hantise de l'espion, la peur toujours présente des épurations, et la méfiance panique que cela entraîne. La clé de ce décryptage au second degré nous est donné à la page 87, lorsque Lem écrit que les œuvres littéraires ne sont que « bavardages destinés à faire diversion » et qu' « un message décrypté n'est lui-même qu'un nouveau code. » L'Amérique de surface est un iceberg, dont la partie immergée se nomme Pologne, ou U.R.S.S. : toutes les sociétés, en fin de compte, se ressemblent, et l'individu est impuissant à les maîtriser, impuissant même à en comprendre le fonctionnement. Par là, dans ce message codé, le Lem satiriste rejoint son double, le Lem sérieux des space-opera philosophiques, la société contemporaine devenant la métaphore de l'univers dont elle annonce l'imperméabilité, la complexité, la compacité et l'obscurité, de même que l'impuissance fondamentale du citoyen d'aujourd'hui anticipe sur l'impuissance du « citoyen de la galaxie ». On retrouve dans les errements mal maîtrisés du satiriste le pessimisme lucide du moraliste. Seulement satire pour satire, on ne peut que regretter en lisant ces Mémoires... la verve jamais mise en défaut déployée par les frères Strougatski dans Le lundi commence le samedi 1, un ouvrage en son temps critiqué par votre serviteur et dont le papier, jamais publié, a dû se perdre dans le labyrinthe bureaucratique de Fiction : là se conjuguaient les intentions et le talent. On ne peut en dire autant de ce Lem — ce qui ne veut pas dire que nous allons sur-le-champ brûler cet auteur, qui a fait en bien d'autres occasions infiniment mieux. Notes : Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |