|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

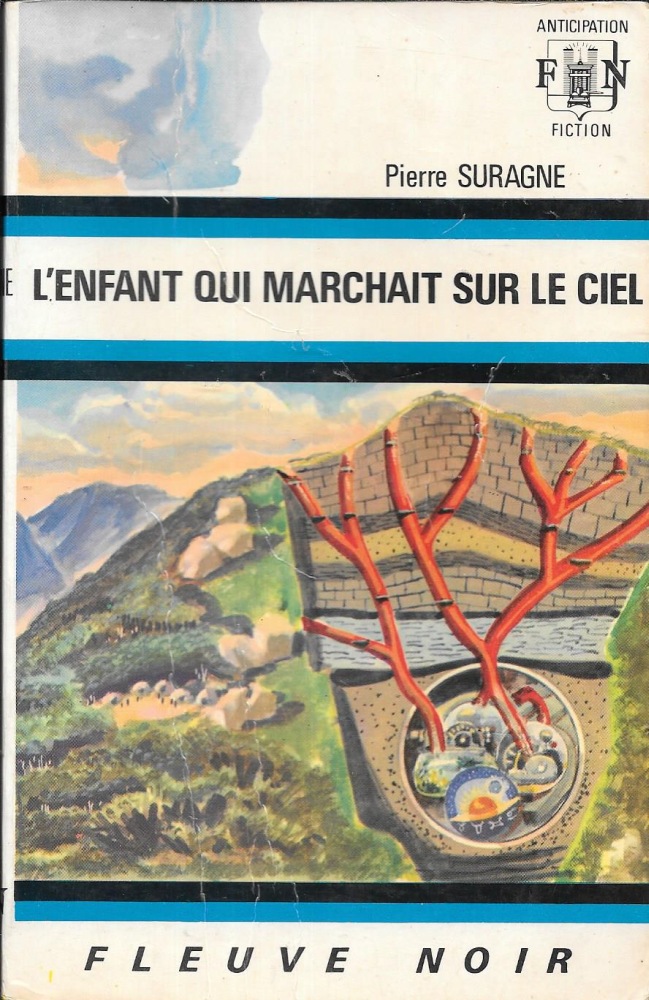

L'Enfant qui marchait sur le ciel

Pierre SURAGNE Illustration de Gaston de SAINTE-CROIX FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 530 n° 530  Dépôt légal : 4ème trimestre 1972 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 17,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Le monde s'appelle Zod.

Et dans le monde de Zod, avoir huit ans, c'est parfois avoir l'âge de mourir. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas inhumain : c'est la loi, pour la survie de Zod.

II suffit parfois qu'un enfant se lève, à l'aube de ses huit ans, et qu'il refuse la mort, qu'il refuse tout ce que l'on enseigne dans le monde de Zod... II suffit d'un rien pour mettre en danger la plus ancienne des civilisations humaines.

II suffit qu'un enfant marche sur le ciel rocheux de Zod, là-haut, dans le pays des monstres...

Critiques

Après un an de bouillonnement, le Fleuve Noir « Anticipation » semble à nouveau rentrer dans le rang. Pour la « livraison » d'octobre dernier, trois nullités (Randa, Limat, Piret), une médiocrité (La planète empoisonnée de Pierre Barbet, à l'intéressant départ écologique vite noyé dans un style pâteux et un développement confus) et un très bon ouvrage, Les fruits du métaxylia, de J. et D. Le May, analysé par ailleurs. Le même schéma se retrouve pour la cargaison de novembre : trois nullités (Rayjean, Caroff, Richard-Bessière), une médiocrité (La galaxie engloutie de Robert Clauzel, toujours l'interminable et pesante épopée des Gremchkiens, qui vont de plus en plus loin tout en ayant l'air de rester sur place) et un livre intéressant, L'enfant qui marchait sur le ciel de Pierre Suragne.

Un bien beau titre en tout cas, dont je serais tenté de dire que c'est le meilleur de l'ouvrage ! ! De Suragne, la recrue la plus intéressante de cette année écoulée, le deuxième roman (Mal lergo le dernier) ne valait pas le premier (La septième saison). Son troisième, hélas, ne vaut pas le second. Est-il sur une pente définitive ? Rien heureusement ne peut encore l'affirmer, comme rien ne prouve que l'ordre de parution des ouvrages soit bien celui de leur rédaction. Le seul fait que ce jeune auteur a du métier et un style (mais il signe, paraît-il, sous un autre nom des romans de western) devrait nous éviter d'être trop pessimistes au sujet de son avenir.

L'enfant qui marchait sur le ciel reprend une donnée maintes fois exploitée dans la SF aussi bien classique que moderne : les représentants d'une civilisation hautement évoluée vivent dans une cité enterrée et refermée sur elle-même, en ayant oublié leur origine ; un homme (ici, un adolescent) s'en évade, gagne le monde extérieur et prend contact avec les primitifs de la surface. Il suffit de citer Surface de la planète de Daniel Drode ou La cité et les astres d'Arthur C. Clarke pour mettre en branle le mécanisme de comparaisons qui seraient écrasantes pour Suragne ; mais ce n'est pas mon propos, d'autant que l'auteur sait être personnel en montrant son jeune héros, Horan, confronté avec les mystères de l'extérieur : les animaux, la succession du jour et de la nuit, les naissances naturelles (dans Zod — la cité enterrée — il y a une « machine à naître »), le feu — « un feu très inhabituel, fait de volutes colorées, qui ne consommait aucun gaz comprimé, n'était aucunement produit par l'échauffement de résistances électriques : un feu qui mangeait des portions d'arbres secs et des brassées d'herbes craquantes » (p. 142). C'est là prendre le contre-pied de ces très nombreux récits où l'on a plutôt l'habitude de décrire les émois d'un « sauvage » face aux mystères de la technologie.

D'un autre côté, on soupirera plutôt d'ennui en lisant les longues digressions sur le passé de Zod et toutes les expérimentations biologiques qui ont conduit à « l'amélioration » (mais on comprend bien sûr qu'il s'agit d'un appauvrissement) de la race enterrée. Mon œil exercé devine même où Pierre Suragne a pioché toutes ses références : dans La révolution biologique de Gordon Rattray Taylor (Marabout-Université), un ouvrage qui pousse tellement loin la futurologie de la médecine et de la génétique qu'il est une véritable mine d'or pour tout écrivain de SF passionné par ces questions !

La dernière partie du roman, qui donne la clé de l'histoire (contrairement à ce que le lecteur a pu croire, nous ne sommes pas sur une Terre future mais dans le monde contemporain ; et les habitants de Zod appartiennent à une branche divergente de nos ancêtres, enterrée sous l'Amazonie, ce qui explique que Horan, retrouvant la surface, ait rencontré des primitifs) est un peu décevante et semble tourner court. Cependant, les toutes dernières pages, en forme d'anti-chute quelque peu greffée, viennent nous secouer grâce à leur vigueur et leur cruauté pessimistes. Je n'en dirai pas plus, sauf qu'on peut retrouver, dans ces lignes ultimes, l'auteur engagé de La septième saison. Mais il nous faudra attendre le prochain Suragne avant de crier notre satisfaction.

Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |