|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Envoyé d'Alpha

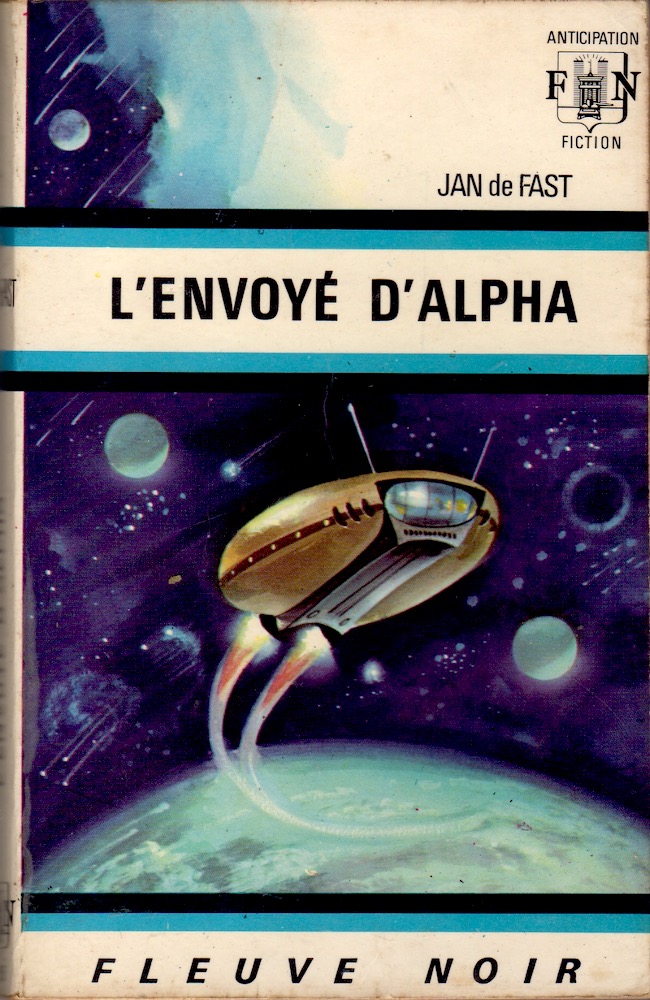

Jan de FAST Première parution : Paris, France : Fleuve Noir, Anticipation n° 495, 1er trimestre 1972 Cycle : Dr Alan vol. 1  Illustration de Gaston de SAINTE-CROIX FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 495 n° 495  Dépôt légal : 1er trimestre 1972 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 17,2 cm✅ Genre : Science-Fiction

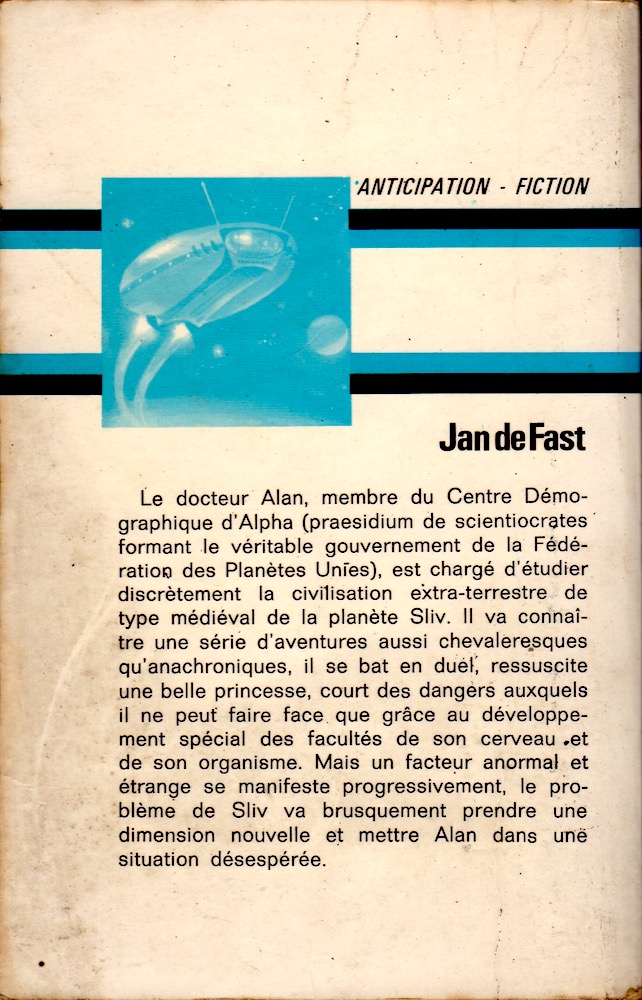

Quatrième de couverture

Le docteur Alan, membre du Centre Démographique d'Alpha (praesidium de scientiocrates formant le véritable gouvernement de la Fédération des Planètes Unies), est chargé d'étudier discrètement la civilisation extra-terrestre de type médiéval de la planète Sliv. Il va connaître une série d'aventures aussi chevaleresques qu'anachroniques, il se bat en duel, ressuscite une belle princesse, court des dangers auxquels il ne peut faire face que grâce au développement spécial des facultés de son cerveau et de son organisme. Mais un facteur anormal et étrange se manifeste progressivement, le problème de Sliv va brusquement prendre une dimension nouvelle et mettre Alan dans une situation désespérée.

Critiques

(critique d'Adieu Cered de Jacques Hoven FNA n° 488, d'Année 500 000 de Daniel Piret FNA n° 490, de Les déracinés d'Humania de Dan Dastier FNA n° 493, de L'envoyé d'Alpha de Jan de Fast FNA n° 495 et de L'empire du Baphomet de Pierre Barbet FNA n° 494) Jacques Hoven. nouvellement apparu dans la collection « Anticipation » du Fleuve Noir avec la livraison de janvier, nous a donné avec Adieu Céred un ouvrage sympathique. Au premier degré, il s'agit d'une traditionnelle histoire de bagnards stellaires qui s'évadent et aident les indigènes de la planète où ils étaient prisonniers à lutter contre le joug terrien. Les péripéties sont classiques (évasion, traversée du désert où l'on meurt de soif, prise de contact avec les Cérediens, escarmouches, vol d'un vaisseau spatial), et le récit menace même de s'enliser vers son milieu, à l'occasion d'un naufrage dans l'espace qui n'a guère d'autre but que le remplissage. Mais plusieurs choses retiennent l'attention chez Jacques Hoven. En premier lieu l'écriture, nettement plus soignée que celle de beaucoup de ses confrères. Pour décrire les cités mortes de Céred, pour parler des premiers contacts difficiles avec les humanoïdes sautillants, aux doubles paupières, l'auteur sait trouver des accents convaincants. La poésie qui se dégage de certains passages sonne juste, même si elle menace parfois de donner dans le sucré. C'est un petit défaut qui ne devrait pas devenir grand... On sent en tout cas que l'auteur a beaucoup lu et bien assimilé : son Céred désertique et décadent fait penser à la planète Mars archétypale, telle qu'elle vit dans notre esprit après la lecture de Bradbury, Catherine Moore et Leigh Brackett. L'autre qualité du texte est l'idéologie qui le motive. Dans Adieu Céred, point de hardis conquérants opposés à de fourbes extraterrestres, mais au contraire la société humaine présentée sous son plus mauvais jour : à peine débarqués sur Céred, les hommes ont « reconstruit l'unique image de leur vision de l'univers », c'est-à-dire qu'ils ont élevés des astroports, des pénitenciers, des camps de regroupement, qu'ils ont creusé des mines où les pacifiques Cérediens sont réduits en esclavage, sous la surveillance de forçats terriens élevés à la dignité de kapos. Le portrait n'est pas flatteur, et lors de la révolte finale, lorsque les colonnes punitives des Gardes Noirs parcourent la planète en tirant à vue sur tout ce qui bouge, on comprend que Jacques Hoven s'est placé dans le camp des antiracistes, des anticolonialistes, et que son roman renvoie directement à des conflits très terrestres. Je ne veux pas dire ici, avec ce manichéisme à rebours justement reproché à d'autres, que tout livre présentant de mauvais Terriens et de gentils extraterrestres est obligatoirement bon mais il se trouve que l'ouvrage de Jacques Hoven vaut par l'adéquation de son éthique à sa thématique, et par l'évidente sincérité de ses intentions. Par ailleurs, on ne m'enlèvera pas de l'idée que, dans une collection qui, à cause de sa nature populaire, se trouve avoir un impact quasi-pédagogique, il vaut mieux enseigner l'horreur de la guerre et de l'exploitation que ces mêmes facteurs érigés en vertus... Après Jacques Hoven, ce sont deux autres nouveaux auteurs que la collection « Anticipation » du Fleuve Noir, décidément en veine de renouvellement, a intégrés dans sa livraison de février. Daniel Piret signe avec Année 500 000 ce qui est apparemment un premier ouvrage — à moins qu'il ne s'agisse d'une bluette d'un auteur clandestin célèbre jonglant avec le pseudonyme (supposition qui ne me fait ni chaud ni froid, car je ne suis pas de ces fans dont la passion exclusive est de faire glisser les masques et blanchir les ombres). D'ailleurs, il est fort probable que Piret en est à casser ses premières plumes (ou ses premières touches), tant son style est plat et morne, son récit linéaire et sans panache, tant sa maigre intrigue est cousue de stéréotypes si épuisés qu'ils ne peuvent même plus fonctionner comme emprunts, clins d'yeux ou collages. Jugez-en : Simon Weinach, « savant » distrait, génial et vivant dans une masure (en 1971), est soudain pris dans un tourbillon temporel (à la sortie du métro) qui le projette en cette année 500 000 du titre, sur une Terre dont la surface radioactive a été désertée au profit de cavernes sous-océaniennes. Là, règnent de méchants mutants totalitaires issus des conflits atomiques passés, qui font peser un joug impitoyable sur les humains restés normaux, lesquels font office d'esclaves, de robots décervelés, de produits d'expériences biologiques ou (pour les femmes) de génitrices. Naturellement, l'irruption de Simon provoque une prise de conscience, une révolte qui, etc. le lecteur aura compris sans qu'il soit besoin de lui faire un dessin. Inutile de dire que ce livre n'aurait pas, mérité une ligne si, là aussi, le propos n'avait pas été sympathiquement « engagé » : Piret, on le sent à la lecture, doit militer dans les rangs des comités antinucléaires. Quelques réflexions laisseraient aussi à penser que le marxisme l'a effleuré de son aile, car, on n'a pas l'habitude, au Fleuve, de lire une phrase telle que celle-ci : « Tout changement dans une société entraîne automatiquement le remplacement d'une classe par une autre, et aucune classe ne se laisse déposséder sans réaction » Fort bien ! Cela dit, marxiste pour marxiste, je renverrai Piret à Mao Tsé Toung (Causeries sur la littérature et l'art à Yenan) : « Les œuvres qui manquent de valeur artistique, quelque avancées quelles soient au point de vue politique, restent inefficaces ». Une leçon à méditer pour l'auteur de ce livre ! Le cas de Dan Dastier sera plus vite jugé encore. Certes, Les déracinés d'Humania ne manque pas totalement de qualités. Le style en est passable et a même un certain punch dans sa sécheresse (contrairement à son collègue, Dastier a derrière lui quelques romans policiers et d'espionnage). Quant à l'histoire, elle ne manque pas de suspense une expédition stellaire s'envole de la planète Humania pour rechercher le véritable monde d'origine des « Humiens » ; après plusieurs péripéties sur des planètes hostiles, les explorateurs découvrent ledit monde, qui n'est autre que la Terre d'où avaient émigré leurs lointains ancêtres, ressortissants d'une civilisation disparue ; suit alors un conflit entre les partisans d'une conquête brutale et ceux d'une intégration en douceur... Cela pourrait être valable, mais les différents épisodes semblent avoir été montés de bric et de broc avec des éléments puisés ailleurs. La planète glacée, la planète vivante. les ancêtres et leur civilisation disparue : tout cela sent le redoutablement déjà lu et ne peut, au mieux. qu'exhaler un petit parfum de SF américaine des années 50 revue par Jimmy Guieu... Il faut cependant noter une fois de plus qu'ici l'heure n'est plus à la célébration des conquêtes héroïques, des hardis pionniers et des batailles homériques : on se montre au contraire soucieux de préserver la vie (même si elle se manifeste sous une forme très étrangère), on n'hésite pas à montrer les rapports justes entre opprimés et oppresseurs. Signe des temps, mode, calcul, engagement sincère ? C'est difficile à déterminer... Mais cet engouement pour l'humanisme, la tolérance, l'antiracisme, le pacifisme, est en tout cas à mettre à l'actif de la collection, même quand la moisson est maigre. Après Jacques Hoven en janvier, Dan Dastier et Daniel Piret en février, Jean de Fast est le quatrième nom nouveau que la collection « Anticipation » du Fleuve Noir s'est offert en trois mois. L'élargissement de sa base se fait par à-coups brutaux suivis de longues stagnations. Rappelons qu'il y a deux ans étaient apparus à peu près simultanément Murcie, Marcy, Béra, Clauzel et Courcel, qui tous poursuivent depuis lors une carrière assez clairsemée (par rapport aux gros producteurs comme Limat ou Guieu), mais parmi lesquels aucun auteur vraiment digne d'attention ne peut encore se déceler. Pour en revenir à de Fast, il est naturellement difficile de juger un homme sur un seul ouvrage. Disons alors, en attendant d'affiner notre avis, qu'il surclasse sans peine Dastier et Piret mais que Hoven lui dame le pion. L'envoyé d'Alpha relate la mission du docteur Alan, sorte d'ethnologue mâtiné de James Bond appartenant au Centre Démographique d'Alpha, sur une planète porteuse d'une civilisation humanoïde qui vient d'être découverte par la Fédération des Planètes Unies. Sliv (tel est son nom) en est au stade du Moyen Age, et Alan, se faisant passer pour un chevalier errant, sans nom ni Maison, s'introduit dans quelques châteaux, prend part à des querelles féodales et séduit une belle dame, avant de tomber entre les mains de Korda, envoyé d'une autre civilisation galactique, qui fouine elle aussi sur Sliv. Grâce à un accord passé, sans l'avis de leurs opérateurs humains, par les cerveaux électroniques planifiant les civilisations martienne et terrienne, le conflit qui menaçait est évité, et Sliv peut poursuivre en paix son évolution normale. Le livre de Jean de Fast, dont le sujet a été cent fois exploité, est traité d'une manière extrêmement linéaire, avec un minimum d'éléments dramatiques. Il n'y a qu'un seul personnage de premier plan (Alan), et l'action se déroule en guère plus de vingt-quatre heures. Mais ce qui est absent en complexité permet à l'auteur d'en remettre pour ce qui est des détails. Les descriptions bucoliques de paysages champêtres abondent, ainsi que l'évocation détaillée des châteaux, pièces d'habitation, costumes. D'autre part, Jean de Fast (touche-t-il de près ou de loin la médecine, comme ses confrères Wul, Steiner et Barbet ?) apporte une grande précision aux incidences biologiques des pouvoirs parapsychiques de son héros, de même qu'une opération de réanimation est longuement décrite, avec force indications techniques. Si l'œuvre est d'une trop grande minceur quant à son scénario, ces digressions inhabituelles en renforcent l'intérêt, ainsi que l'enracinent dans un « réalisme » trop souvent négligé. Comme par ailleurs de Fast écrit agréablement (bien que, lorsqu'il parle de « conduite évasive », cela veut dire que quelqu'un s'évade !), son livre se lit sans ennui. Mais il nous faudra en attendre quelques autres avant de pouvoir jauger équitablement son talent. Curieusement, un deuxième ouvrage de la livraison de mars du Fleuve se situe dans les eaux de l'épopée moyenâgeuse. Il s'agit de L'empire du Baphomet de Pierre Barbet, qui commence sur notre planète, en l'an 1118, par la rencontre d'un extraterrestre accidenté dans son vaisseau et d'un chevalier qui le prend sous sa protection, en échange d'or de synthèse et de prophéties glorieuses. Hugues de Payn, emportant l'effigie (en réalité un appareil de communication) du voyageur qui reste à l'abri de son astronef caché dans une gouge, fonde l'ordre des Templiers, qu'on retrouve un siècle et demi plus tard, puissant et redouté, sous les ordres de Guillaume de Beaujeu, qui a hérité la statuette magique à l'image du visiteur de l'espace. Celui-ci, nommé Baphomet (les Templiers étaient effectivement accusés d'adorer une idole de ce nom), médite de conquérir la Terre par l'entremise de Guillaume, à qui il a fait parvenir des explosifs atomiques pour lui faciliter les victoires d'une nouvelle croisade. Le livre de Barbet est le récit minutieux de l'irrésistible avance de l'armée invincible du Templier, qui broie successivement devant lui les Baïbars devant Jaffa, les Mongols devant Bagdad, et enfin Qoubilaï Khan non loin d'Hang-Tchéou et de Cambaluc — l'antique Pékin. Baphomet ayant été vaincu spirituellement par un magicien tibétain, l'avenir de la Terre du XlIle siècle apparaît rayonnant, pacifiée et unie qu'elle est sous la bannière du Christ... Mais — comme nous l'apprend une notice située en fin de volume — cela se déroulait dans le passé d'un univers parallèle. On avait compris, mais le lecteur du Fleuve est supposé avoir besoin de points sur les i. Si l'ouvrage de Jean de Fast est une petite aquarelle, celui de Barbet est une vaste fresque bruissante du cliquetis des armées en marche et du fracas des batailles. L'auteur a étudié avec attention l'époque concernée, et les notations historiques, géographiques, comme tout ce qui concerne l'art militaire, sonnent juste et font crédibles. Le vocabulaire habituel dans ce genre de reconstitution est bien mis en valeur (« Beaux sires, frères hospitaliers, je vous ai mandés en ce jour afin de réclamer de vous toute l'assistance qu'il vous sera loisible de m'octroyer... »), et les personnages, multiples, où se mêlent héros fictifs et figures réelles (comme Marco Polo) donnent bien, par leur effacement dans la masse, la mesure de ce qui est une épopée collective... En lisant L'empire du Baphomet, on croit revoir une de ces gigantesques productions en Technicolor de Cecil Blount de Mille. Le goût de Barbet pour les combats sanglants et les actes de bravoure — souvent gênant en d'autres cas — trouve ici, sinon une justification, du moins ses motivations. Et si les preux chevaliers maniant sans coup férir la foudre nucléaire contre les multitudes mécréantes ont la sympathie manifeste de l'auteur, celui-ci se permet quand même (quelle audace chez lui !) d'ironiser sur la conduite de Beaujeu, qui cache son ambition personnelle sous de grands discours à la gloire de la chrétienté et de la papauté. Dans Fiction n° 216, à l'occasion d'une notice sur Azraëc de Virgo du même auteur, j'écrivais que le critique n'avait guère « l'occasion ni l'envie » de parler de Pierre Barbet. Sans vouloir faire amende honorable, le passé étant le passé et les faits, les faits, j'avoue aujourd'hui avoir trouvé, avec L'empire du Baphomet, et l'occasion et l'envie de parler de Barbet. Grâce à son pouvoir d'évocation, à la force de ses images, ce tumultueux roman d'« historical fiction » se place nettement au-dessus de la moyenne des ouvrages de ce prolifique écrivain. Et je termine par un élément d'information qui a tout de même un certain poids : L'empire du Baphomet a été acheté pour une traduction américaine par Donald Wollheim. Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |