|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

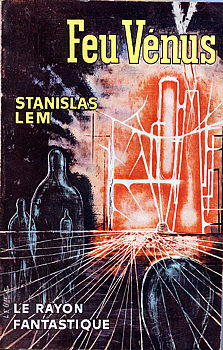

Feu Vénus

Stanislas LEM Titre original : Astronauci, 1951 ISFDB Traduction de Alexandre GUTHART HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 93 n° 93  Dépôt légal : 2ème trimestre 1962 Première édition 256 pages ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Voici une fiction polonaise dont l'écriture et la sensibilité enchantent par leur nouveauté. Vénus, un hallucinant paysage extraterrestre, chef-d'oeuvre de réalisme surréaliste. Mais surtout, des personnages qui — loin d'être mécaniquement animés, comme les silhouettes linéaires des dessins ainsi qualifiés — vivent et de façon parfois inoubliable. Tel le héros de ce poignant « voyage au bout de la Science ».

Critiques

Au début du xxie siècle, la Terre est devenue une utopie où les frontières ont été abolies et où les progrès scientifiques et technologiques profitent à tous. Tout irait pour le mieux si l’on ne venait de découvrir que la météorite qui s’est écrasée un siècle plus tôt dans la région de la Toungouska était en réalité un vaisseau spatial en provenance de Vénus, et que les habitants de cette planète semblent nourrir le projet d’exterminer l’humanité. Il est aussitôt décidé l’envoi sur place d’une équipe d’exploration scientifique afin d’estimer la menace réelle que représente ce monde inconnu. Paru en 1951, Feu Vénus, premier roman SF de Stanislas Lem, semble avoir été rédigé un bon demi-siècle plus tôt. Le récit met un temps infini à démarrer, alourdi qu’il est par d’interminables passages didactiques dans lesquels l’écrivain retrace, entre autres, l’histoire de l’astronautique depuis les premiers Spoutniks, ou fait visiter à un groupe scolaire chaque recoin du Cosmocrator, le vaisseau devant conduire nos héros vers Vénus. Lem nous gratifie même de quelques schémas afin de souligner tout le sérieux de l’entreprise. La suite est un peu plus rythmée, l’exploration planétaire offrant son lot de péripéties et de découvertes plus ou moins inattendues. Mais tout cela manque cruellement de souffle romanesque et chaque nouvelle trouvaille donne lieu à un long exposé scientifique supplémentaire. À force de vouloir se démarquer d’une certaine science-fiction dans laquelle l’aventure prend le pas sur la vraisemblance, Lem tombe dans l’excès inverse et ne parvient jamais à emballer son récit. Certes, on lui reconnaîtra volontiers un talent déjà certain à l’époque pour décrire une civilisation extraterrestre différente de la nôtre à tous points de vue. Ça ne suffit malheureusement pas à faire de Feu Vénus un bon livre. L’intention de départ était louable, le résultat final est pénible. Philippe BOULIER En 1957 parut déjà une traduction néerlandaise de cet ouvrage polonais, le plus important roman de SF qui nous soit venu d’au-delà du rideau de fer. Même « La nébuleuse d’Andromède » d’Efremov pâlit en regard. Car Lem est de ces auteurs, trop rares, qui ne se contentent pas d’être romanciers de SF mais se révèlent bons romanciers tout court. Et si son livre renferme quelques maladresses, elles importent peu en regard du niveau général de l’œuvre. La première partie débute par un récit classique, tant de fois conté qu’il semble vain d’en espérer une variation nouvelle. Le fameux météore de 1908, qui tient lieu de serpent de mer et de soucoupes volantes pour les pays de l’Est, était bien un vaisseau spatial vénusien, venu opérer une reconnaissance, et en 2003, le rapport rédigé par son équipage est mis à jour dans la toundra. Nous sommes à la page 20, et voilà que l’attention s’éveille. Nous ne tenons pas entre les mains un stéréotype du récit traditionnel. Ce rapport ne sera pas déchiffré en un tour de main par un savant génial. Il demande la réunion d’un concile Œcuménique de savants, et rien ne nous est épargné des difficultés rencontrées dans son interprétation, des hypothèses de travail, des méthodes employées pour mener ce travail à bonne fin. Revoici une SF de papa, lentement écrite, bien charpentée, bien documentée, minutieuse, où la science et les connaissances jouent un rôle de premier plan : « Six cent quarante et une heures de travail ininterrompu s’écoulèrent depuis l’instant où les bandes perforées parvinrent au mécanisme, à celui où les lampes rouges de contrôle s’éteignirent… Pendant ce temps l’ordinateur effectua sans relâche, et de jour et de nuit, cinq millions de calculs à la seconde. L’immense potentiel du cerveau fut même, à diverses reprises, insuffisant. Des transmetteurs automatiques branchèrent alors ses câbles souterrains à d’autres ordinateurs électroniques de Leningrad, comme par exemple au cerveau électrique de l’institut d’aérodynamique théorique » (p. 23). On croirait lire une page de Jules Verne, impression qui se confirme quand nous abordons le résumé du rapport, les conflits et les discussions entre les divers comités scientifiques, l’émoi provoqué par ce membre de phrase : « Après le deuxième élément de révolution les rayons seront braqués vers ta planète. Lorsque la coagulation ionique baissera de moitié, on donnera le départ du grand mouvement. » La Terre est en péril. Convient-il de prendre les devants ? Le canon à deutons qui doit pulvériser un astéroïde ferait de même voler Vénus en éclats. Mais la Terre préfère discuter, envoyer une expédition sur Vénus. Et suit la longue description, avec schémas, du Cosmocrator. Voilà close la première partie. On y retrouve l’optimisme raisonné, la confiance en la science, cette volonté de s’écarter le moins possible du réel, et jusqu’à des phrases qui semblent détachées des Voyages Extraordinaires. Comme la réponse à ce savant déclarant que Vénus ne peut être habitée, vu ses conditions physiques, « Behrens répondit (…) qu’un éminent savant avait écrit un traité fort logique démontrant que l’homme ne construirait jamais une machine volante plus lourde que l’air et que, même s’il y parvenait, il ne pourrait l’arracher de la Terre. Pour ne point ressembler à ce savant je préfère ne pas répondre » (p. 35). La seconde partie conserve quelque temps encore cet accent de réalisme quotidien. Les personnages nous sont présentés avec soin, tel Smith le pilote, dont le grand père était un noir américain, exilé en Russie et qui « jusqu’à sa mort s’ennuya de son Amérique natale, cachant à tout le monde son profond et perpétuel mal du pays » (p. 75-76). Souvenirs d’enfance, études, vocation d’astronaute et premières amours, rien n’est oublié : « Quand j’ai pour la première fois dit des mots d’amour à une jeune fille, je n’ai su lui exprimer tout ce que je ressentais. Je lui ai dit que l’amour ne ressemblait pour moi ni au vol supersonique, ni au ciel qui m’était familier, mais à la terre où l’on enfonce des pieux, où l’on bâtit des murs, où l’on construit des maisons. La fille ne sembla guère convaincue par mes propos, mais ceci est une autre histoire. » (p. 81). L’amour, mais la passion virile et non l’amour de romance, l’amour des hommes et de la terre, reparaîtra sans cesse dans les propos des voyageurs, comme un leitmotiv. Ces hommes qui choisirent l’espace restent liés à la Terre, et souffrent de sa perte. Que tel ou tel des membres de l’équipage évoque soudain un visage de femme, toujours cet amour se liera à la Terre. Quand Arséniev évoque la mort de son père, c’est à elle encore qu’il revient : « Des milliers, des millions, des milliards d’êtres vivent ou vivront sur Terre, mais dans cette immense cohue, pendant des siècles et des siècles, il n’y aura plus ce seul homme que j’aimais. Ainsi nous aimons la Terre sans nous rendre compte de sa nécessaire omniprésence » (p. 117). Nous voilà bien enfoncés dans le réel. Les héros ne sont pas des armures de fer blanc, sonores et creuses, mais des hommes avec des joies, des peines, des souvenirs, des rêves et des espoirs ; chacun est devenu un être bien réel et non un fantoche, que ce soit le pilote, le géologue, un physicien, ou ce chimiste qui nous conte, par l’intérieur, le processus d’une découverte scientifique, avec ses échecs, le rôle sournois du hasard, et jusqu’à la part du subconscient, se faisant jour au travers du rêve. C’est alors que nous sommes confrontés avec un monde déroutant et effarant, et le choc est d’autant plus brutal que durant des pages et des pages nous n’avions jamais abandonné le monde quotidien. Inconsciemment nous voyions en Vénus une seconde Terre, avec d’autres couleurs, une flore et une faune obéissant à une autre morphologie, mais pas à ceci. Tout le reste du volume nous allons le passer à explorer un monde aberrant, évoquant sans cesse un décor, monde minéral avec ses arbres et ses buissons de verre, ses ruisseaux de formol, avec des forêts qui n’en sont pas, où courent les fourmis métalliques qui sont des livres, monde à l’intérieur duquel coulent des fleuves de glu, noirs et électriques… non, de protoplasme conscient ; univers incroyable aux multiples et brutales sautes de température, que l’expédition explore pendant des mois, rencontrant cette mystérieuse sphère blanche, alimentée en énergie, par toute la planète. Autour d’elle, le champ de gravitation est modifié, les rayons lumineux suivent des courbes imprévues, et d’étranges merveilles l’entourent. Au reste tout cela semble dépourvu de sens. Et l’on comprend qu’un des personnages, las de sentir le sol se dérober sous ses pieds, se replonge dans Euclide, comme pour exorciser cet univers. On pense alors à Henneberg et ses mondes déroutants, mais le style est autre, et surtout l’esprit. Vénus, si pareille à un tableau surréaliste, n’est pas un cauchemar éternel où se déchaînent des puissances incohérentes. Tout ce merveilleux est strictement matérialiste et ne nous déroute que du fait de notre ignorance. Tout s’explique, tous ces prodiges sont les conséquences de lois connues, tout s’éclaire… sauf l’essentiel. Quelle clé donnera le secret de ce monde ? Elle est simple, logique et cependant inattendue. Poussés par leurs machines, les Vénusiens ont déchaîné la guerre nucléaire, transformant leur planète en cette machine absurde, tournant à vide. Nous attendons alors une condamnation, qui ne vient pas. « Étaient-ils vraiment l’incarnation du mal ?… Notre esprit recule devant l’immensité des souffrances que recouvrent les mots « destruction d’une planète ». Devons-nous condamner les fauteurs, les traiter de monstres ? Je ne le crois pas. La Terre aussi a connu bien des guerres. Les millions d’êtres humains qui moururent dans ces luttes étaient-ils indignes ? » (p. 248). Les dernières pages font entendre un ton assez inhabituel de gravité, bien loin du manichéisme grossier de trop d’ouvrages, loin également d’un optimisme facile. Et si Arséniev a foi en l’avenir, ce n’est pas à la raison, ou à la science, ou à une philosophie ou un ordre quelconque qu’il fait appel : « Je crois que l’homme dépassera les limites du système solaire, qu’il ira loin. Je crois que dans un million d’années, ou un milliard d’années, l’Homme peuplera la voie lactée. Bien que nous ne puissions imaginer ce monde futur, je crois fermement que l’amour subsistera en cet avenir lointain, car l’amour c’est le reflet de la beauté du monde vue dans les yeux d’un autre » (p. 249). Jacques VAN HERP Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

L'Etoile du silence , 1960, Kurt Maetzig |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112112 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |