|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

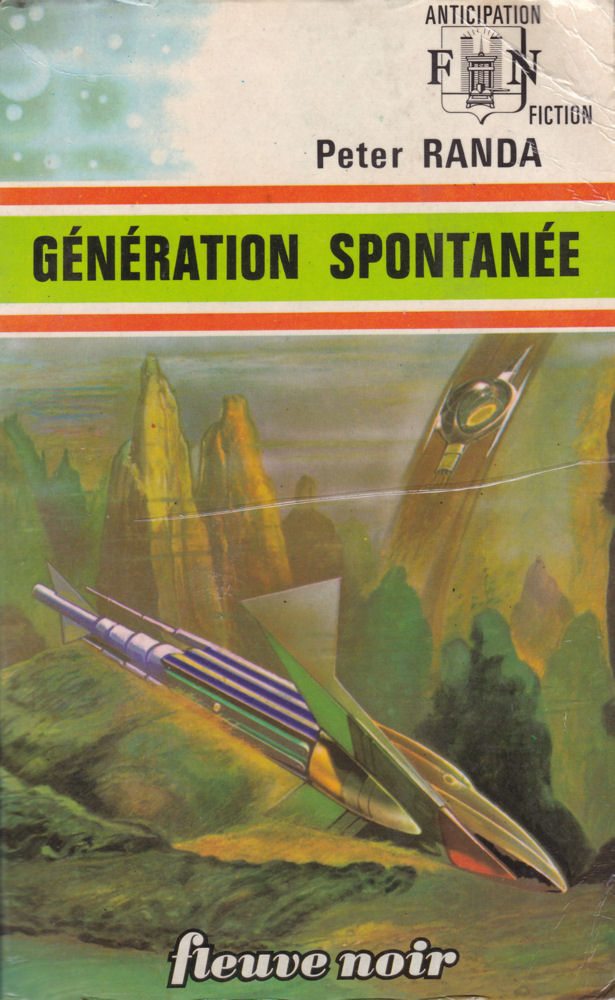

Génération spontanée

Peter RANDA Première parution : Paris, France : Fleuve Noir, coll. Anticipation n° 576, 3ème trimestre 1973 Illustration de René BRANTONNE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 576 n° 576  Dépôt légal : 3ème trimestre 1973 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 17,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Oublier ?... Je sais d'avance que j'oublierai car ce n'est pas naturel... Lorsqu'on vient au monde, on ne sort pas d'un habitacle, mais du ventre de sa mère.

Sauf moi... Je n'ai pas de mère... Moi et les dix mille compagnons qui viennent de prendre conscience en même temps que moi... Car nous sommes dix mille... Cinq mille hommes et cinq mille femmes.

Plus exactement dix mille jeunes gens.

Car nous prenons conscience de nous-mêmes, à ce qui correspond à l'âge de vingt ans dans une vie normale... Ça aussi je le sais... Mon habitacle me l'a enseigné.

Aucun de nous n'aura eu ce qu'on appelle une enfance... Nous naissons adultes... Mais où sont les autres... Ils devraient déjà être là... Comment se fait-il que je sois seul dans cette grande crypte silencieuse.

Je frissonne et je crie :

— Êtes-vous là ?

Pas de réponse !... Pas de réponse tout de suite puis, très loin... Une voix que je perçois à peine tant elle se trouve éloignée répond :

— Je suis là... Qui es-tu ?

— Kern.

— Moi, Mala.

— Et les autres ?

— Il n'y a personne d'autre.

Critiques

Critique commune de : LES BIONIQUES D'ATRIA par Pierre Barbet ; FNA n° 572 LA TERRIBLE EXPERIENCE DE PETER HOME par Robert Clauzel ; FNA n° 573 L'ETOILE DU SILENCE par Maurice Limât ; FNA n° 574 LES DISQUES DE BIEM-KARA par Daniel Piret ; FNA n° 575 GENERATION SPONTANEE par Peter Randa ; FNA n° 576 La mode n'est plus à espérer des merveilles de la physique et de la chimie, comme du temps de Gernsback ; la tendance aujourd'hui est de n'en attendre que ruines et deuil, si bien que certains ouvrages comme Le temps des grandes chasses (dont j'ai parlé en détail dans Fiction 236) pourraient être étiquetés « anti-science-fiction ». Pierre Barbet a le mérite de regarder un peu plus loin : sur Atria, on a répudié les industries polluantes et l'énergie nucléaire, et la seule science à l'honneur est la « bionique », qui étudie les mécanismes naturels et s'efforce d'en tirer profit et de les limiter. Or, Atria n'est pas le paradis qu'on pourrait escompter : les bioniciens, à la fois savants et prêtres (ils rendent un culte à la Sainte Nature) font peser sur la société et les individus une insupportable tyrannie, jusque dans la vie intime puisque l'amour est éliminé au profit des seules considérations eugéniques ; et c'est paradoxalement un pirate interstellaire, venu piller Atria, qui délivrera la planète. Malheureusement, ce beau sujet est gâché par la navrante platitude du style, de l'intrigue et de la psychologie. Barbet n'écrit que par clichés : « épouses éplorées », « yeux grands comme des portes cochères », « infortunées victimes des expériences », « redoutables pillards » ; potage standard qu'il croit bon de relever de quelques mots pédants : mais « le contrôle des facteurs édaphiques » pourrait se dire tout simplement « l'aménagement du sol », et « créatures tératologiques », « monstres » ; l'auteur ferait bien, d'ailleurs, de vérifier le sens précis de ses mots savants pour éviter des joyeusetés du genre de « les gonades de leurs ancêtres avaient été modelées subtilement »... Les idées aussi se portent de confection chez Barbet : la princesse ne peut être que « la plus merveilleuse créature », et le « farouche pirate » s'en éprendre et, du coup, devenir un sérieux concurrent pour le prix de vertu : il en oublie même les précautions élémentaires contre la duplicité des autres ; heureusement, la Providence veille sur lui, sous la forme de la Psyché (cerveau géant créé par les bioniciens, mais en rébellion secrète contre eux dès qu'il a accédé à la conscience)... et de l'inévitable happy ending, si prévisible qu'on peut lire ce livre reposant sans la moindre inquiétude. Tel n'est pas le cas, heureusement, de La terrible expérience de Peter Home : Robert Clauzel sait écrire 1 et nous faire frémir pour son héroïne Joyce Christian, qui enquête sur les expériences mystérieuses, dangereuses, peut-être criminelles de l'homme qu'elle a tant aimé jadis et que, jeune veuve, elle ne retrouve pas sans émotion : parenté avec Le grand secret de Barjavel, mais qui ne s'étend ni à l'atmosphère — proche de celle de la collection « Angoisse » — ni au thème SF — les mutations. Sur ce thème pourtant bien rebattu, Clauzel réussit à faire du neuf : son savant met au point une méthode pour accélérer l'évolution, par un véritable bombardement ultra-rapide des sens. Alors que la science ne connaît actuellement que les mutations d'une génération à une autre, il nous fait assister à la transformation rapide d'un individu. A cette originalité dans les modalités, Clauzel en ajoute une autre dans les conséquences : l'idée que ces mutants, qui en quelque sorte ne sont pas à leur place, ouvrent par une sorte de résonance des portes sur le futur où leurs semblables existent naturellement. Ceci est facilité par une structure en spirale du temps : deux spires éloignées de milliers de siècles peuvent être toutes proches tout de même dans cette autre dimension qu'il appelle Fronar (p. 180). Ces vues sur la structure de l'univers, personnelles sinon totalement nouvelles, sont liées chez Clauzel à la fois à une philosophie très actuelle, celle de Pierre Teilhard de Chardin — l'évolution de la noosphère tend vers le « point oméga », et l'homme en y participant se fait assistant du créateur — et aux mythes antiques, celui de Prométhée notamment, ce qui apparente Enogate Hall au Malpertuis de Jean Ray. Les deux visions sont d'ailleurs contradictoires, et Peter Home est châtié comme son archétype. On regrettera peut-être que Clauzel ait choisi cette position réactionnaire, et qu'il l'appuie sentimentalement en montrant une belle jeune fille qui paye son développement intellectuel en devenant hideuse ; mais on savourera aussi les sorties des savants contre le désordre établi qui les condamne à des besognes de mort. Bref — enfermé dans les limites un peu trop étroites d'un Fleuve Noir — il y a là un livre qui, plus longuement travaillé, développé plus à loisir, aurait pu être une des œuvres marquantes de la science-fiction française. On ne peut en dire autant de L'étoile du silence : Maurice Limât connaît la recette pour allonger la liste impressionnante de ses œuvres, mais la quantité est aux dépens de la qualité ; l'imagination a peine à suivre la plume. Celle-ci aligne les néologismes, parfois heureux comme « cosmatelots », « complanétriote », « raplanétrier » ; mais l'invention reste au niveau verbal et ne va pas jusqu'à concevoir des idées neuves et cohérentes. C'est ainsi que, pour cette énième aventure du Chevalier Coqdor, et à l'occasion de la découverte d'un naufragé de l'espace « réduit au mutisme jusque dans ses organes les plus intimes » (sic), la doctoresse Lidwine Rozzar — dont on nous répète qu'elle est géniale sans jamais nous le montrer — conçoit le « phonon » sur le modèle du photon ; mais la « déphononisation » par les rayons du soleil rouge de Nikomis ne reçoit pas même un semblant de justification logique, non plus que la réduction à l'état de fantômes de plusieurs des personnages par l'action concertée de ces photons et de ces phonons, ou que la mutation de certains Nikomisiens, sous l'effet des rayons de « l'étoile du silence », en albinos polymorphes. Bref, ce « phonon », de même que les « gravitons » qui déterminent la pesanteur et les « chronons » conditionnant le temps (p. 115), sont dans la bonne tradition de la « virtus dormitiva ». il semble que Limât parte de deux ou trois « scènes à faire » — ici la visite éprouvante d'un astronef totalement silencieux, la lyre à huit branches tendue vers le soleil rouge pour lui dérober son pouvoir, le baiser qui révèle à Lidwine la vraie nature de celui qui a pris l'aspect de son amant — et qu'il construise artificiellement tout le reste pour les amener, sans trop se soucier de vraisemblance logique ni psychologique. Et le livre ne retrouve pas non plus sa valeur sur le plan du mythe — car l'allusion à la lyre d'Orphée est greffée de façon bien artificielle sur l'histoire — ni sur le plan de l'idéologie, vague déisme censé satisfaire tous les Terriens (p. 39), et qui leur donne en tout cas bonne conscience pour affronter les Autres : « Vos procédés sont inadmissibles pour nous, Terriens, pour notre morale dont l'origine, que vous l'admettiez au non, est divine » (p. 168). Hors de la Terre, point de salut ! Daniel Piret, lui, n'a pas l'excuse de la prolixité, et pourtant Les disques de Biem-Kara se range parmi les plus médiocres des Fleuve Noir Anticipation. Le début est pourtant assez prometteur : dans un petit hameau de Bourgogne, des phénomènes mystérieux se multiplient : incendies, disparitions, achats de terres jusque — là très peu convoitées. Rapidement, on est amené à un schéma classique : lutte entre deux races extraterrestres. Et là tout se gâte, car on sombre dans la banalité et dans l'ennui : les Nabonites ont toutes les qualités, même celle de douter de leur perfection ; les Olmas, tous les défauts, même celui d'avoir perdu leur aspect humain, par mutation, sur leur planète d'exil, et de ne le reprendre que par artifice ! Jadis vaincus par leurs perfides adversaires, les Nabonites se sont réfugiés sur Terre et y ont caché leurs secrets en des endroits très divers. Piret ne parvient pas à rendre ce jeu de cache-cache très convaincant ni captivant, comme la couverture de Brantonne le laissait augurer, mais il prétend y trouver l'explication de toutes sortes de grandes énigmes — l'île de Pâques, Stonehenge, Carnac, les canaux de Mars et les bizarreries d'un de ses satellites, et même l'angélisme et le satanisme de certains humains, issus d'un commerce entre Nabonites ou Olmas et « les filles des hommes ». Mais qu'on se rassure tout de suite : jouer ainsi avec le thème des anges déchus n'empêche pas Piret de maintenir ferme la croyance en Dieu, que même ces cousins très éloignés des hommes, les Nabonites, prient sous le nom de Grande Force ; quant aux « hommes de la Terre, croyants ou mécréants se sentaient dans la main de Dieu » au moment du grand affrontement, que le chef des Nabonites tranche en se jetant mélodramatiquement dans le soleil et en y entraînant à sa suite la flotte olma : il fallait bien que le sauveur se sacrifiât de façon éclatante ! De même, l'auteur a beaucoup de mal à nous expliquer pourquoi le « rosch » des Olmas, qui s'appelle Hiitl, ne va pas jusqu'au bout de son hitlérisme en détruisant la Terre. Bref, tant qu'il parle de la Terre et des hommes, Piret est vivant, observateur fin et parfois mordant (par exemple, page 201 : « La France, sans savoir de quoi il s'agissait réellement, se proclamait seule légitime propriétaire de « la chose » : l'Etat n'a-t-il pas droit de regard et de propriété sur le sous-sol ? » — note satirique remarquable dans une collection aussi orthodoxe) ; mais, dès qu'il veut atteindre le surhumain, il tombe dans le grand-guignol, le mécanique et le creux. Peter Randa a moins d'ambition mais infiniment plus de métier. Vieux routier du Fleuve Noir, il aligne plus de titres que Limât, et plus dans la série « Spécial-Police » qu' « Anticipation ». De là peut-être son sens du suspens. Jusqu'au bout, on se pose des questions : qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le vaisseau interstellaire ? Où a-t-il abouti ? Que sont les deux races au degré d'évolution si différent ? Avouons cependant que, lorsque la clé du mystère est donnée dans les dernières pages, on est un peu déçu : ceux qui ressemblent le plus au narrateur sont en fait les indigènes, et les êtres tératologiques (pour parler comme Barbet) sont les derniers descendants des colons venus avant lui de la même planète et ayant subi une mutation (qui reste peu claire) : sur des données un peu semblables, Le dieu de lumière de Brutsche (n° 540) était tout de même plus astucieux ! C'est d'ailleurs avec un paternalisme assez méprisant que sont traités lesdits primitifs (« Nous n'intervenons que lorsque les hordes se font la guerre. Sur Terbaran, la vie humaine est trop précieuse pour qu'on permette à des sauvages de s'exterminer entre eux. J'envisage d'éloigner les hordes les unes des autres en les transportant de force dans d'autres régions », p. 233), attitude qui, dans le domaine privé, est aussi celle du nouveau Robinson à l'égard de son Vendredi en jupons... enfin... au fait, en quoi ? « en haillons » (p. 95), ce qui n'est pas très évocateur ! A part cette idylle, charmante tout de même, je retiens surtout de ce livre l'idée d'une germination humaine au cours du voyage interplanétaire (p. 58), variation nouvelle sur le vieux problème des années-lumière à franchir. Cela pourrait donner lieu à une prise de conscience et recherche de soi très van vogtienne (car le Quis sum ? est le cogito de van Vogt), mais les « bébés-habitacles » ont été formés et informés par hypnopédie, et même un peu tyranniquement conditionnés (p. 228). Il reste cependant une assez jolie analyse du goût de ces « nouveau-nés » adultes pour le stade fœtal (« Les autres sont comme moi. Ils se sentent bien et ne veulent pas quitter ce qui leur a servi de mère : le cocon doux et confortable où ils se sentent à l'abri, protégés de tout » : p. 12), de leur désir de rester blottis dans la matrice qu'est leur habitacle d'abord, puis le vaisseau (« Elle a peur et Boron aussi. Ils ont pris l'habitude du vaisseau, et ils s'y sentent en sécurité » : pp. 173-174). C'est donc ce Randa que je classerai en second, dans cette livraison du Fleuve Noir, derrière le Clauzel. Notes : 1. On peut simplement lui conseiller de ne pas abuser des anglicismes, avec ou sans italiques, et de faire vérifier ce qu'il croit bon d'écrire dans la langue l'outre-Manche. Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |