|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

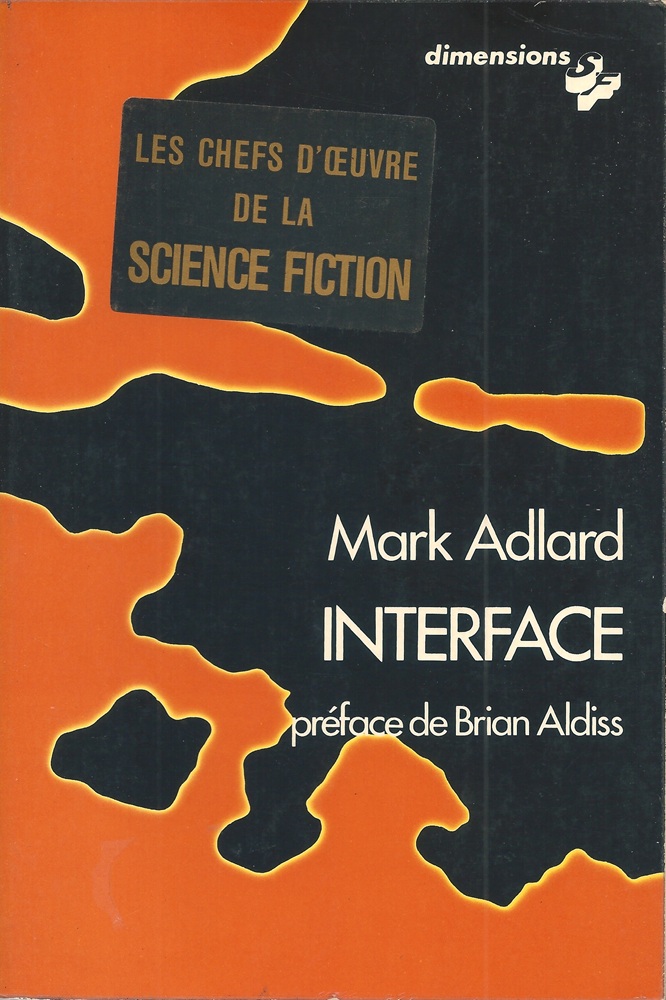

Interface

Mark ADLARD Titre original : Interface, 1971 Première parution : Sidgwick & Jackson, 1971 ISFDB Traduction de Marie-France de PALOMERA CALMANN-LÉVY (Paris, France), coll. Dimensions SF   Dépôt légal : 2ème trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 13 avril 1975 Première édition Roman, 232 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7021-0028-7 Format : 14,0 x 21,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : atelier BCG.

Quatrième de couverture

Que verra la société industrielle du XXIIe siècle : l'ère de l'opulence, du loisir, du temps libre et du bonheur social. Mais aussi l'ère de la passivité, de la démission individuelle, d'une aliénation si profondément installée qu'on ne parvient plus à la discerner. Prisonniers de Tcité, la mégalopole fermée, aux mille lieux de plaisir, les citoyens-consommateurs ont, pour l'amour des aphrobelles, pour l'amitié des autocopains, et, pour l'oubli, des paquets de félicité à la fumée mauve. Leur monde est parfait. Leur monde est invivable.

Eux-mêmes ont perdu la faculté de créer. Le pouvoir, le pouvoir réel, est aux mains des dirigeants de l'immense complexe industriel producteur de stahlex, ce matériau-miracle qui a remplacé la plupart des métaux et des matières plastiques. Les usines de la Stahlex Corporation couvrent tout le Nord-Est de l'Angleterre.

Une interface s'est créée, qui sépare désormais l'art de la technologie. C'est l'âge de la Dénaissance. Durera-t-il toujours ?

Dans la préface qu'il a rédigé spécialement pour l'édition française d'Interface, Brian W. Aldiss salue en Mark Adlard un romancier important, « un des nouveaux poètes des nouvelles terres vaines ».

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Brian ALDISS, Préface (1975), pages 7 à 13, préface, trad. Marie-France de PALOMERA

Critiques

Continuant à nous faire découvrir de jeunes auteurs britanniques, Robert Louit présente dans la collection Dimensions de Calmann-Lévy le premier roman de Mark Adlard, Interface, avec une préface de Brian W. Aldiss, qui explique au lecteur français ce que ce livre — qui « lance un appel puissant en direction du passé en même temps qu'un regard vers l'avenir » — doit à la terre natale de l'auteur, le comté industriel de Durham, au nord-est de l'Angleterre, et à « son amour et sa répulsion pour elle, aussi intenses l'un que l'autre » (ce qui rappelle le sentiment complexe de D.H. Lawrence, fils d'un mineur ivrogne, pour le bassin houiller de Nottingham). Cadre supérieur dans l'industrie sidérurgique, Adlard imagine, dans un avenir proche (les Anglais s'inquiètent encore du temps qu'il fait et de la grossesse de leur reine, Elisabeth III), une gigantesque agglomération industrielle, « Tcité » (T comme Tees et Tyne, rivières qui la limitent au sud et au nord), tout entière consacrée au stahlflex, matériau nouveau qui réconcilie le plastique et l'acier (Stahl en allemand). Le sens du titre est donc d'abord technique : « Les produits obtenus dans l'usine des métaux et dans l'usine des substrats sont amenés et mis en interface afin de constituer le stahlflex » (p. 109). Mais, parce que l'infrastructure technologique gouverne toute la vie de cette société, le terme est largement utilisé par les personnages, notamment pour s'expliquer eux — mêmes : « Tu es un gémeau... deux hommes en un. Des frères siamois dépourvus d'interface » dit Nick à Jan (p. 73), .et, quand Jan est amoureux d'une joueuse d'orgue, Nick, à qui fait horreur la passion qu'a pour lui Philippa, dit à son ami : « Tu t'es fait avoir par un cas élémentaire de symbiose psychoélectronique. Un phénomène d'ébranlement de l'interface » (p. 59) ; Jan lui-même voit d'ailleurs le rideau derrière lequel Meriol a disparu comme « l'interface infranchissable et éternel » (p. 167). Ces quelques citations résument le mal dont souffre Tcité : les personnes sont réifiées, et elles n'ont plus entre elles de vraies communications, ces vraies communications qui s'appellent art et amour. C'est la Dénaissance : « Un interface séparait désormais l'art et la technologie » (p. 137). Si Jan aime Meriol, c'est d'abord parce qu'elle est une des rares personnes encore capables de créer de la beauté — musique et statuettes de stahlex où « l'artiste avait utilisé le matériau à sa disposition avec une extrême habileté pour saisir un instant d'extase où l'expérience de l'immédiat débouche sur l'éternité » (p. 119). Symbole de ces aspirations supérieures, la cathédrale de Durham a été « démantelée pierre par pierre et reconstruite sur la rive nord du Colorado » (p. 87) (certains monuments anglais ont d'ores et déjà subi un sort semblable). L'amitié a été remplacée par la fréquentation des « autocopains » (androïdes adaptés à leur interlocuteur) et l'amour par la technique raffinée des « aphrobelles » (la référence aux geishas est explicite) qui s'adaptent aux « goûts gestaltiques » de leurs amants : « Le petit nombre finalement retenu reçoit une formation intellectuelle et physique de deux ans avant d'obtenir le diplôme final » (p. 99). Cette apogée de la femme-objet va de pair avec la robotisation des travailleurs qui, « conditionnés par les matières chimiques introduites dans l'alimentation en eau de la cité... n'avaient pas la moindre conscience du monde extérieur » (p. 187). Monde clos et déshumanisé un peu semblable à la Rome souterraine de Philip Goy dans le Livre/Machine, avec cette différence toutefois que cette dernière était essentiellement un monde de consommateurs alors que celui-ci est un monde de producteurs. Cependant, la déshumanisation n'y épargne pas les cadres, bien que leur intelligence soit artificiellement développée (« amplification des neurones », p. 66) : c'est délibérément qu'ils ont recours à la drogue et à l'illusion, grâce à la fumée des « félicités » et aux « Exotic Scénarios »de l'aphrodrome. C'est ainsi que, dès le début, Jan Caspol, le héros, connaît un ersatz d'idylle avec l'aphrobelle Anita dans un Honolulu illusoire, cependant que le Directeur Steinberg atteint en quelques bouffées le nirvana : « La science et la technologie lui épargnaient la quête du paradis, avaient franchi l'obstacle de l'interface et placé le paradis à portée de sa main » (Aldous Huxley avait déjà fait une large place à la drogue dans la société stabilisée — le soma dans Brave New World — et analysé les succédanés chimiques d'expérience mystique dans les Portes de la Perception). Après avoir bâti ce monde à petites touches, Adlard le démolit, à petites touches aussi, d'abord — et il faut être très attentif pour percevoir les premiers signes de détraquement du mécanisme, qui échappent partiellement d'ailleurs au héros Jan Caspol, aveuglé et paralysé par sa double appartenance, au camp conservateur par sa position sociale, à celui du changement par ses sympathies profondes (reflet sans doute de la situation inconfortable de l'auteur, qu'il a voulu tout à la fois pousser à l'extrême et exorciser en écrivant ce livre) — jusqu'au déchaînement final de violence, l'assaut sanglant des travailleurs aux yeux dessillés par quelques comploteurs, dont Meriol, contre l'usine, « Valhalla des dieux abhorrés » (p. 228). Le symbole de cette désagrégation d'un système trop bien réglé, c'est ce « mystagogue », robot-guide, qui continue à décrire la beauté des cèdres qui entourent l'usine de la Stahlex Corporation, alors que les rebelles l'ont mis en pièces ; et la dernière ligne, c'est : « Les jambes se remirent en marche ». Vers quoi ? Le titre du livre suivant, Volteface, laisse augurer l'utopie après l'anti-utopie, une société qui ne soit pas partagée par une interface, entre les gens et à l'intérieur d'eux-mêmes. George W. BARLOW |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |