|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

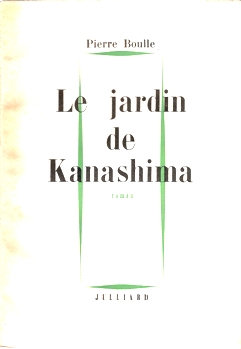

Le Jardin de Kanashima

Pierre BOULLE JULLIARD Dépôt légal : 2ème trimestre 1964 Première édition Roman, 320 pages, catégorie / prix : 15F + TL ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Quand le premier V2 s'élança dans le ciel, en 1942, l'état-major allemand ne pensait qu'à le faire retomber dans une ville anglaise alors que son inventeur, le savant Von Schwartz ne rêvaitr que de le maintenir « sur son orbite ». Vient la fin des hostilités ety le début de la compétition interplanétaire. L'équipe de Von Schwartz a essaimé, et chacun de ses membres, au service du pays qui l'emploie, reprend la grande idée initiale : prendre pied sur la lune. Mais le tout n'est pas d'y aller, il faut en revenir. Ce sont les Japonais qui trouvent les premiers la solution au problème. Une solution inattendue que Pierre Boulle nous fait espérer jusqu'à la dernière ligne avec une science du récit et un art de l'attente admirablement mis au point. Voici par l'auteur du Pont de la rivière Kwaï, transposée à sa manière souvent satirique, l'histoire troublante de la grande aventure de l'ère intersidérale.

Critiques

De plus en plus fréquemment, des écrivains « établis » se tournent vers l'anticipation. Mais, pour un Howard Fast qui se tire très honorablement d'affaire dans ce genre inhabituel pour lui, combien d'auteurs ne réussissent qu'à être affligeants ? Pierre Boulle, hélas, est de ceux-ci. Après les Contes de l'absurde et la Planète des singes, ce Jardin de Kanashima prouve très clairement qu'un métier solide ne suffit guère pour produire de la science-fiction valable – ou même simplement passable. Pierre Boulle a choisi de raconter l'histoire de l'homme des V-2, en commençant à Peenemünde et en s'arrêtant en 1970. On voit tout de suite la difficulté : ou bien l'auteur s'en tient aux événements passés tels qu'ils se sont produits, et cela le prive de toute possibilité de « suspense », puisque le lecteur connaît en principe l'histoire ; ou bien il modifie ces événements passés de la façon qui lui convient, et la vraisemblance s'en ressent évidemment. Ainsi, lorsque Himmler convoque soudainement à Berlin von Braun – ou von Schwartz, comme l'appelle Pierre Boulle, le lecteur ne s'en fait aucunement pour le héros, en dépit des courageux efforts de l'auteur, puisqu'on sait bien que la tête de von Braun, en 1964, est toujours sur ses épaules ; d'autre part, lorsque l'auteur met en scène des chercheurs russes parlant en 1962 de vaisseaux cosmiques de cinq tonnes comme de mirobolantes réalisations futures, on ne peut s'empêcher de regretter ce petit truquage de chiffres : lorsque Gagarine accomplit son vol en 1961, ce fut à bord d'un Vostok dont le poids était de l'ordre de 4 tonnes et demie, et les savants russes n'avaient donc aucune raison, en 1962, de rêver à un satellite de 5 tonnes comme à une chose difficile à réaliser. Et à ce même sujet, jamais des chercheurs russes objectifs n'eussent estimé – ainsi que Pierre Boulle le leur fait dire – que « Glenn et Carpenter en ont fait même moins que Gagarine ». C'est bien entendu le contraire qui est vrai, ne serait-ce que parce que Glenn et Carpenter accomplirent trois révolutions autour de la Terre, contre une seule à Gagarine. Cette absence de connaissances scientifiques est évidemment assez gênante, lorsqu'on choisit un tel sujet. Il est assez divertissant de voir von Schwartz, qui vient d'apprendre à la radio que le premier Spoutnik tourne autour de la Terre à 900 kilomètres en une heure trente-cinq minutes, qu'il a 58 centimètres de diamètre et qu'il pèse 83,6 kilos, il est assez divertissant, donc, de voir von Schwartz s'emparer d'un carnet, faire quelques calculs, et, à partir de ces seules données, annoncer : — Cela représente une fusée à trois étages, sans doute, avec un poids d'une centaine de tonnes au départ. On est presque étonné qu'il ne déduise pas en même temps la pointure des chaussures que porte le technicien qui a contrôlé l'engin. On n'est pas étonné, en revanche, de voir Kanashima, sur la Lune, remarquer gravement : Rien n'égale (…) la splendeur et la majesté de notre planète lorsqu'on la regarde à une distance de trois cent cinquante mille kilomètres. Qu'est-ce, en effet, qu'une erreur de trente mille kilomètres entre amis ? On n'y ferait guère attention si l'auteur n'avait terminé son avant-propos par ces deux phrases : Il me reste à ajouter que j'ai fait mon possible pour respecter l'astronomie. Le Dr Kanashima, un être bien à moi celui-là, ne m'eût pas pardonné la fantaisie dans ce domaine. Ce que l'auteur ne respecte pas toujours, en tout cas, c'est l'orthographe des noms propres qu'il lui arrive d'employer. Il parle ainsi, suivant les pages, de Bromberger, de Goddart et d'Esnault Pelleterie, alors qu'il s'agit de Dornberger, Goddard et Esnault-Pelterie. Il est heureux que les personnes vivantes n'aient pas été nommées dans la suite du récit : le lecteur eût peut-être eu droit, sans cela, à Nickson, Krouxev ou Johnstone. Une ou deux bévues de ce genre n'auraient guère eu d'importance. Mais leur multiplication, dans des domaines divers, affaiblit fortement la crédibilité du récit. Et cela est évidemment regrettable, étant donnée la façon dont Pierre Boulle a bâti celui-ci sur des données qui appartiennent à la réalité – historique aussi bien que scientifique. Ce récit met donc en scène un Allemand nommé von Schwartz, dont l'ambition est d'envoyer un homme sur la Lune. On le voit d'abord à Peenemünde, puis aux États-Unis. Son caractère se compose, à parts à peu près égales, de génie, d'entêtement, d'absence de sens pratique et d'une incapacité apparemment foncière à convaincre ses interlocuteurs de l'intérêt de ses projets. Son destin – tel que Pierre Boulle le présente – consiste en une série de déceptions, causées par l'incompréhension de son Führer, la myopie des dirigeants républicains des États-Unis (sur ce point, en tout cas, nul ne saurait reprocher à l'auteur de s'être écarté des événements réels), l'efficacité des chercheurs soviétiques et l'ambition cachottière d'un physicien japonais nommé Kanashima. L'habileté avec laquelle ce récit est mené peut être évaluée en considérant les faits suivants. Ce Kanashima apparaît pour la première fois à Peenemünde, obséquieux et désarticulé comme un mauvais acteur jouant le rôle d'un Nippon. On l'entrevoit par la suite, à intervalles plus ou moins rapprochés, mais d'abord au second plan uniquement. On apprend progressivement qu'il bricole lui aussi de la fusée. Son nom figure au titre du roman. Devinette : qui, dans ce roman, sera le premier homme à atteindre la Lune ? Le suspense, lorsque Pierre Boulle invente, est de taille, ainsi qu'on le voit. On peut se demander, au passage, si Kanashima eût pu survivre à l'accélération du départ, lorsque la fusée qui emporte son astronef s'élance vers la Lune. En effet, il semble bien avoir travaillé « à l'économie », puisque ses ressources financières sont bien inférieures à celles dont disposent ses rivaux soviétiques et américains ; et, de plus, il doit approcher des soixante-dix ans lorsqu'il prend ce départ. N'a-t-il pas (p. 38) une quarantaine d'années à l'époque de Peenemünde, soit en 1943 ? Et son vol se situe en 1970. Mauvais acteur jouant jusqu'au bout son rôle de Nippon, Kanashima accomplit donc un vol-suicide : non pas qu'il soit tué en route, si peu vraisemblable que cela puisse paraître, mais bien parce qu'il n'a prévu aucun moyen de retour. Il va mourir sur la Lune. Là-dessus, Pierre Boulle montre le Premier soviétique et le Président des États-Unis désespérés et furieux, parce qu'on leur souffle la gloire sous le nez. Là, en dépit des efforts de l'auteur, on ne suit plus du tout : tel qu'il l'a présenté, le vol de Kanashima était une parfaite imbécillité, qui n'enlèvera strictement rien à la gloire du premier cosmonaute qui réussira à aller sur la Lune de manière utile – c'est-à-dire à en revenir ensuite. À ce propos, les soliloques de Kanashima sur le sol lunaire sont d'une assez impayable bouffonnerie – totalement involontaire, semble-t-il. Tout compte fait, ce jardin de Kanashima est plutôt un dépotoir. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |