|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

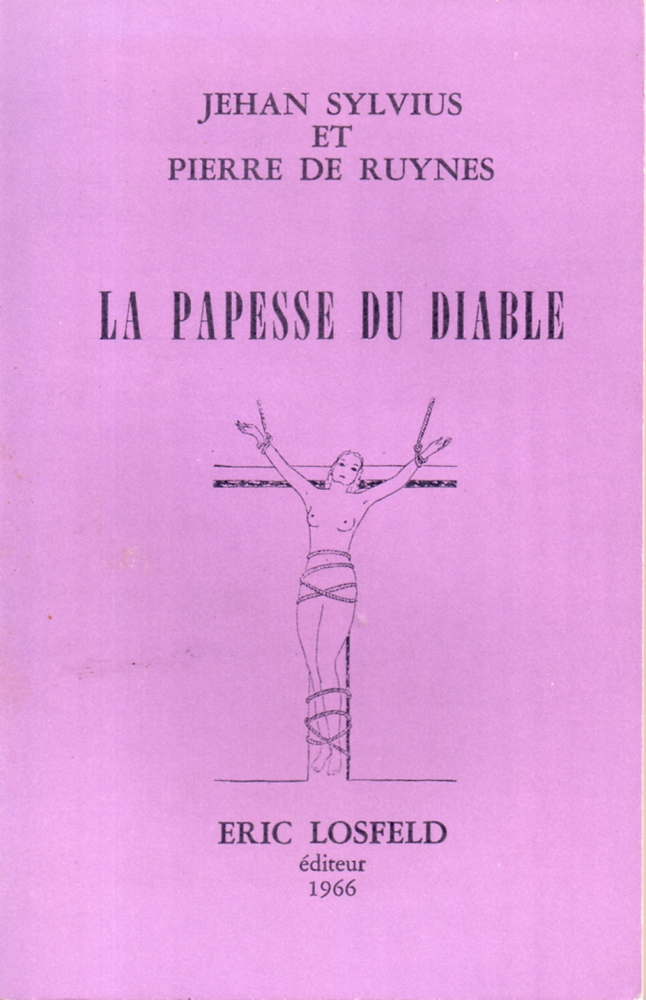

La Papesse du diable

Pierre de RUYNES & Jehan SYLVIUS Illustration de (non mentionné) Illustrations intérieures de (non mentionné) Le TERRAIN VAGUE (Paris, France), coll. Textes insolites n° 3 Dépôt légal : 1er trimestre 1958, Achevé d'imprimer : 31 janvier 1966 Réédition Roman, 158 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 12,0 x 18,5 cm✅ Reproduction en noir et blanc de la couverture de l'édition originale. Roman dédié à : A l'impérissable mémoire d'Alexandre VI Borgia, pape païen. Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

Dans sa collection de « Textes Insolites », Eric Losfeld a réédité La papesse du diable, qui vit initialement le jour entre les deux guerres dans une collection populaire. D’aucuns affirment que, sous les noms improbables de ses deux auteurs, se cache au moins l’un des plus grands poètes surréalistes. C’est dire qu’il s’agit d’un roman pseudo-populaire où la qualité de la plume, sinon la sophistication poétique, trahit la fausse naïveté de l’anecdote. Au moment où l’on se penche sur les sources de la littérature d’anticipation française et sur ses relations avec d’autres essais d’exploration de l’imaginaire, dont le surréalisme, on fera bien de relire ou de lire La papesse du diable. Cette femme, sorte d’Antinéa de l’avenir, mais autrement diabolique et autrement convaincante que celle de Pierre Benoît, conduit ses hordes asiatiques à la conquête de l’Europe. C’est l’effondrement de l’ordre chrétien, remplacé aussitôt par le raffinement splendide et cruel d’un Orient de convention. Ce déferlement orgiaque culmine bientôt dans le cataclysme suprême, la fin du monde : la Terre succombe sous la pluie des météores déclenchée par le choc de deux astres. La papesse du diable, antéchrist femelle, annonciatrice de la fin des temps, saura périr dans un ultime orgasme en s’abandonnant pour une fois, la dernière, à l’étreinte d’un homme, un barbare, plutôt qu’aux caresses habituelles de sa servante, la petite Nadia. Mélange flamboyant et subtil d’érotisme et de pourpre, La papesse du diable n’est pas destiné aux premières communiantes. Le temps a patiné l’ouvrage plutôt qu’il ne l’a vieilli. Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |