|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Pianiste déchaîné

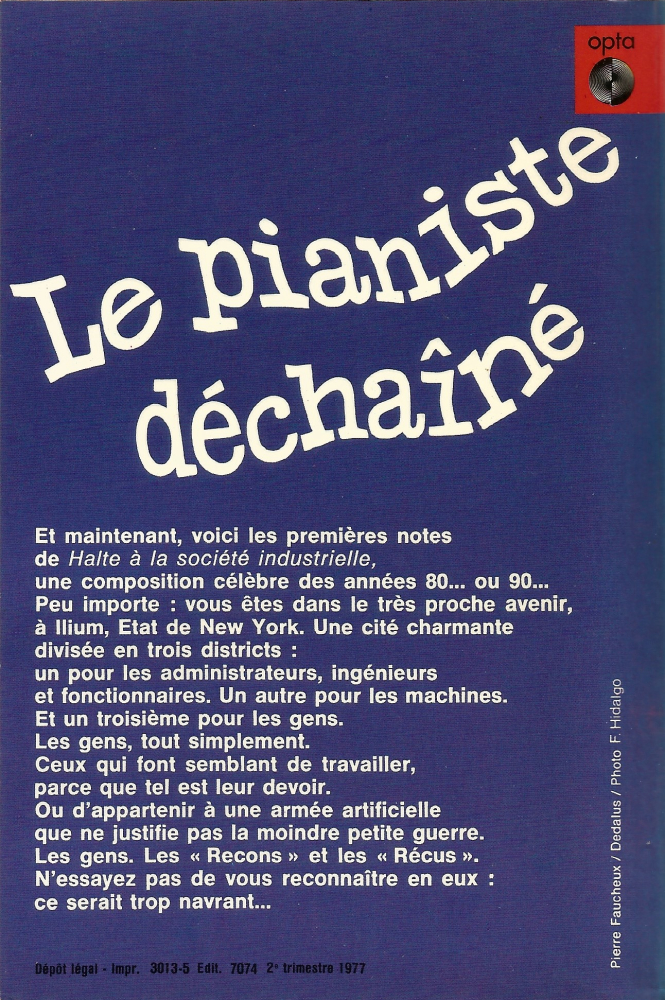

Kurt VONNEGUT Jr Titre original : Player Piano, 1952 Première parution : New York, États-Unis : Charles Scribner's Sons, 1952 ISFDB Traduction de Yvette RICKARDS Illustration de Francisco HIDALGO LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (1ère série, 1977-1981)  n° 7007 n° 7007  Dépôt légal : 2ème trimestre 1977 Réédition Roman, 480 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-253-01602-0 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : Pierre Faucheux / Dedalus / F. Hidalgo.

Quatrième de couverture

Et maintenant, voici les premières notes de Halte à la société industrielle, une composition célèbre des années 80... ou 90...

Peu importe : vous êtes dans le très proche avenir, à Ilium, Etat de New York. Une cité charmante divisée en trois districts : un pour les administrateurs, ingénieurs et fonctionnaires. Un autre pour les machines. Et un troisième pour les gens. Les gens, tout simplement. Ceux qui font semblant de travailler, parce que tel est leur devoir. Ou d'appartenir à une armée artificielle que ne justifie pas la moindre petite guerre.

Les gens. Les « Recons » et les « Récus ».

N'essayez pas de vous reconnaître en eux : ce serait trop navrant...

Critiques

Paul Proteus a tout pour être heureux : une épouse charmante, un QI qui le classe dans la catégorie la plus aisée de la population, un poste à responsabilité dans l'industrie, et un avenir radieux grand ouvert devant lui. Rien ne lui serait plus facile que de se laisser porter par le système et de planer toujours plus haut, bien loin au-dessus du commun des mortels, les “ Recons et Récus ”, cette bande d'improductifs qui – heureusement – servent au moins de débouché à la production de biens et de services. Pourtant, les arpèges du pianiste déchaîné feront naître le doute dans l'esprit de Proteus, qui pourrait bien être l'instrument d'un changement radical dans l'ordre des choses... Coup d'essai, coup de maître : Le pianiste déchaîné, premier roman de Kurt Vonnegut Jr., est une réussite insolente de maîtrise et de maturité. Il faut en premier lieu louer la qualité de l'évocation du contexte socio-économique, cocktail convaincant d'ingéniosité et de cohérence, auquel le recul des ans confère une saveur supplémentaire. Car les critiques adressées par Vonnegut à ce que l'on n'appelait pas encore la globalisation restent plus que jamais d'actualité : la substitution frénétique du capital technique (les machines) au capital travail (l'ouvrier), l'aggravation des inégalités (qui suit exactement le processus décrit par Marx), la réduction de l'individu à sa fonction de consommateur... autant de thèmes centraux dans le débat socio-économique d'aujourd'hui, qui ont pourtant pu sembler déplacés dans l'Amérique de l'après-guerre, alors en pleine croissance économique. Vonnegut va jusqu'à imaginer un séminaire annuel réservé à la crème des industriels et des décideurs, où les participants sont sommés de s'amuser et de faire ami-ami les uns avec les autres. On ne saurait aujourd'hui caricaturer de façon plus caustique le forum de Davos... Néanmoins le traitement du contexte est loin d'être l'aspect le plus marquant de l'ouvrage. Un autre auteur, à plus forte raison débutant, aurait sans doute considéré qu'un décor solide suffit à soutenir un récit, et aurait complété le tableau en jetant ça et là quelques personnages ectoplasmiques. Kurt Vonnegut s'est bien gardé de céder à une telle facilité. Dans Le pianiste déchaîné, l'arrière-plan est voué à rester à sa place, ce qui, comme on l'a vu, ne le dévalorise pas pour autant ; loin d'être utilisé comme un alibi ou un paravent, le décor est ici le support d'une intrigue qui donne la part belle à des figures psychologiques riches et complexes, avec leurs interrogations sur l'existence, leurs relations conflictuelles avec l'autorité (notamment familiale), leurs préoccupations sociales, leurs problèmes de couple... Cette démarche littéraire et la tonalité du récit ne sont d'ailleurs pas sans rappeler le théâtre britannique des angry young men (John Osborne, Harold Pinter...), qui naquit puis gagna ses lettres de noblesse durant la même décennie 1950-1960. Un mot encore : Philip K. Dick considérait Le pianiste déchaîné comme un chef-d'œuvre, et a même été jusqu'à écrire qu'il s'agissait du meilleur roman de science-fiction qu'il avait lu. Cela devrait vous inciter à lire ce livre de toute urgence, ne fût-ce que par curiosité... ce ne sera pas peine perdue, car cette œuvre est plus qu'un excellent roman de science-fiction : c'est un excellent roman. Julien RAYMOND (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Paul Proteus, l’administrateur d’Illium Works, ne peut pas se plaindre : entre sa femme aimante et sa réussite professionnelle, tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, à l’approche d’une promotion importante, il doute, aussi bien du sens de sa vie que du fonctionnement de la société. Car les États Unis à la sortie de la 3e guerre mondiale ont changé. L’automatisation massive a scindé le pays en deux : d’un coté les ingénieurs et administrateurs, disposant du pouvoir sur les machines, de l’autre l’ancienne classe ouvrière, remplacée par des robots, paupérisée et occupée par les Corps de Reconstruction et de Récupération. Premier roman de Kurt Vonnegut, le Pianiste déchainé possède déjà la touche originale du reste de son œuvre. Paru en 1951, alors que la SF américaine est en plein âge d’or, nous sommes ici bien loin de ses thématiques ou de son positivisme, lorgnant plutôt du côté de la dystopie orwellienne ou du meilleur des mondes, dont Vonnegut reconnait s’être inspiré. Bien que située après une hypothétique troisième guerre mondiale, l’Amérique décrite ici ressemble fortement à celle des années 50 qui aurait mal tourné. Cellule familiale typique (femme à la maison, homme au travail), cadre professionnel tout aussi représentatif (des repas pseudo-informels entre collègues étendus à la famille jusqu’au meeting annuel de motivation, cela paraitra étrangement familier à ceux qui travaillent pour une grande entreprise américaine), la vie quotidienne dans le monde du Pianiste déchainé est proche de celle de la classe moyenne-supérieure de l’époque. En revanche, pour le reste de la population, la donne a changé. Devenu inutile, symboliquement séparé des dirigeants par un fleuve, occupé par des grands travaux ou par l’armée, le prolétariat est le laissé-pour-compte de ce système ayant évolué vers un capitalisme d’état à la limite du communisme. Et si Proteus met du temps à se rebeller, le lecteur perçoit beaucoup plus vite les défauts par les yeux d’un Chah visitant le pays, tel le voyageur des lettres persanes de Montesquieu. Travaillant à l’époque pour General Electric, ayant assisté à l’automatisation d’une fraiseuse, Vonnegut montre ce que pourrait devenir un monde livré à une robotisation à outrance, un peuple privé de la démocratie au profit d’une classe dirigeante technocratique. Mais c’est aussi la critique d’un système capitaliste ne tenant pas compte de l’humain. Alors, si ce premier livre comporte quelques défauts, notamment des longueurs, il est avant tout un grand roman intemporel, cynique, pessimiste, satyrique et toujours d’actualité. René-Marc DOLHEN |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |