|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

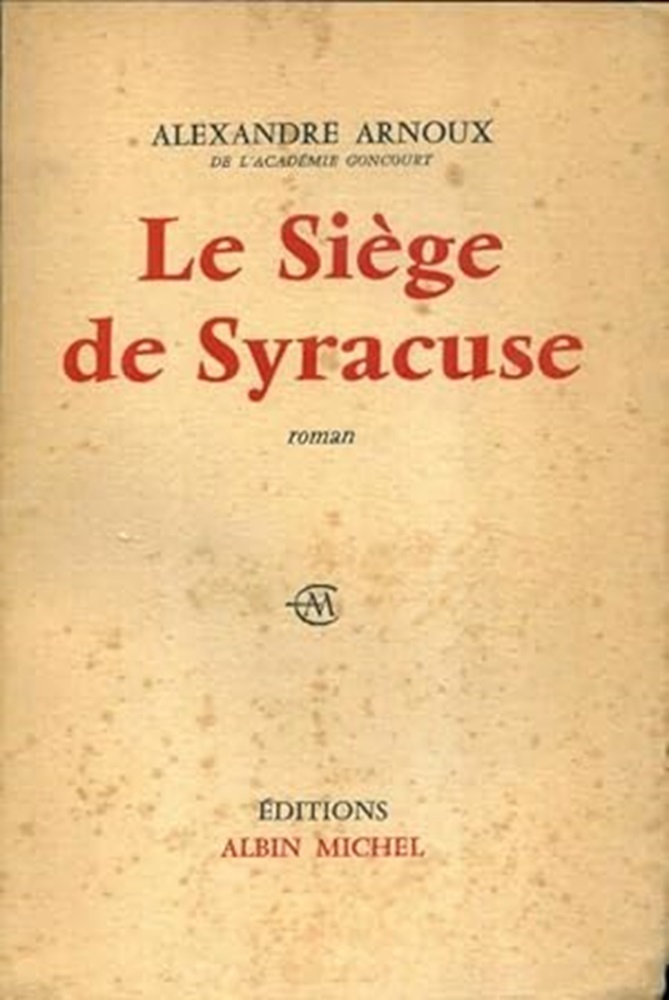

Le Siège de Syracuse

Alexandre ARNOUX ALBIN MICHEL (Paris, France) Dépôt légal : 1962 Première édition Roman, 252 pages, catégorie / prix : 9 NF ISBN : néant Format : nd❌ Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

À quoi tient l'attrait que la science-fiction et le fantastique exercent sur les littérateurs qui ne s'y spécialisent pas ? Le moindre Albérès s'arroge le droit de porter des jugements sur ce domaine, et y sévit ensuite. Alexandre Arnoux, dont la réédition récente du « Règne du bonheur » ne s'imposait guère, s'y lance à nouveau. Sous l'occupation allemande, vers 1940, un narrateur falot fait l'acquisition d'un vieux poste de radio. Pour une raison mystérieuse, ce dernier se met à marcher et régale son propriétaire, et le lecteur par la même occasion, de reportages du siège de Syracuse. Par le miracle d'ondes de réserve ou retenues (sic), on assiste aux conversations du général romain Marcellus avec un de ses subalternes, à une entrevue d'Archimède avec l'usurpateur carthaginois Epicyde, à une réunion des savants d'Alexandrie qui viennent de recevoir une lettre d'Archimède, aux « méditations » du légionnaire romain qui finira par tuer le savant. Tous ces braves gens s'expriment en français : c'est dire que l'ouvrage se rattache au fantastique pur. Toujours en français, un des réalisateurs de la première bombe atomique expose pour terminer ses scrupules, que l'énigmatique poste capte également, dans ce qu'on peut espérer être son dernier sursaut de vitalité. Cette intrigue infinitésimale n'est évidemment qu'un prétexte. Prétexte à quoi ? À la présentation des idées de l'auteur sur ce que doit être le rôle du savant dans un conflit. Le terrain se trouve préparé, sur une bonne centaine de pages, par l'évocation de l'atmosphère de l'occupation allemande. On voit d'ailleurs mal pourquoi, étant donnée l'absence de toute intervention scientifique durant cette partie du conflit. Peut-être y a-t-il un désir de suggestion : le narrateur, être suprêmement inerte, pourrait aussi avoir des hallucinations auditives, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il a souffert, et tout ce qu'il pense… Car ce qu'il fait se résume à bien peu de chose, qu'il ne précise jamais complètement – à moins qu'il ne s'agisse d'actions aussi importantes que la filature (purement gratuite) d'un savant connu naguère, ou la recherche du mot guédoufle dans les replis de sa mémoire. Une fois ces « souvenirs d'occupation » débités et la moitié du livre dépassée, le vieux poste consent à se mettre en marche. Ce déclenchement procède du pur hasard, et il est simplement regrettable qu'il ne se soit pas produit plus tôt. Non que cette partie soit captivante, loin de là. Mais la modification des points de vue introduit au moins un semblant de variété. Variété dans les idées et non dans le ton : Marcellus, Apollodore (Apollodore à Alexandrie ? Curieux, curieux. Et que vient faire un architecte dans une réunion de savants trois cents ans avant sa naissance ? Il est vrai qu'il y a eu bien des Apollodores, mais aucun ne ferait l'affaire. Il doit plutôt s'agir d'Apollonius, semble-t-il), Archimède, l'anonyme physicien de Los Alamos, tout le monde, à une exception près, s'exprime dans le pénible style du narrateur, par phrases dépassant allègrement la demi-douzaine de lignes, et gorgées de subordonnées. Cela semble renforcer l'hypothèse d'une hallucination, n'est-il pas vrai ? Cependant, il y a l'exception, le légionnaire-romain-qui-va-bientôt-tuer-Archimède, qui utilise un langage tout différent ; à côté de lui, les héros de la Série Noire sont des Vaugelas. Peut-être le narrateur est-il atteint de dédoublement de la personnalité ? Que penser des idées qui se trouvent développées sous ce mince déguisement affabulatif ? Les sympathies de l'auteur vont, de toute évidence, à Archimède et à Marcellus. Ce dernier respecte le génie de celui dont le destin a fait son adversaire, et s'efforce de demeurer humain dans sa situation de commandant en chef. Quant au savant, il répugne assez clairement à l'usage guerrier qui est fait de ses découvertes. Le légionnaire, d'autre part, exprime plus vigoureusement un point de vue voisin : que chacun fasse son métier, et que l'on ne dénature pas l'art de la guerre au moyen d'inventions nouvelles. C'est vite dit. L'inoubliable colonel Bramble, entre deux silences, remarquait lui aussi : « Par la faute du Hun, la guerre n'est plus un jeu de gentlemen. » Mais la pesanteur britannique du héros de Maurois comme l'intelligence limitée du légionnaire négligent une chose : la guerre est un « jeu » dont les règles changent constamment, et depuis fort longtemps ; depuis le moment, en fait, où un de nos ancêtres préhistoriques utilisa une pierre pour assommer son ennemi. L'arme secrète n'est pas une invention de Hitler, ni même d'Archimède : elle est aussi ancienne, hélas, que les guerres, puisque la technique de celles-ci s'est constamment modifiée. Archimède qui prépare ses miroirs ardents, les physiciens qui s'efforcent de libérer l'énergie de l'atome, ne font que suivre une pente naturelle de l'esprit humain : à partir du moment où existe la possibilité d'un avantage (scientifique, stratégique ou économique), l'homme cherche à en tirer profit. Les personnages mis en scène par Alexandre Arnoux sont tous atteints d'une même myopie, qui leur cache la marche du progrès : l'idée qu'une découverte, une invention, puisse être « dans l'air » ne les effleure aucunement, et ils semblent croire que la simple inertie suffira à arrêter la marche du progrès, fût-il guerrier. Ils ne réalisent pas qu'une invention n'est, en elle-même, ni bonne ni mauvaise, et la confondent allègrement avec son utilisation et ses conséquences. Cela est excusable de la part du légionnaire romain, mais cela l'est beaucoup moins chez Archimède ou chez le physicien de 1945. Ni l'un ni l'autre n'approfondissent le véritable problème, qui est le déséquilibre entre le progrès scientifique (ou technique) et le progrès moral. Le texte de présentation, en quatrième page de la couverture, affirme tranquillement : « Pour la première fois, du moins avec une acuité aussi évidente, s'est posé le problème de la participation de la science à la guerre, aux massacres massifs…» Cette phrase montre, en fait, que son auteur n'est guère au courant de la science-fiction contemporaine, « Memorial » de Theodore Sturgeon ; « Adam and no Eve » d'Alfred Bester ; « Tomorrow's children » de Poul Anderson et F.N. Waldrop ; « There will come soft rains » de Ray Bradbury ; « Who knows his brother » de Graham Doar : de telles nouvelles – parmi bien d'autres – examinent divers aspects de ce même problème, et de façon autrement éloquente ; parmi les romans, la comparaison avec « The long loud silence » de Wilson Tucker ou avec « A canticle for Leibowitz » de Walter M. Miller est tout simplement écrasante pour ce « Siège de Syracuse ». Le fait est que la science-fiction – ou le fantastique – n'est pas aussi facile à écrire qu'on le croit dans le grand public. Il ne suffit pas de posséder du métier et de broder sur un thème apparenté à la science : il est bon, en plus, d'avoir quelque idée de ce qui a déjà été fait dans le domaine. Faute de quoi, on dépense inutilement de gros efforts pour enfoncer des portes largement ouvertes depuis longtemps. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112112 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |