|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

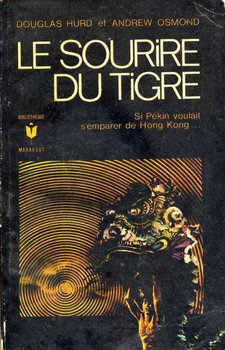

Le Sourire du tigre

Douglas (Richard) HURD & Andrew OSMOND Titre original : The Smile on the Face of the Tiger, 1969 ISFDB Traduction de Gérard COLSON MARABOUT - GÉRARD (Verviers, Belgique), coll. Bibliothèque Marabout - Suspense  n° 357 n° 357  Dépôt légal : 1970 Première édition Roman, 288 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

1976. Pékin vient d'envoyer un ultimatum à Londres : il faut quitter Hong-Kong.

Dans les méandres obscurs de la politique, les machinations les plus sournoises, les chantages les plus absurdes, un haut fonctionnaire anglais — qu'obsède un assassinat commis près de vingt ans plus tôt — s'efforce tour à tour, au péril de sa vie, de déjouer les manoeuvres chinoises et de se débarrasser de ses hantises les plus secrètes.

Une histoire fascinante, troublante de bout en bout dont le suspense vertigineux n'a peut-être jamais été égalé, même par John le Carré ou par Len Deighton : le véritable chef-d'œuvre de l'anticipation politique et du récit d'espionnage.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - (non mentionné), Le Chef-d'oeuvre de l'anticipation politique, pages 281 à 280, critique(s) 2 - Léon THOORENS, Un puzzle fascinant, pages 288 à 281, article

Critiques

C'est un signe des temps : l'ennemi de l'Occident, aujourd'hui, c'est la Chine, qui a enfin succédé à l'Allemagne, puis à l'URSS, dans toute une série de genres littéraires qui vont de l'aventure à la politique-fiction en passant, bien entendu, par l'espionnage. La collection « Marabout-Suspense » semble bien être en première ligne dans cette nouvelle phase du conflit planétaire puisque, après La Chinoise blonde, dont j'ai déjà parlé ici même sans grand enthousiasme (n° 202), voici que se profile, sur la face d'ombre de l'ex-empire Ming, Le sourire du tigre. C'est un livre écrit par deux jeunes sujets de Sa Majesté britannique, Douglas Hurd et Andrew Osmond. Son thème est la description d'un état de crise entre l'Angleterre et la Chine populaire, celle-ci ayant lancé un ultimatum (expirant dans les quatre jours) pour la restitution de Hong-Kong – ce qui, aux yeux des conservateurs britanniques, sonnerait le glas de l'Empire colonial ou, tout au moins, de ses restes. Le sujet, qui pouvait faire l'objet d'un ouvrage d'aventures, d'un traitement à la James Bond ou à la Kenny, reste, sous les plumes jumelées des auteurs, strictement dans le domaine de la politique : tout se passe à pas feutrés, en poignées de mains, en voyages diplomatiques, en rencontres d'ambassades, en dossiers confidentiels et en sourires polis – fussent-ils placés dans la bouche des tigres, de papier ou non. C'est donc bien d'un ouvrage politique qu'il s'agit et même, soit, de « politique-fiction », puisque la Chine, jusqu'à présent, n'a pas réclamé Hong-Kong et que l'action se déroule en 1976. Les auteurs ont serré au plus près la réalité, et c'est ce qui donne au livre sa solidité, son aspect « vrai » – ce qui ne va pas, et c'est inévitable dans la prospective à court terme, sans quelques nœuds dans l'histoire : écrit sans doute en 1968/69, Le sourire du tigre fait mention d'un Wilson, d'un Sihanouk, toujours fidèles au poste… Mais cela n'a pas d'importance… Les auteurs, dont l'un (Hurd) a été diplomate à Pékin, sont manifestement bien au fait des mœurs politiques et diplomatiques des deux pays en question, et ils nous font suivre, par l'entremise de quelques personnages principaux, le déroulement et la conclusion de la crise : ce balancement du subjectif à l'objectif, de la « vie privée » à la « vie publique », anime sans trop d'artifices un récit sec et précis, monté à coups de courtes séquences articulées très cinématographiquement. Naturellement, on s'attarde un peu plus longuement sur les deux « héros » antagonistes et complémentaires, Laurence Pershing, ministre d'État auprès du Foreign Office, et Tchiang Li-Chi, envoyé spécial de Pékin, dont l'affrontement, qui dépasse dans le temps le cadre de la crise de 76, suit le contour d'un huit. Au bas de la boucle (1957 – le temps d'une introduction), Pershing, alors lieutenant de Gurkhas en opération en Malaisie contre les guérilleros communistes, capture Tchiang-Li-Chi, simple chef de secteur à l'époque, et tue sa jeune sœur dans l'engagement. À l'étranglement de la boucle (1971 – le temps d'un « flash-back »), Pershing, diplomate en mission, retrouve Tchiang à la conférence de Phnom-Penh sur la « paix dans le sud-est asiatique » et, pour se délivrer du remords que fait peser sur lui le meurtre de la jeune fille, lui livre des informations qui font échouer la conférence. En haut de la boucle (crise de Hong-Kong), Pershing et Tchiang Li-Chi s'affrontent une dernière fois, le second voulant soutirer au premier de nouveaux secrets diplomatiques à l'aide d'un chantage. Ce côté « manœuvre des esprits » fait pénétrer un peu de Freud dans Marx et, selon les arguments d'une introduction fort bien pensée de Léon Thoorens (Dossier-Marabout), veut introduire le problème suivant : les espions changent-ils le cours de l'Histoire ? Ou, plus généralement encore : les réactions subjectives de quelques hommes influent-elles sur les grands courants matérialistes de l'Histoire ? Autant dire tout de suite que le livre de Hurd et Osmond ne fournit pas la réponse ; heureusement d'ailleurs, car ce n'était pas fondamentalement leur propos, et le problème est trop complexe pour être traité dans un ouvrage de fiction. Pour terminer le tour de celui-ci, il reste à sonder les opinions sous-jacentes des auteurs, étant bien entendu que l'écriture d'un livre de politique-fiction reflète forcément une tendance quelconque, même si celle-ci est noyée par une objectivité de surface. Si La Chinoise blonde, sous son fatras de médiocrité et de stéréotypes, gardait à tout prendre une sympathie mesurée pour les sujets de Mao. Le sourire du tigre, malgré le regard des auteurs, qui se veut plonger de l'altitude de Sirius, possède un ton beaucoup plus « anti-Chinois ». Certes, le comportement de certains notables britanniques, qui placent la respectabilité et la réussite matérielle avant la « morale » politique et la loyauté à Sa Majesté, est bien fustigé de temps à autre (encore que ce souci même reflète une idéologie conservatrice), mais les auteurs sont beaucoup plus sévères vis-à-vis de Tchiang Li-Chi, qui est un beau salaud et se fait en outre berner comme un lapin. De plus, la Chine populaire ne bénéficie pas d'une description très euphorique. Sous le regard d'un étranger, sans doute, il n'y a… « pas de crasse, pas de criminalité, tout le monde travaille dur et a l'air heureux », mais pour la Chinoise qui fuit vers Hong-Kong, le panorama change : «…Elle n'entendrait jamais plus les pionniers au foulard rouge psalmodier les chansons du Président, elle-même n'expliquerait jamais plus les graphiques triomphants dans le bureau d'une commune agricole modèle. » Mais finalement, quoi qu'il en soit de cet aspect qui réjouira certains et déplaira à d'autres, on l'oubliera vite : Le sourire du tigre ne prétend pas changer le destin du monde ni influer sur l'opinion de ses lecteurs, pas plus qu'il ne fera date dans l'histoire littéraire de la politique-fiction. On aura compris toutefois qu'il est d'une lecture agréable, qu'il ne manque pas de rebondissements, et que sa construction tient debout. Cela doit nous suffire, le temps d'une consommation sans histoire… Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |