|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Tunnel

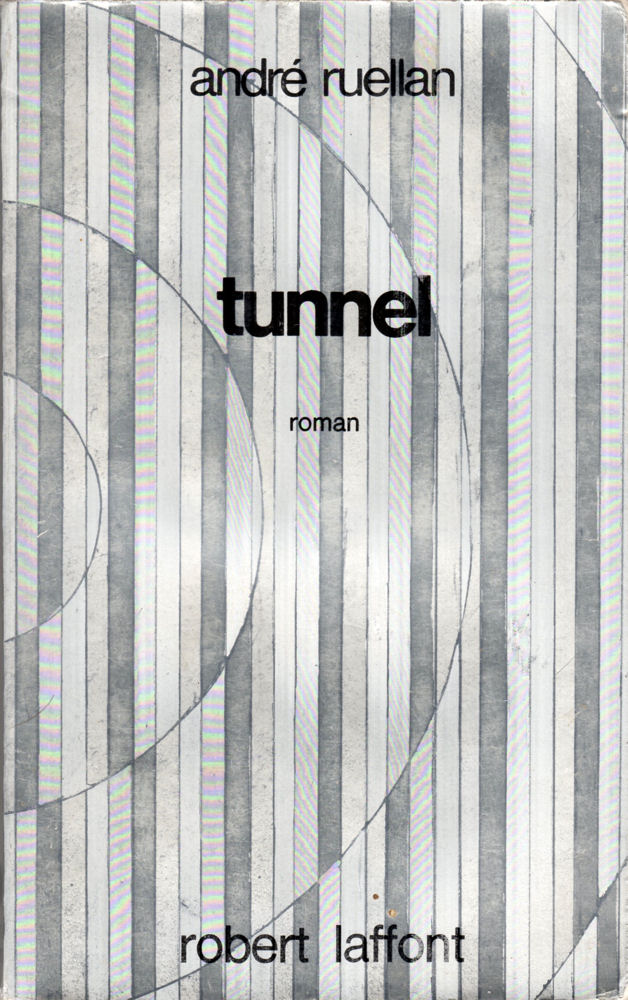

André RUELLAN Première parution : Paris, France, Robert LAFFONT, 1973 Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Date de parution : octobre 1973 Dépôt légal : 3ème trimestre 1973, Achevé d'imprimer : 19 septembre 1973 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,6 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Rue de Rivoli, une croix d'acier tous les cent mètres. Sur vingt kilomètres.

Dans cinquante ans, bien sûr.

Et sur chaque croix, un homme. Un "Crâne".

Un de ces écumeurs qui habitent les montagnes d'ordures des faubours et qui, la nuit, s'infiltrent dans la ville pour frapper.

Ou bien des hors-la-loi, des révolutionnaires porteurs de tout l'espoir d'un avenir plus humain ?

Entre ces deux versions, le Dr Dutôt, traqué à travers Paris parce qu'il tient contre toute raison — et contre la loi — à arracher sa femme à la mort, devra choisir.

Et vite.

Critiques

En apparence, d'entrée de jeu, c'est le roman classique sur le proche futur, un de ces innombrables petits — enfants de Tous à Zanzibar : nous sommes en 2020, la pollution est reine et le port du masque à gaz est nécessaire pour circuler dans la rue ; les habitants se calfeutrent chez eux, dans un luxe ostentatoire, et voguent de « sexe-party » en « sexe-party » tandis que la violence règne dans les rues et qu'autour des villes, faisant tampon entre elles et les campagnes désertées, se dressent d'immenses terrils d'ordures où se cachent les hors-la-loi, les évadés de la consommation. Les speakers serinent des formules rituelles presque incantatoires (« N'ayez pas peur ! Tout va bien »), le cancer n'est plus qu'un mauvais souvenir, et la Trivision est là pour sermonner les citoyens : « Obéissez à la loi française, la meilleure ! » Car nous sommes en France. Et dans un Paris qu'on devine gigantesque et noyé de fumées, la rue de Rivoli, qui a maintenant 20 km de long, voit se dresser des croix d'acier où l'on encloue, comme jadis les rebelles des troupes de Spartacus le long de la voie Appienne, ces nouveaux hors-la-loi que sont les Crânes, tueurs nocturnes ayant formé une étrange société parallèle dans la ceinture des villes, un monde en marge de justiciers exaltés, de révolutionnaires mystiques aux méthodes néo-fascistes : « La plus matérialiste des idéologies avait pris le pouvoir, sous la forme du Monopole dans l'Ouest, du Parti dans l'Est. Dans les deux cas, on ne cherchait pas à vivre, mais à travailler pour s'entourer d'objets qui permettaient de fuir le problème de l'existence. Le lit était fait pour l'avènement d'un néo-spiritualisme nihiliste, adepte de la mort en attendant de donner un nouveau contenu à la vie. » (p. 128) On connaît tout ça. Un autre Français, Jean Marabini, dans un ouvrage publié voici trois ans et intitulé Les enfants fous, s'était également servi de ces données maintenant banales pour tracer une histoire du futur assez schématique mais pas inintéressante. Ruellan, cependant, ne veut pas chausser ces bottes. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'Histoire en elle-même mais ce qu'on peut y puiser, les couleurs qui y prolifèrent, les digressions qu'on peut en tirer. S'il parle de pollution, ce sera, d'une part, en humoriste et, d'autre part, en dépassant le simple cliché du « déchet » pour préciser le phénomène de récupération industrielle qui en est l'objet : « Il y eut d'abord un entretien, où le directeur vanta l'efficacité du système d'épuration. — Mais toutes les substances nocives dont vous débarrassez l'atmosphère, dit Carole, que deviennent-elles ? — Elles sont décomposées par la chaleur, en donnant naissance à des produits de densité trop élevée pour flotter dans l'air. — Et ces produits eux-mêmes ? demanda Carole. — On les dissout dans la Seine. — Mais ne polluent-ils pas à leur tour le fleuve ? — Si, mais c'est l'affaire des usines d'épuration d'eau. — Et ces usines ne rejettent-elles pas des produits nocifs dans l'atmosphère ? — Si. Et c'est précisément là que j'interviens... » (pp. 49 et 49) Et si Ruellan se hasarde à des variations sur la « civilisation des loisirs », il le fait avec cet art descriptif déjà remarqué chez son petit frère Kurt Steiner, en des images dont on subit de loin le harcèlement et qui sont passées à la postérité sous la plume de Goimard avec la dénomination de « steinerismes ». Ainsi de cette chambre de sensations sonores : « Manuel (...) entendait tour à tour le frottement des pattes d'une mouche qui fait la toilette de ses ailes, l'enregistrement du bruit d'un tremblement de terre, le cri d'agonie hertzien des huîtres qu'on mange, un fragment du quatrième quatuor de Beethoven, l'absurde péroraison d'un discours politique, le bruit des ongles qui poussent. » (p. 76) On voit que s'appuyant sur le petit côté des événements et des éléments, Ruellan fait bien autre chose que d'enfoncer les portes ouvertes. Je dirai même qu'il va droit au but, ne prend jamais de gants. En témoigne la phrase d'ouverture du roman : « Le crucifié entrait en érection ». Même si j'eusse préféré un peu moins de pudeur et le remplacement de cette entrée en extension, par un seul verbe plus populaire et plus... évocateur, cette phrase synthétise plusieurs directions esthétiques et dramatiques coutumières à l'ex-fabricant du Fleuve Noir. L'idée de la croix est synonyme de verticalité, une constante architecturale chez Steiner (Le 32 juillet, Le disque rayé), mais elle visualise aussi une dimension de l'horreur et de l'étrangeté qui débouche sur le cauchemar : clé de tous les « Angoisse » de l'auteur. L'érection enfin (aucunement liée ici à une situation érotique) témoigne de la précision morphologique apportée à ses récits par le docteur Ruellan. Son héros d'ailleurs, Manuel Dutôt, est médecin. Et cette qualification est présente tout au long du livre à travers force opérations et digressions dans le domaine médical ou biologique. Mais, plus important encore, le fait que Manuel soit docteur en médecine était indispensable à l'agencement du roman, puisque Tunnel est construit sur l'errance de Dutôt qui, fuyant avec, « sur les bras », le corps de son épouse, enceinte mais tombée en coma dépassé à la suite d'un accident, espère contre toute attente sauver la femme et l'enfant, et se bat pour cela avec toutes les ressources de son art. Ce pourrait être de l'humour noir, mais ça n'en est pas, loin de là. Au contraire, l'auteur du Manuel du savoir-mourir, pris à son jeu, s'est livré à un exercice romanesque d'une densité poignante, à la limite du romantisme. Cette femme biologiquement morte qui porte en elle un fœtus continuant à se développer, c'est bien la métaphore de la vie, qui germe de la mort elle-même. Et le « tunnel » du titre, s'il désigne bien effectivement un lieu de passage (le cauchemar à traverser pour déboucher sur la lumière du réveil), peut revêtir deux significations : c'est la suite des mésaventures vécues par Dutôt (perte de son emploi, mise hors-la-loi, périple chez les Crânes, fuite en hélicoptère dans la campagne, rencontre avec les soldats de la Fédération des républiques socialistes d'Afrique qui prennent une revanche méritée en pacifiant la France !) avant que le grand nettoyage de la guerre bactériologique le laisse au seuil de ce qui peut être une nouvelle renaissance, mais c'est aussi le calvaire de ce corps sans vie dans lequel s'accroche une vie nouvelle — aux deux sens du terme puisque le bébé de Carole et Manuel se révélera être une sorte de surhomme mutant doué de tous les pouvoirs télépathiques et télékinésiques... une sorte de nouveau Sauveur christique, pourquoi pas ? Ces quelques notations rendent compte, je crois, de ce qui pourrait être considéré comme le défaut majeur du livre : il fout le camp de tous les côtés. Toutefois, il est important de le préciser une fois encore, André Ruellan n'a pas cherché à composer un roman linéaire sur le proche futur (l'aurait-il fait qu'il serait tombé dans un travers plus considérable : creuser dans le déjà vu), mais à s'évader de quelques données de base pour se lancer dans des variations personnelles ; il n'a pas voulu brosser une fresque mais suivre dans un tableau aux lointains flous un destin individuel particulier : il serait difficile de concevoir un cauchemar collectif, et ceux-ci peuvent manquer de logique, de liant ; enfin, son plaisir, qui est aussi le nôtre, a été de jongler avec des concepts familiers (pollution, violence, guerre finale, mutation) pour en faire une sorte de poème sourd et oppressant, aux images fortes, aux sonorités fracassantes. Et il faut citer ici le flot de pensées et de sensations que le fœtus envoie télépathiquement à son père et qui forment, à quatre reprises dans le déroulement du roman, comme des entractes, des îlots visuels où l'écrivain a, semble-t-il, laissé courir sa plume en toute liberté dans un délire d'écriture automatique où les steinerismes le disputent au surréalisme : « Au-dessous, la grande nuit des viscères ; le blême jour de l'attaque au-dessus. A travers les barreaux du ciel, s'est rué comme une pierre un vent vertical, dans une pesante cataracte sous laquelle a gémi le toit recourbé de ma pagode de fer... » etc. (p. 199) C'est bien un véritable poète qui se révèle à nous en ces pages, dont la qualité rugueuse, métallique des images et des métaphores évoque Guillaume Apollinaire, qu'il rejoint d'ailleurs curieusement (rencontre ? hommage ? souvenir inconscient ?) dans cette vision : « Je devine au-dehors, le long des façades, la chute sifflante d'un peuple d'oiseaux sans ailes ; leur naissance mutilée s'est faite à trop grande altitude : ils n'étaient pas équipés pour survivre... » (P — 83) Nous sommes là dans un monde parallèle à celui d'Alcools, et de ce poème intitulé Zone, ou Apollinaire écrit : De Chine sont venus les pihis longs et souples Qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couples... Mais cette qualité d'écriture n'étonnera que les naïfs qui, dédaigneux du Fleuve Noir, n'avaient pas su reconnaître en Kurt Steiner l'étoffe d'un visionnaire (dans le sens : « celui qui a des idées folles et extravagantes » selon le Petit Robert, et j'ajoute : qui sait les communiquer). La véritable victoire, en tout cas, est à mettre à l'actif de Gérard Klein. A tous ceux qui prétendaient que la SF française de qualité était morte et enterrée (si elle avait jamais existé), il vient coup sur coup d'infliger deux démentis épatants, avec un roman dense, impeccablement construit et refermé (Le temps incertain de Michel Jeury) et un autre dont les déchirures et les lambeaux ont une tonalité sulfureuse et hagarde : Tunnel d'André Ruellan. Espérons seulement que Klein pourra à l'avenir continuer sur sa lancée, c'est-à-dire qu'il aura matière pour le faire. Denis PHILIPPE Critique tirée de la rubrique « Diagonales » signée par Alain Dorémieux Mon cher André, il y a bien longtemps qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était, si je me souviens bien, à un quelconque cocktail organisé, je crois, par le « Rayon Fantastique », vers 58-59, époque où la science-fiction en France tâtonnait encore. Tu avais déjà tes yeux d'oiseau de nuit pétillants derrière les verres de tes lunettes, car contrairement à ceux dont il embrume les prunelles, l'alcool t'a toujours injecté du vif-argent dans le regard. Georges Gallet — qui te connaissait bien — te présenta à moi comme étant Kurt Steiner, productif auteur de la série « Angoisse » du Fleuve Noir. En ce temps-là, j'étais vachement snob et je n'avais jamais ouvert un Fleuve Noir, donc j'ignorais même qui tu étais. Le soir même, tu m'embarquais en compagnie de Klein et de diverses autres têtes pour aller faire une bouffe chez toi, non sans être passé au préalable chez un épicier ouvert le soir du côté du carrefour Vavin pour acheter notamment du rhum et du saucisson (il y a des souvenirs qui restent). Plus tard, on s'est mieux connus, on a passé parfois d'homériques soirées en bande, et... tu m'as fait lire tes bouquins. Tu les aimais bien, tout au moins certains, mais tu n'en faisais pas un plat. C'est nous qui te disions que tu avais l'étoffe d'un grand auteur fantastique, que des petites perles comme Le bruit du silence, De flamme et d'ombre, Le seuil du vide, Les rivages de la nuit ou Les pourvoyeurs, c'étaient en substance des chefs-d'œuvre, et que si tu avais été un peu moins cossard et moins pressé par le temps... Mais soigner sa prose et ménager ses effets quand on écrit pour le Fleuve, il faut dire que c'est miser à côté de la plaque. Et puis tu as continué, et tu en as pondu comme ça plus de vingt (les derniers étaient de la merde, et tu le sais bien ; d'ailleurs ils n'étaient même pas tous vraiment de toi). Mais entre-temps tu étais passé à la série « Anticipation », où on ne croyait d'ailleurs pas que tu t'adapterais, et où finalement tu nous étonnas tous avec des choses comme Le 32 juillet, Aux armes d'Ortog ou Ortog et les ténèbres. Ensuite, silence. Steiner disparu, happé par le système, fatigué d'écrire à la chaîne comme un forçat rivé à sa machine. Et c'est vrai, Steiner est bien mort. La preuve, c'est qu'on voit André Ruellan émerger aujourd'hui à sa place, abandonnant définitivement son germanique pseudonyme. Le tout grâce à Klein, à son entreprise de longue haleine pour ouvrir largement « Ailleurs et Demain » aux auteurs français, au besoin en leur redonnant de force le goût d'écrire. Résultat : Le temps incertain de Michel Jeury il y a six mois, et aujourd'hui ton bouquin : deux titres qui, loin de ternir la collection, sont au contraire supérieurs à certains des ouvrages étrangers qu'elle a publiés. Bref, c'est avec délectation que je me suis enfoncé dans ton Tunnel — non sans « allumer ma torche », comme tu me le recommandes dans ta dédicace, afin d'y voir plus clair dans ce cauchemar couleur de suie — et que j'y ai retrouvé tout ce que j'aime en toi : ton sens du morbide, ton humour qui grince comme les gonds d'une grille de cimetière, ta poésie insolite, ton lyrisme d'écorche, ton goût de l'image onirique. A une époque où beaucoup d'auteurs professionnels ne sont que des fonctionnaires, des amuseurs ou des opportunistes, tu restes, mon cher André, un écrivain. La chose méritait d'être dite. Alain DORÉMIEUX Critiques des autres éditions ou de la série

SLAUGHTER SF ? Ce livre, lors de sa première parution, m'avait agréablement surpris. Voilà, me disais-je, une société savamment décomposée. 7 ans plus tard, il n'a pas tenu le coup : une action sporadique mettant aux prises des personnages improbables, noyée dans un déluge/délire verbeux, poétique et/ou moralisateur. Voilà, me dis-je, un livre rétrospectivement décevant. Du slaughter-de-gôche. Jean-Marc LIGNY (lui écrire) (site web)

La réédition de Tunnel, œuvre majeure de Ruellan, était inévitable. Mais on est surpris d'emblée de ne pas y trouver plus de surprises : cette société de surconsommation et de répression, ces révoltés maximalistes bientôt rejoints par le protagoniste, tout cela n'a-t-il pas été utilisé cent fois entre Le Meilleur des Mondes, Planète à Gogos et la nouvelle SF politique française ? L'auteur n'inventerait-il pas au fur et à mesure les détails nécessaires à la poursuite de l'action ? Quand l'histoire est celle d'une chute, ne pas s'étonner des marches ratées ! Mais Ruellan ne tombe jamais en panne d'invention, voir les péripéties médicales traversées au cours de leur évasion de Paris par Marcel Dutôt et son épouse enceinte et comateuse à la fois. Depuis 1973 et la première parution de Tunnel (et peut-être même avant, voir Ravage de Barjavel) la SF française a manqué de renouveau dans ses thèmes, en dépit d'incontestables réussites stylistiques (ici, les passages d'apparent délire qu'éprouve Marcel). Les archétypes utilisés par le livre sont vivaces dans tout un courant ; on peut en rechercher les résonances précises dans une œuvre comme Le Dormeur s'éveillera-t-il ? (Curval 1979). Tant l'apport technique médical que l'exécution brillante font de ce roman un classique dont on recommandera la lecture. Pascal J. THOMAS (lui écrire) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87470 livres, 112478 photos de couvertures, 83909 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |