|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Main gauche de la nuit

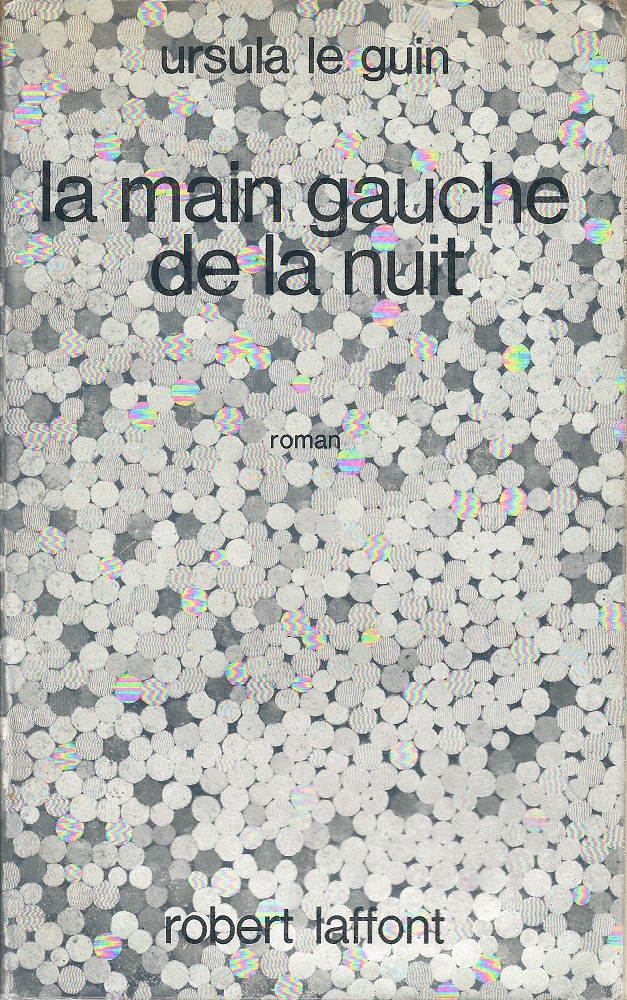

Ursula K. LE GUIN Titre original : The Left Hand of Darkness, 1969 Première parution : New York, U.S.A. : Ace, 1969 ISFDB Cycle : Ekumen  vol. 1 vol. 1  Traduction de Jean BAILHACHE Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Dépôt légal : 1er trimestre 1971, Achevé d'imprimer : 30 mars 1971 Première édition Roman, 336 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

FRANCE LOISIRS, 2001 LIVRE DE POCHE, 1979, 2006, 2007, 2010, 2018, 2021, 2022 in Le Livre de Hain - intégrale 1, 2023 POCKET, 1984, 1989, 1991 Robert LAFFONT, 1975, 1975, 1984, 2000, 2021

Quatrième de couverture

Sur Gethen, la planète glacée que les premiers Envoyés ont baptisé HIVER, il n'y a ni hommes ni femmes, seulement des êtres humains.

Des êtres humains androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre sexe.

Les sociétés nombreuses qui se partagent Gethen portent toutes la marque de cette indifférenciation sexuelle.

L'Envoyé venu de la Terre, qui passe pour un monstre aux yeux des Géthéniens, parviendra-t-il à leur faire entendre le message de l'Ekumen ?

Critiques

On a pu reprocher à la Convention d'Heidelberg (Heicon 70) 1 son américanisme presque exclusif, son folklore grand-guignol, voire une organisation déroutante : peu me chaut, je n'y étais point ! II me paraît toutefois difficile de la taxer de mauvais goût. A cause de La main gauche de la nuit auquel elle a décerné le Hugo du roman. On a pu reprocher à Gérard Klein sa réussite insolente, sa collection hors de prix, voire son dernier roman dans la même collection : je m'en moque, ne pratiquant aucune politique ! II me semble toutefois difficile de l'accuser de conformisme. A cause de La main gauche de la nuit d'une illustre inconnue nommée Ursula Le Guin. C'est dire que ce livre a retenu toute mon attention, parce qu'il paraissait dans la série métallisée de chez Laffont, à cause du prix qu'il s'était vu attribué, et pour la bonne raison que son auteur arrivait pour la première fois en France. Je le dis tout de suite et tout net : je n'ai pas été déçu l'ombre d'une ligne. Le Hugo 70 est une bonne cuvée, sinon la meilleure. Et j'attends désormais avec impatience les prochains romans d'Ursula Le Guin à paraître au C.L.A. Il s'agit donc là d'un grand et très beau livre. D'un de ces ouvrages dont on voudrait qu'il flamboie dans toutes les bibliothèques et au cours duquel on appréhende déjà le mot FIN qui fera cesser les enchantements. Que le futur lecteur se rassure cependant. Le volume est épais : 323 pages de texte. L'histoire est longue. Il lui faudra un certain nombre d'heures pour en venir à bout et l'aube poindra sans nul doute s'il ne l'a point lâché depuis la veille. C'est donc dans un certain état de somnolence que j'ai achevé La main gauche de la nuit car il m'a été impossible de l'abandonner à mi-chemin. Cette veille forcée a sans doute embelli ma vision d'ensemble et amoindri mon hypothétique esprit critique. Je me demande cependant s'il en eut été autrement à toute autre heure de la journée : à cause du style ! Une certaine langueur — faudrait-il dire longueur ? — préside au mode narratif et berce le cerveau comme pour provoquer quelque état second. Ursula Le Guin use pour cela de descriptions aussi minutieuses que belles, ralentit volontiers ses personnages comme pour leur laisser à eux aussi le loisir de contempler le monde qui les entoure. Les paysages, soignés comme seul un peintre sait le faire, imposent un climat d'immobilisme dont on se demande si ce n'est pas lui qui a façonné les caractères des humanoïdes. Immobilisme de l'espace et immobilisme du temps seront donc les maîtres invisibles de Géthen, planète appelée Nivôse, où la glace et la neige sont l'unique horizon, où le calendrier marque toujours l'an l, « la datation de toutes les années passées et futures (étant) modifiée à chaque retour du Nouvel An » (page 62). Lenteur du style, lenteur du temps, lenteur de l'évolution se trouveront encore accréditées par la lenteur des moindres mouvements, témoin cet accident d'un vaisseau-routier dont « on aurait dit qu'il voulait mettre tout l'après-midi à choir en douceur vers l'abîme » (p. 62). Mais cet aspect de l'ouvrage risquerait d'effaroucher le futur lecteur si, en dehors de sa justification, j'en faisais la seule facette de ce joyau. Je voudrais cependant insister sur ce ralentissement volontaire du sujet pour dire que l'auteur a su parfaitement s'adapter à une situation climatique et sociologique différente, ce en quoi elle a réussi. Quant aux esprits chagrins, fidèles de la collection Anticipation ou inconditionnels du space opera westernien, qu'ils se rassurent. Il reste encore beaucoup de moyens à Ursula Le Guin pour les satisfaire. J'y reviendrai un peu plus loin. J'ai avancé plus haut un mot que je n'aime guère : celui de sociologie. C'est exactement le genre de terme propre à faire frémir. Ça évoque de gros volumes ennuyeux, des sermons ronflants et une idéologie bâtarde. Je ne risque rien en affirmant que, dans ce cas précis, nous avons affaire à une situation neuve, sinon tout à fait par l'idée du moins par la manière. Le terme sociologique doit donc être pris dans un sens actif plutôt que passif. Il sera prétexte à découverte plus qu'à propagande. Parce que les Géthéniens sont des êtres bi-sexués et que, jusque-là, rien de vraiment cohérent n'a été écrit sur ce thème. De la sociologie, j'en suis venu au sexe : autre mot délicat. Le premier venu rigolera doucement. Les anti-farmeriens prépareront leurs flèches. Les sado-maso-je-ne-sais istes imagineront à l'avance nombre de combinaisons oiseuses. J'espère bien surprendre en avançant que Ursula Le Guin se révèle moins la continuatrice de l'œuvre de Farmer qu'un successeur avant la lettre de Jack Vance. Seulement, l'effet de surprise passé, je dois me débrouiller avec cet écheveau pour trouver le fil conducteur des deux courants. J'espère malgré tout y parvenir. L'œuvre de Vance 2 procède d'un univers cyclique, dans lequel le futur et le passé se rejoignent et se confondent. L'origine des humanoïdes de Géthen n'est pas sans rappeler l'époque des Maîtres des Dragons (Galaxie) ou celle des Langages de Pao (Présence du Futur, Denoël éd.), si proche d'un temps où la magie remplacerait la science. A cette seule différence que les « Califourches », « Unicornes » et autres « Horreurs Bleues » de Vance sont les produits d'expériences timorées n'osant encore façonner l'homme, tandis que les hermaphrodites de Géthen pourraient bien être la démesure d'une science des mutations aux mains de dangereux princes-démons. Mais là ne s'arrête pas la comparaison entre les deux écrivains. Pourrais-je, sinon, parler de quelque succession de ce roman par rapport à une œuvre ? Le premier texte de Vance à paraître dans notre pays donnait déjà le ton général de l'œuvre. Une conquête abandonnée (Galaxie ancienne série) posait le problème du « contact », de la « communication ». Les récits à venir allaient, pour la plupart, revenir plus longuement sur ce sujet. (Je ne citerai pour mémoire que Papillon de Lune (Galaxie) et Un Monde d'Azur.). La main gauche de la nuit se place à son tour dans la lignée de cette thématique à laquelle est accordée, du reste, une place prépondérante. Tout le livre repose en effet sur la difficulté de compréhension des mœurs, politiques, comportements et langages géthéniens. L'hermaphrodisme, bien entendu, en est le responsable. Cela m'amène à parler de la question sexuelle qui occupe tout un chapitre, en domine plusieurs autres et demeurera partout ailleurs sous-jacente. Cette place se justifie car la société géthénienne fait « une grande place à la sexualité » (p. 108) et qu'il faut bien que le lecteur s'y retrouve, mesurant, du même coup l'immense fossé qui sépare les Géthéniens de notre humanité. Toute l'originalité de la sociologie géthénienne tient à la condition sexuelle de ses habitants. Il suffit, pour s'en convaincre, de savoir que l'individu connaît, comme l'animal, une courte période de rut (le kemma) en dehors de laquelle il demeure totalement « indisponible ». Les tourments d'ordre sexuel, le viol, la perversion et l'érotisme n'auront donc aucun sens sur Gethen. La psychanalyse humaine ne peut s'y appliquer. La psychologie habituelle se trouve modifiée. Tous nos concepts de loisirs, de commerce, de progrès ont une tout autre valeur. Et, surtout, l'inégalité des genres, le patriarcat par exemple, s'en trouve abolie. « Quiconque, de 17 ans jusque vers 35 ans peut être cloué par une grossesse » lirons-nous page 108 et, plus loin, « personne (sur Géthen) n'est tout à fait aussi libre que l'est un homme libre partout ailleurs ». Plus de qualificatif « fort » ou « faible » attribué au sexe C'est l'égalité dans la condition. Le roi de la Karhaïde lui-même, père de nombreux enfants, ne sera-t-il pas « enceint », illustrant du même coup une question qui préoccupe le Terrien héros de l'histoire : « Quel pronom employer pour désigner un Géthénien ? » (p. 109). Si l'on songe à présent aux conséquences psychologiques de cette dualité sexuelle, on imaginera sans peine combien la « communication » devient difficile. Genly Aï, Envoyé de l'Ekumen 3 sur Géthen, va en faire la longue (et douloureuse) expérience. Il reconnaîtra très vite (p. 29) : « Je ne voyais pas du tout où il voulait en venir, mais j'étais sûr qu'il y avait un décalage entre le sens apparent de ses paroles et leur sens profond. » De son côté, Estraven, ex-ministre de la Karhaïde, écrira (p. 168) : « C'est peut-être lorsque je pensais user avec lui de la plus brusque franchise qu'il m'a trouvé le plus subtil et le plus obscur. » II me reste encore à parler très brièvement du fil conducteur des divers éléments exposés jusque-là. Le récit proprement dit se présente un peu comme une aventure épique que l'heroic fantasy ne renierait sûrement pas. De la Karhaïde à l'Orgnoreyn, et retour à travers le Grand Glacier, nous voyons défiler tour à tour le Palais d'Erhenrang, avec ses « sinistres murs rouges à l'ornementation tarabiscotée », la Citadelle d'Otherhord, disséminés « dans la pénombre, sur la pente de la forêt avec quelque chose de mystérieux dans ce cadre champêtre », les grands édifices du centre de Mishnory, la ferme de Pulefen où se pratique « la castration biochimique, psychiquement et physiquement »... et, surtout, le Grand Glacier, « vaste silence, domaine de glace et de feu ou se lit en lettres gigantesques, noir et blanc, cette inscription qui barre tout un continent : MORT, MORT, MORT ». Et s'il n'y a pas de vrais combats à proprement parler, c'est que la lutte est ici perpétuelle contre les éléments. On le voit donc, la similitude avec Jack Vance est trop parfaite pour être fortuite. Et elle me suggère une réflexion : Ursula Le Guin serait — elle si proche de Vance qu'elle n'ait pu éviter d'en être sinon l'élève mais du moins la rivale ? Quoi qu'il en soit, Ursula Le Guin est désormais un nom à retenir, au même titre que Jack Vance et Philip José Farmer auxquels elle se réfère. Et j'attends désormais avec impatience ses prochains romans à paraître au C.L.A. Dans l'immédiat, si vous n'avez pas ce livre chez vous, commandez — le vite et découvrez un chef-d'œuvre que je me suis efforcé de vous laisser intact, comme ces neiges éternelles de Géthen, planète appelée Nivôse, où « le jour est la main gauche de la nuit ». Notes :

1. Voir à toutes fins utiles les n° 79, 81 et 82 de la présente revue. Jean-Pierre FONTANA (site web) Pour résumer le plus succinctement possible La main gauche de la nuit, roman d'Ursula K. Le Guin qui a obtenu le Hugo à la convention de Heidelberg 70, je serais tenté de reproduire tout simplement le « dos » de cet ouvrage, que Gérard Klein vient de publier dans sa collection Ailleurs et Demain :

« Sur Géthen, la planète glacée que les premiers Envoyés ont baptisée Hiver 1, // n'y a ni hommes ni Femmes, seulement des êtres humains. Des êtres humains androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou de l'autre sexe. Les sociétés nombreuses qui se partagent Géthen portent toutes la marque de cette indifférenciation sexuelle. L'envoyé venu de la Terre, qui passe pour un monstre aux yeux des Géthéniens, parviendra-t-il à leur faire entendre le message de l'Ekumen ? »

Voilà qui semble préciser parfaitement ce à quoi l'on peut s'attendre en ouvrant, en parcourant à pages comptées ce fort bon et beau livre. Mais est-ce suffisant pour le lecteur de Fiction qui ne l'aurait point lu, ou qui, l'ayant lu, voudrait en savoir davantage, voudrait aller plus profond ? Là encore je pourrais presque répondre par l'affirmative... D'ailleurs, ce serait l'occasion d'un beau flagrant délit de paresse dont maints lecteurs, j'espère, rêvent de voir inculpés leurs critiques habituels, ces gens qui, on le sait bien, se bornent à lire la prière d'insérer, les vingt premières pages et les deux dernières des livres dont ils ont à parler...

Mais non : ne serait-ce qu'à l'occasion de cette fois qui, dit-on, n'est pas coutume, je suis allé jusqu'au bout de La main gauche de la nuit, et mieux encore, je l'ai lu d'une traite ou presque. Si je n'ai rien à ajouter quant au contenu du roman (...mais oui, Genly Aï, l'Envoyé, parviendra à convaincre les deux principales puissances de Géthen de faire entrer la planète dans l'Ekumen), c'est que celui-ci ne repose pas essentiellement sur une action, mais sur un décor, un « climat », donc une description. On se doute bien que la valeur du livre d'Ursula Le Guin, qui est indéniable, ne vient pas de son thème : l'histoire de l'Envoyé qui, seul sur une planète n'ayant pas accédé à l'âge de l'espace, prend des contacts et est en butte à la méfiance ou à l'hostilité des autochtones, voilà qui n'est pas particulièrement neuf !

Naturellement, il y a cette particularité géthénienne qui, au premier abord, semble orienter le roman vers le genre annexe « mystère biologique » ou, plus exactement ici, mystère physiologique : les Géthéniens, en effet, sont hermaphrodites, ou mieux « neutres », la plus grande partie de leur existence, mais acquièrent quelques jours par mois des caractéristiques sexuelles mâles ou femelles indifféremment (on dit alors qu'ils « entrent en kemma »), et ils peuvent alors s'accoupler en toute liberté, n'étant brimés par aucun interdit moral. Chaque individu peut donc assumer d'un mois sur l'autre, dans l'acte sexuel, le rôle masculin ou le rôle féminin et peut, au cours de sa vie, être père et mère successivement.

Du point de vue biologique, une telle anomalie, si l'on se place sur des facteurs de réalisme, est hautement improbable. Ursula Le Guin en a eu bien sûr conscience, et elle nous donne à lire le rapport d'un Investigateur ayant séjourné sur Géthen avant Genly Aï. Celui-ci écrit que les Géthéniens sont vraisemblablement le résultat d'une expérience génétique avortée ou abandonnée, perpétrée dans la nuit des temps par les Hainiens, race d'où est issue toute l'humanité galactique — Terriens compris. Et l'Investigateur conclut : « Je hasarderai une autre conjecture sur l'objet d'une hypothétique expérience génétique : ce pourrait être l'élimination de la guerre. Les anciens Hainiens auraient-ils postulé un rapport de cause à ettet entre la capacité sexuelle continue et l'agression collective organisée, qui ne se rencontrent l'une et l'autre chez aucun mammifère à l'exception de l'homme ? Ou bien, comme Toumass Song Angot, considéraient-ils la guerre comme une activité de remplacement purement masculine, un vaste Viol, et voulaient-ils en conséquence éliminer la virilité qui commet le viol, et la féminité qui le subit ?... » (p. 111). C'est là une hypothèse séduisante, mais qui peut tout aussi bien être gratuite ; car Nivôse, comme son nom l'indique, est une planète glacée, au terrifiant visage hivernal, qui a enfanté une civilisation prodigieusement stable. Si la guerre n'y existe pas, ce peut être aussi parce que la population ne quitte guère les villes où l'on vit confiné...

Mais, quoi qu'il en soit, l'explication de l'anomalie des Géthéniens ne viendra pas, en fin de volume, apporter la lumière à nos interrogations. De la même manière, la vie sociale, sentimentale, psychique des Géthéniens, si elle donne lieu à quelques développements anecdotiques, n'est pas véritablement étudiée en profondeur. Tout se passe comme si l'auteur, manifestement entrée dans la peau de l'Envoyé qui parle par sa bouche 2, ne faisait que survoler ce monde étranger, ne pouvait que se poser sur lui et ses habitants des questions aux réponses imprécises, faute de pouvoir véritablement comprendre les us et coutumes d'une humanité à la fois très proche et fondamentalement « autre ». On est donc en présence d'une approche très secrète, très subtile du monde de Nivôse, et il faut se demander si cette trop grande discrétion ne viendrait pas d'une sorte de pudeur chez l'auteur, qui n'ose aborder de front les questions sexuelles placées pourtant au centre de son ouvrage.

Je verrais une preuve à cette supposition dans le fait que jamais il n'est fait même allusion à la continence que doit subir l'Envoyé, qui reste trois ans isolé sur Géthen. (Une seule phrase fait état de ce que, peut-être, les Terriens et les Géthéniens en « kemma » pourraient avoir des rapports...) Dans un livre dont un des thèmes principaux est l'étude d'une humanité présentant une anomalie sexuelle, il est assez paradoxal et même irritant de constater qu'Ursula Le Guin se mure dans un silence buté dès lors qu'il s'agit de son héros, prêtant ainsi le flanc aux sempiternels reproches des ennemis de la science-fiction. Comment sont-ils donc faits, ces conquérants du vide ? Sont-ce des castrats ? Ont-ils une volonté d'airain soutenue par une discipline psychique particulière ? Pratiquent-ils l'acte solitaire ?... Telles sont les questions qu'on peut de bon droit se poser à propos d'innombrables ouvrages 3 et, malheureusement, de La main gauche de la nuit. Certains prétendront que je fais une montagne d'un brin de paille et me rangeront, aux côtés de mon confrère Goimard, dans la galerie des obsédés sexuels. Sans me dérober le moins du monde, j'insiste au contraire pour réclamer que des questions qui ont, dans la vie, une importance de tous les instants ne soient pas éludées dans les livres, fussent-ils (et surtout !) de science-fiction...

Mais ceci n'est qu'une considération générale, une réflexion somme toute intellectuelle, qui ne peut intervenir qu'après coup : le cours du récit n'en est pas affecté...

Une autre question, plus sérieuse, peut ensuite être posée : sous quel angle peut-on envisager le livre d'Ursula Le Guin ? On a vu qu'il ne fallait pas y chercher une dialectique savante des contacts entre des êtres différents sexuellement ou physiquement (comme, par exemple, chez Farmer). Il ne faut pas non plus y chercher une allégorie, une parabole, un schéma d'investigation sociale critique : bien que, par certains traits (centralisation du pouvoir, omniprésence de la police politique), l'Etat d'Orgoreyn fasse indéniablement penser à une caricature de la Russie soviétique, telle que pouvait en tracer un Américain moyen du temps de la guerre froide (portrait au demeurant pas très loin, hélas, de la réalité stalinienne), l'auteur n'a pas cherché à agir par analogie, à tracer un parallèle entre la Terre d'aujourd'hui et le Géthen de demain. Il ne faut pas chercher de message dans le roman d'Ursula Le Guin, qui ne peut guère se placer dans le champ d'une idéologie reconnaissable, de même que son déroulement tranquille n'appelle pas la moindre décryptage thématique.

En réalité, et il en est ainsi pour toutes les œuvres qui plongent profondément dans un réalisme physique soigneusement mis en mots, La main gauche de la nuit est un roman poétique. Cette qualité est difficilement démontrable sur le plan de la « critique » : c'est affaire d'écriture, de rythme, de respiration, de climat. Naturellement c'est aussi une affaire de chaleur interne, et comme tel ce roman est une histoire d'amitié : celle qui lie l'Envoyé et Estraven « le Traître », ancien Premier Ministre déchu et pourchassé parce qu'il a cru le premier à la nécessité de l'alliance avec l'Ekumen. Mais c'est aussi et surtout l'histoire d'un étranger en terre étrangère, situation qui permet toutes les envolées, ici tenues. Etranger, Genly Aï l'est doublement : d'abord parce qu'il est différent sexuellement des Géthéniens (qui disent de lui « qu'il est toujours en rut » — position dont j'ai souligné l'aspect purement potentiel !), mais surtout parce que Géthen-Nivôse est un monde baigné dans un froid mortel : la lutte ici se place sur le plan planétaire, et ce ne sont pas tant les hommes que l'Envoyé doit craindre, mais tout simplement les éléments qui font de chaque seconde de sa vie (car, de race noire, Genly Aï est d'autant plus sensible au froid) une rude bataille contre la congélation.

C'est dans cette optique, la survie d'un homme qui, littéralement, frissonne de la tête aux pieds pendant trois ans, que se place l'incontestable réussite, voire la grandeur, du livre d'Ursula Le Guin. Et ce combat, qui peut sembler dérisoire, mesquin ou peu glorieux, est en réalité à l'image d'un destin à la Sisyphe : chaque matin, c'est avec le froid qu'il faut se lever, chaque soir, c'est avec le froid qu'il faut se coucher...

Et, par l'importance donnée à la description de la vie sur Nivôse, La main gauche de la nuit peut aussi être considéré comme un « roman écologique ». Mais pas seulement. Car que dire de cette vision d'une ville géthénienne, sinon qu'elle est coulée dans le plus pur cristal poétique ?

« La ville de Rer est fermée à toute circulation automobile. (...) Il n'y a pas de rues en cette cité, mais des allées couvertes ou passages souterrains ; on peut, l'été, circuler dedans ou dessus, à volonté. (...) En hiver les vents de la plaine chassent parfois la neige de la cité, mais en cas de blizzard elle s'y amoncelle, les rues n'étant pas dégagées pour ta bonne raison qu'il n'y a pas de rues à dégager. On a alors recours aux tunnels de pierre ou à ceux que l'on creuse provisoirement dans la neige. Des maisons, seuls les toits émergent au-dessus de la neige, les portes d'hiver pouvant être placées sous l'avancée du toit ou sur son versant à la manière des lucarnes. Le dégel est une mauvaise saison sur cette plaine abondamment Irriguée. Les tunnels se transforment en égouts torrentiels, des canaux ou lacs se forment entre les maisons, et les gens de Rer vont au travail en bateau en écartant de leurs avirons de petits bancs de glace... » (p. 65).

On voit donc que, quelle que soit la minutie des descriptions ou leur logique interne, c'est toujours notre sentiment poétique qui est sollicité. Ursula Le Guin possède un tel sens de l'image — et pas seulement de l'image mais aussi des gestes, des sensations — qu'elle réussit à nous transporter véritablement sur Nivôse, à nous y faire vivre par l'entreprise de son héros.

La dernière partie du roman — plus de cent pages — consacrée uniquement à la fuite de l'Envoyé et d'Estraven dans les solitudes glacées du nord, est à ce titre exemplaire. Cette longue séquence nous renvoie, et ce n'est pas peu dire, aux meilleures pages de Jack London ou de Curwood — mis à part le fait que la planète est si inhospitalière qu'on n'y rencontre pratiquement aucun animal. La marche harassante dans les forêts des deux hommes attelés au traîneau, la traversée des ponts de glace chancelants entre deux volcans en furie, les noyades dans les tourmentes de neige, le doux engourdissement des soirées sous la tente étanche, près du poêle, et qui sont propices à délier les langues et les esprits, à faire fondre les dernières barrières raciales, tout cela est évoqué dans une prose admirable.

En fait, cette dureté des éléments n'est là que pour mieux faire surgir l'entente entre les hommes. Et la leçon du livre d'Ursula Le Guin (si, finalement, leçon il y a), c'est celle de l'harmonie. Comme le conte un lai géthénien, « Le jour est la main gauche de la nuit, et la nuit la main droite du jour ». Partout la vie et la mort sont mêlées, comme deux mains liées, et il n'y a pas de différence entre l'amour de deux amants géthéniens en kemma et celui de deux êtres bisexués. C'est donc harmonieusement que Nivôse s'intégrera à l'Ekumen, elle-même harmonieuse île galactique humaine plantée dans l'indifférence de l'univers étoilé. Cet optimisme sans faille porté par l'effort et la rudesse qui forgent les hommes dignes de ce nom, c'est sans doute une leçon naïve et fortement éventée. Mais qu'importe... Elle est si bien récitée que nous pouvons l'accepter avec émotion et ferveur.

Notes : 1. Non : pourquoi « Hiver » ? Dans le roman on parle, plus joliment, de « Nivôse ». Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

FEU D'ARTIFICE EN POCHE (II) Hugo 1970, ULG était inconnue ou presque en France, quand, avec un flair remarquable, G. Klein l'a imposée par sa collection. Il a depuis publié d'autres ouvrages d'elle (Les Dépossédés, Le Nom du monde est forêt) lui a consacré un livre d'or (Presses Pocket) et bonne part de ses réflexions sur la SF (Malaise dans la SF). La main Gauche de la nuit comme de nombreux ouvrages de ULG, est fragment d'un cycle mythique — vaste épopée romanesque non écrite, dont nous avons des bribes, au hasard des ouvrages. Le cycle de Hains, qui peut aussi renvoyer à une époque. Dans cet ouvrage, il est question d'une mission diplomatique : comment faire pour que la planète Nivôse (Gethen, en idiome local) intègre l'Ekumen ? Nous sommes loin dés œuvres où les marchands débarquent à l'abri des canonnières spatiales, étalant leurs tapis dans le sang encore frais de la conquête ; cachés dans les plis de quelconques soutanes. Gethen doit librement adhérer. Ce sera difficile : les gens de l'Ekumen sont ressentis comme des monstres. Non seulement à cause de leur civilisation plus avancée techniquement, des idées qui peuvent amener à modifier les coutumes et les hiérarchies dans un monde où la guerre est inconnue ; mais à cause d'une certaine particularité physiologique : les autochtones n'ont pas de rôle sexuel fixe — à date fixe (cf. la menstruation), ils sont en état de « kemma », et susceptibles de devenir pour quelques jours, le temps d'une fécondation, masculins ou féminins. Les humains d'Ekumen, figés dans leur rôle, sont pour les gethesens des malades, toujours en rut, ou en chaleur. On assiste au difficile apprivoisement des deux civilisations, à une marche vers un possible accord, après de multiples erreurs d'interprétation. Le récit n'est pas linéaire : à des contes et des anecdotes gethéens, succèdent des chapitres à la 1re personne (journal d'un Gethéen, rapport d'Aï) dont l'alternance est productrice d'effets raffinés. Sur fond légendaire, un ouvrage parfois pathétique, coloré d'un discret optimisme. A lire, à relire, à découvrir. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |