|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

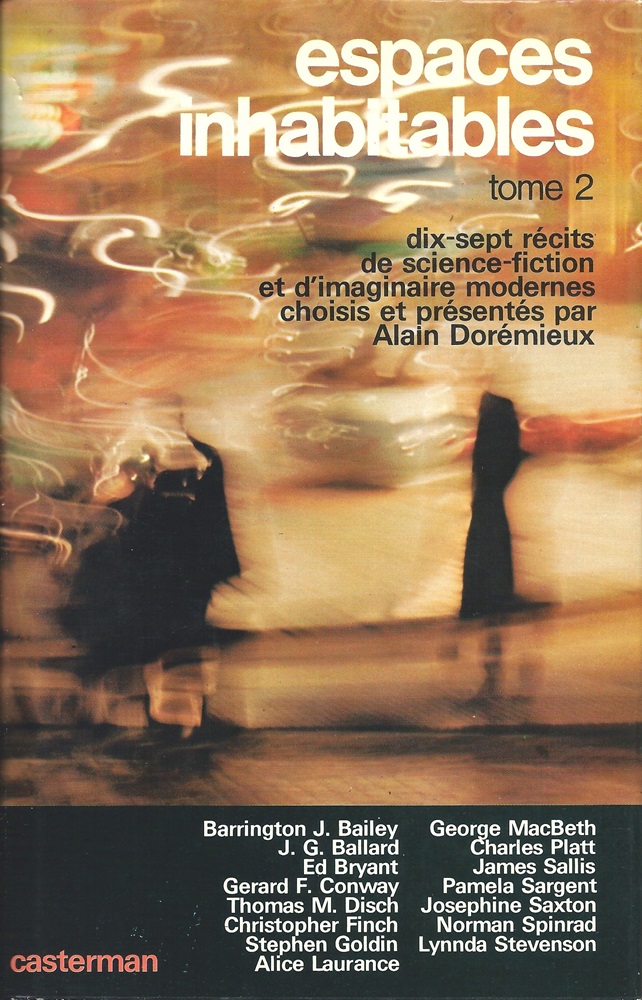

Espaces inhabitables - 2

ANTHOLOGIE Textes réunis par Alain DORÉMIEUX CASTERMAN (Paris, France), coll. Autres temps, autres mondes - Anthologies   Dépôt légal : 1973, Achevé d'imprimer : septembre 1973 Première édition Anthologie, 322 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture cartonnée et jaquette à rabats ; jaquette de Stryckman, photo de Suomi. DL belge : D. 1973/0053/178.

Quatrième de couverture

[texte du premier rabat de jaquette]

Espaces inhabitables, tome 1 était une anthologie de science-fiction moderne rassemblant des histoires réalistes centrées sur les réalités contemporaines. Le présent tome 2 est beaucoup plus éclectique, puisqu'on y trouvera à la fois de la science-fiction orthodoxe, de l'insolite, du baroque ou de l'allégorie. Ce mélange des genres correspondant d'ailleurs précisément au visage le plus actuel de la science-fiction, c'est-à-dire au courant nommé aux U.S.A. speculative-fiction. Mais, quelle que soit la diversité de ces textes, ils ont comme point commun l'inquiétude ou le malaise qu'ils recèlent. Tous, en clair ou symboliquement, transmettent le même message : le monde est un ghetto pour l'homme et celui-ci n'a de recours ni dans la lutte ni dans la fuite. Morale pessimiste certes, mais reflet de la civilisation perturbée dans laquelle nous vivons. Plus que jamais, les espaces où nous nous trouvons ici plongés sont inhabitables...

Né en 1933 à Paris, Alain Dorémieux a participé dès 1954 au lancement de la science-fiction en France, en devenant rédateur en chef de Fiction, la première revue consacrée à ce genre dans notre pays. Par la suite il a été à l'origine de la fondation du Club du Livre d'Anticipation, dont il fut durant des années le directeur littéraire, ainsi que de la nouvelle édition de la revue Galaxie. Il est aujourd'hui directeur de la collection Histoires fantastiques et de science-fiction, qui présente sous forme d'anthologies un choix permanent de nouvelles inédites, selon une formule unique en France. Toujours rédacteur en chef de Fiction, qui a dépassé maintenant son deux centième numéro, Alain Dorémieurx a égaelement écrit de nombreuses nouvelles, sous son nom et sous une demi-douzaine de pseudonymes. Il a en outre traduit des romans de Fredric Brown, A.E van Vogt, John Brunner, Philip K. Dick, Roger Zelazny et Robert Silverberg, ainsi que de multiples récits.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Alain DORÉMIEUX, Préface, pages 9 à 11, préface 2 - Alain DORÉMIEUX, Notices sur les auteurs, pages 13 à 16, dictionnaire d'auteurs 3 - Norman SPINRAD, Les Anges du cancer (Carcinoma Angels, 1967), pages 17 à 29, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 4 - James Graham BALLARD, Temps de passage (Time of Passage, 1964), pages 31 à 46, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 5 - Pamela SARGENT, Oasis (Oasis, 1971), pages 47 à 61, nouvelle, trad. Denise HERSANT 6 - Josephine SAXTON, Le Mur (The Wall, 1965), pages 63 à 73, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 7 - Charles PLATT, Maintenance (A cleansing of the system, 1971), pages 75 à 94, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 8 - Gerard F. CONWAY, Mains muettes (Silent hands, 1971), pages 95 à 104, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 9 - Thomas Michael DISCH, Le Rivage d'Asie (The Asian Shore, 1970), pages 105 à 147, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 10 - George MacBETH, Pommier de discorde (Crab Apple Crisis, 1966), pages 149 à 158, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 11 - James Graham BALLARD, Le Géant noyé (The Drowned Giant / Souvenir, 1964), pages 159 à 173, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 12 - Edward BRYANT, Histoire du petit lapin bleu (The Soft Blue Bunny Rabbit, 1971), pages 175 à 188, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 13 - James SALLIS, Des visages et des mains (Faces, Hands / Faces & Hands, 1970), pages 189 à 217, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 14 - Stephen GOLDIN, Le Dernier fantôme (The Last Ghost, 1971), pages 218 à 228, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 15 - Christopher FINCH, Paysage en creux (A landscape of shallows, 1969), pages 229 à 247, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 16 - Lynnda STEVENSON, Des amis et d'autres inconnus (Norman : Friends and other strangers, 1971), pages 248 à 257, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 17 - Alice LAURANCE, Alternatives (Chances are, 1971), pages 259 à 273, nouvelle, trad. Denise HERSANT 18 - Barrington John BAYLEY, Fuite hors de Cité 5 (Exit from City 5, 1971), pages 275 à 308, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 19 - James Graham BALLARD, Du fond des âges (Prisoner of the Coral Deep, 1964), pages 309 à 318, nouvelle, trad. René LATHIÈRE

Critiques

Bien que Dorémieux, dans sa préface, caractérise son choix de nouvelles de « pot-pourri... qui se contente de puiser éclectiquement aux quatre points cardinaux de la production de ces dernières années », bien que l'anthologiste me prévienne moins doctement dans sa dédicace personnelle que « c'est déliquescent, ça fout le camp par tous les bords », je prendrai avec un malin plaisir le contre-pied de cette opinion en prétendant que l'ensemble de ces récits « de science-fiction et d'imaginaire modernes » est cohérent dans son incohérence, qu'il est tendu sur la même corde à linge par les mêmes doigts crispés et tremblants. Si ces espaces sont inhabitables, c'est, littéralement, parce qu'on ne peut pas y vivre. Non pas parce qu'ils sont radioactifs, grouillants de mutants, soumis à un intense bombardement nucléaire, à des attaques fréquentes de soucoupes volantes ou parcourus par des hordes de monstres pleins de tentacules... Non pas donc parce qu'ils appartiennent au champ et aux archétypes de la « vieille » science-fiction 1, mais parce qu'on y respire mal (et pas seulement par les poumons), qu'on s'y meut malaisément, qu'on y communique de façon aberrante, qu'on y est oppressé (donc soumis à diverses oppressions), aliéné, emprisonné. En fin de compte, parce qu'on y vit mal. Vivre mal, être mal dans sa peau, dans ses relations, dans sa ville, dans son travail, dans son siècle et dans son sexe, voilà des maux communs aux années 70. Je ne vais pas en étaler les raisons, les responsables, qui sont supposés être connus, ni recenser les moyens conscients ou inconscients, efficaces ou erronés, de combattre ces mêmes maux ou de tenter d'y échapper. Reste un moyen, le plus faible de tous et le plus dérisoire, de s'exorciser : écrire sur cette oppression, sur ces forces de non-vie. Non pas en les décrivant, ce qui est la fonction du journaliste ou du théoricien, mais en les transformant au gré de ses fantasmes, à travers le filtre de sa propre subjectivité. Poésie, fable, métaphore, parabole ont ainsi fait leur entrée en force dans le domaine jadis fermé de la science-fiction, qui tend maintenant à abandonner le mystère des étoiles pour celui de la philosophie, et tant pis pour Shakespeare... Spéculative ou non, et en tout cas plus guère scientifique, la nouvelle fiction rejoint la littérature générale dans ce qu'elle a de meilleur : une interrogation sur l'homme et l'expression de ses angoisses. Cette tendance se manifeste en particulier par une constante à décrire des êtres prisonniers. Et ce sentiment carcéral est justement le propre de la plupart des nouvelles de Espaces inhabitables 2, lié à l'oppression de la mort, qui est soit vécue physiquement, soit ressentie comme une attaque mentale, donc un effacement, une perte de la personnalité. J'évacuerai de ce champ quelques récits cependant, soit parce qu'ils n y entrent pas vraiment, soit parce qu'ils sont mauvais littérairement — ou les deux è la fois. En premier lieu Des visages et des mains de James Sallis, qui est si l'on veut une méditation sur la solitude, mais déphasée dans le cadre traditionnel d'une civilisation galactique en proie à une guerre mystérieuse et encore lointaine. Il s'agit par ailleurs d'un beau texte, dont la qualité proprement littéraire n'est pas en cause ; cependant, la nostalgie qui s'en dégage (et qui est le sentiment le mieux perceptible) s'apparente plus à celle éprouvée devant la fin d'un genre (le space-opera) abordé de biais qu'à une sensation véritablement viscérale devant la fin d'un monde. A ce titre, Des visages et des mains peut être comparé à l'intéressant (et même, par éclairs, poignant) roman de Joanna Russ : Pique-nique au Paradis. J'expulserai, avec rudesse cette fois, Maintenance de Charles Platt et Fuite hors de Cité 5 de Barrington J. Bailey, avec une bonne conscience renforcée par le fait que Dorémieux, dans ses Diagonales du n° 241, avoue regretter après coup leur insertion dans l'anthologie. Comme la précédente, ces deux nouvelles font partie de la SF traditionnelle, puisqu'elles sont toutes deux axées sur la description de la vie dans une ville du futur qui se suffit à elle-même et d'où l'on ne peut pas sortir. On retrouve certes là cette constante d'un étouffement carcéral, comme je le notais plus haut, mais il s'agit tout au plus ici d'un thème (d'un schème) employé sans grande conviction, et non pas d'un sentiment profondément ressenti et communiqué. Que ce soit la cité mouvante de Platt se baladant en Grande-Bretagne 2 ou la ville nomade de Bailey qui contient les derniers humains de l'univers réduits à la taille de quelques microns après la contraction de la galaxie ( !), on en reste à de plates (sans jeu de mots) intrigues et à des décors stéréotypés. Après Billenium et autres récits de Ballard, après les Monades Urbaines de Silverberg, voire Les cavernes d'acier d'Asimov, il faut pour innover en la matière un talent que ne possédaient pas les deux auteurs susnommés. Au risque de faire croire è nos lecteurs que la véritable substance de Espaces 2 est réduite à un fil, je vais continuer mon entreprise de nettoyage par le vide en priant quatre autres récits de bien vouloir monter dans la voiture-balai. D'abord, et à mon grand regret malgré mon admiration pour l'auteur (mais on va voir plus loin qu'il a su se rattraper), J.G. Ballard avec Du fond des Ages parce qu'il ne s'agit là que d'un conte fantastique classique qui fait penser au Brouillard du 26 octobre de Maurice Renard (un homme debout devant la mer est un instant transporté à l'ère secondaire). Ensuite (mais sans le moindre regret), George MacBeth avec Pommier de discorde, qui veut évoquer l'escalade diplomatique et militaire vers un conflit nucléaire par la dispute de deux voisins hargneux dans une banlieue américaine. Ç'aurait pu être drôle, ce n'est que sinistrement anodin, et on a déjà vu ça cent fois : je pense au film Les voisins, de McLaren, et à cette superbe histoire de Matheson, Le distributeur, placée par Dorémieux dans Territoires de l'inquiétude. Troisième discrète mise sur la touche : Gérard F. Conway avec Mains muettes, un psychodrame mettant en scène un couple d'artistes liés par de puissants liens psychiques, elle imaginant et projetant les images que lui peint ; métaphore de l'aliénation et de l'incommunicabilité au sein d'une cellule à deux, certainement ; mais j'avoue n'avoir guère été convaincu. Et je ne l'ai pas été davantage par Alice Laurence, qui, dans Alternatives, un court récit fort subjectif, lie mort et naissance à l'aide d'un transfert d'âme que la littérature fantastique a abordé bien des fois également. Après ce massacre en série (mais on aura compris que les condamnations étaient graduées et non systématiques), je vais passer au peigne à grosses dents quatre autres nouvelles qui, si elles ne se hissent pas vers les plus hauts sommets, approchent déjà de plus près les constantes délimitées tout à l'heure. Le dernier fantôme de Stephen Goldin en est même une démonstration trop belle pour être vraie, puisque l'auteur cherche à nous faire ressentir la solitude épouvantable d'un homme réduit à l'état de pur esprit, et qui ne peut que hurler dans le vide « J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie ! », sans savoir de quoi il a envie, ni même ce que peut être l'envie de quelque chose en l'absence de tout support physique. Texte émouvant, mineur néanmoins car trop bref pour vraiment traiter tous les développements que le sujet contenait implicitement. Histoire du petit lapin bleu d'Ed Bryant, Paysage en creux de Christopher Finch et Des amis et d'autres inconnus de Lynnda Stevenson ont en commun une sorte de vacuité qui ne tient pas, je m'empresse de le signaler, à un défaut d'écriture ou de structure, mais au fait que les trois auteurs évoquent, chacun à leur manière, des êtres vidés, vacants, errant dans un monde lui aussi vide et vacant, qui semble se dissoudre à mesure qu'on le découvre. Le premier récit met en scène un couple de contestataires traqués par la police dans l'Amérique du proche futur ; le second suit, à travers les vagues d'une sorte de poème en prose, les rêveries d'un créateur publicitaire qui cherche à échapper à sa fonction prosaïque (domestiquer, et donc détruire ce qu'il touche), en revivant des légendes passées ; le troisième évoque quelques instants de la vie d'un autre couple qui chemine à travers un pays déserté par ses habitants, à la suite d'une guerre bactériologique peut-être... Chacune de ces trois nouvelles a une tonalité très particulière, onirique pourrait-on dire, et le discours pareillement planant, déphasé des conteurs, contribue à créer cette atmosphère d'étrangeté allusive, égarée, nonchalante. Ici le syndrome carcéral a trouvé sa parade : la fuite hors de la réalité. Trois réussites sans doute mineures elles aussi, mais certaines. C'est enfin avec les six derniers textes, que je réservais pour la bonne bouche, qu'on aborde de plain-pied les espaces véritablement inhabitables — six textes qui à eux seuls justifient la possession du présent volume... Le mur de Josephine Saxton et Oasis de Pamela Sargent évoquent de manière bien différente la solitude et l'incommunicabilité. Le premier, traité sur le mode métaphorique, nous présente, dans une contrée circulaire hors du temps et de l'espace et coupée en deux par un mur infranchissable, un homme et une femme qui ne peuvent se parler, s'effleurer les poignets et échanger de la nourriture que par une mince brèche dans la paroi. La conclusion de ce texte fait penser que ce micro-univers est cyclique dans l'espace et dans le temps, puisque après la mort des deux héros, qui ont voulu se rejoindre sur le faîte du mur et ont été « transpercés par la froide barrière des pointes acérées », un autre homme et une autre femme apparaissent de chaque côté de l'horizon pour prendre leur place. On pense au « Monde du Fleuve » de Farmer, mais la vision est ici plus concise, plus tragique, elle n'est pas rehaussée par un facteur épique. Ce concept de « prison en plein air » reparaît dans Oasis, pour un développement cette fois tout à fait réaliste, voire naturaliste : parce qu'il possède des pouvoirs parapsychologiques qui lui permettent de percevoir les pensées et les souffrances d'autrui sans qu'il puisse s'en prémunir, Simon Atenn s'est réfugié dans une oasis en plein désert. La douleur provoquée par les pensées étrangères est telle qu'il est contraint d'abattre tous ceux qui cherchent à l'approcher. On aura très bien compris que Pamela Sargent a transposé sur le plan de l'ultra-perception et de la solitude physique les données de la solitude mentale qu'impose la vie dans une grande ville d'aujourd'hui, de l'agression constante que cela suppose et des effets de stress qui en déroulent. Son récit est grinçant, étouffant, remarquable, et le contexte dans lequel il est placé (le Moyen-Orient d'un futur proche où un conflit nucléaire a eu lieu récemment entre israéliens et Arabes) nous fait désagréablement grincer des dents, en ces jours où une semblable possibilité est réellement évoquée ! Entièrement symbolique est par contre Les anges du cancer de Norman Spinrad. Une sorte de génie de la science et des affaires, devenu milliardaire, s'aperçoit qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il met tout en œuvre pour se guérir, et finalement y parvient en se projetant psychiquement à l'intérieur de son corps, après avoir absorbé un cocktail hallucinogène de son invention. Mais, guéri, il ne peut « sortir de son corps », et devra passer le reste de sa vie, « réduit à un état catatonique et végétatif », dans un hôpital psychiatrique. On peut très bien visualiser ce récit pas ordinaire où l'esprit de Wintergreen abat les « anges du cancer » en « se métamorphosant tantôt en conducteur, tantôt en chevalier, tantôt en pilote, tantôt en homme-grenouille, tantôt en commando, tantôt en cornac », en pensant à certains films d'animation anglo-saxons récents, aux couleurs et aux formes très pop : ceux de Dunning par exemple. Il est toutefois moins facile de cerner l'intention de l'auteur, qui a peut-être voulu tracer un constat d'absolu pessimisme : même quand on croit avoir vaincu la mort, elle gagne tout de même par un autre côté. Je ne partage peut-être pas tout à fait l'enthousiasme exclusif de Dorémieux pour Le rivage d'Asie de Thomas M. Disch, récit qui fait pendant à Casablanca (dans Espaces 1 et Poussière de lune chez Denoël), en ce sens qu'il évoque la noyade d'un honnête citoyen américain en terre étrangère — mais il est cependant incontestable qu'il s'agit d'une excellente nouvelle qui synthétise bien les constantes de l'auteur, lesquelles se trouvent être les mêmes que celles du recueil : la prison/la solitude/la mort. John Benedict Harris, écrivain, décide de passer six mois à Constantinople pour écrire un livre sur l'architecture. Mais peu à peu sa personnalité est captée par celle de l'ancien locataire de la maison où il habite, un vieux Turc avec qui il ne fera bientôt plus qu'un. On voit que Disch a repris à son compte une donnée traditionnelle du fantastique classique : le transfert d'âme, ou la captation-substitution. Mais il l'a dotée en même temps de caractéristiques entièrement personnelles, qui font que le thème est lui aussi capté et transformé. Le rôle de la culture, toujours très apparent chez Disch, est ici fondamental : Harris a écrit un livre, Homo arbitrans, dans lequel il suggère que les différentes sociétés ne possèdent pas de structures autonomes, mais que toute civilisation est livrée à l'arbitraire, en d'autres termes qu'aucune ne possède d'identité propre. Et l'écrivain, phagocyté par ses théories, ne peut pas résister à l'emprise du fantôme qui s'acharne sur lui. Il devient le vieux Turc parce que, au fond, y a-t-il vraiment une différence entre un vieux Turc et un jeune Américain ? En même temps que cette fascination visiblement ressentie face au processus de cette mort presque acceptée qu'est la perte d'une identité, Disch nous fait aussi subir la terreur du « civilisé » qui devient un métèque. Son long récit est à lire sur ces deux plans, qui se répondent en un rapport dialectique troublant. A ce titre, nul doute que Le rivage d'Asie soit une réussite exemplaire. Mais je mettrai cependant au tout premier plan deux joyaux, deux chefs — d'œuvre (et je pèse mes mots) dus à J. G. Ballard, Temps de passage et Le géant noyé. Ce sont deux récits très dissemblables et parfaitement indescriptibles, bien supérieurs à mon avis au cycle de Vermillon Sands, que je trouve bien mou dans ses joliesses poétiques. Temps de passage (publié il y a quelques années dans Actuel — c'est donc le seul récit non inédit du recueil, ce qu'omet de signaler Dorémieux) reprend le thème du temps qui coule à l'envers, à travers la vie, « de la mort à la naissance » », d'un paisible bourgeois britannique. L'erreur de Dick dans A rebrousse-temps était d'avoir voulu allonger ce postulat casse-gueule à la taille d'un roman, et surtout d'avoir essayé de « logifier » son histoire par des artifices appartenant à la science-fiction. Ballard, au contraire, sa contente de raconter des événements de tous les jours dans un style d'un rigoureux classicisme, et sans jamais se départir d'un flegme et d'un naturel confondants. La vraie nature fantastique de son texte est paradoxalement que le fantastique se trouve complètement évacué ! Par ailleurs, c'est la seule nouvelle de l'anthologie où, par le biais de la fable, se trouve également évacuée la hantise de la mort, celle-ci étant, par « retournement », assimilée à la naissance. Le géant noyé est aussi une fable, sur la mort une fois encore, mais aussi sur l'indifférence et la cupidité : le cadavre d'un géant est un matin rejeté par les flots sur une plage en bordure d'une ville et, après quelques jours de curiosité déférente, le corps titanesque est découpé, dispersé, broyé par des fabricants d'engrais chimique, tandis que ses os servent à décorer boutiques et façades de maisons. Au sens le plus littéral du terme, ce récit décrit bien lui aussi la dissociation, la dissolution d'une personnalité, mais il est trop beau et trop pur pour être réduit à des concepts directement assimilables. Comme certaines nouvelles de Kafka ou de Buzzati, Le géant noyé vaut par sa compacité obscure, son splendide isolement minéral au milieu d'une littérature vouée au fantasme et à la désagrégation. Après tant de nouvelles (souvent fort bonnes, mais là n'est pas la question) où le décryptage nous était soufflé par l'auteur, il est apaisant et démystifiant de terminer la relation de cette anthologie par deux textes qui, échappent en fait à toute classification, ne témoignent que d'une rigueur littéraire hors pair. Apaisant parce que, partant de sujets morbides, Ballard a su les transmuter en récits forts et dignes, démystifiant parce que l'exhumation de nos peurs et de nos fantasmas secrets peut souvent déboucher sur un plat déballage (voir parfois Ellison), alors qu'ici la métamorphose témoigne d'une victoire réelle : maîtriser son écriture et son imagination, c'est aussi vaincre sa peur. Notes : 1. Qui peut d'ailleurs avoir encore bon pied bon œil : voir Simak et Asimov, entre autres... Jean-Patrick EBSTEIN Critique tirée de la rubrique « Diagonales » signée par Alain Dorémieux Alors là, je sais qu'il y a des petits copains qui vont m'attendre au tournant, d'un œil mi — acerbe mi- goguenard. J'espère ne pas les décevoir. Il y a plusieurs méthodes pour parler de soi en littérature quand on est à la fois des deux côtés de la barricade et qu'on est conduit à porter un jugement critique public sur son propre travail. On peut le faire en ayant l'air de s'excuser, avec une fausse modestie de circonstance. Ou bien à l'américaine, sans affectation de modestie mais aussi sans prétention. Ou encore en se mettant en avant de façon forcenée, mais seul un Harlan Ellison peut se le permettre sans tomber dans le ridicule. .Je croyais autrefois — à l'époque, notamment, où j'écrivais des nouvelles pour Fiction et où j'étais amené à présenter ma propre prose dans les textes d'introduction que je rédigeais couramment — que seule la première de ces méthodes était « digne du respect qu'on doit au lecteur ». Respect, mes fesses, dirait quelqu'un de grossier que je connais bien (ce salopard de S.A.B.). Le m'as-tu-vuisme générai qui se pratique dans les milieux de la chose imprimée (ceux de la science-fiction n'échappant pas à la règle) m'a depuis longtemps convaincu que l'effacement de soi vous condamne à être un martyr de la minorité silencieuse, et qu'on part perdant en ne se battant pas sur le même terrain que les professionnels de l'autosatisfaction. Cela dit, je n'irai pas jusqu'à faire du sadoulisme (néologisme : voir ce mot dans la prochaine édition du Dictionnaire des mots nouveaux). Je n'ai jamais été clamer sur tous les toits que mes anthologies chez Casterman étaient dignes de quelconques éloges, et j'ai toujours été reconnaissant envers ceux qui fort gentiment le disaient à ma place. Aujourd'hui, je me contenterai de signaler que ce deuxième tome des Espaces inhabitables (le premier était paru au printemps) est comme le premier uniquement consacré aux auteurs modernes, avec une beaucoup plus forte proportion de noms peu ou pas connus. On trouvera quand même ici trois Ballard, un de mes auteurs fétiches, ainsi qu'un Disch et un Spinrad. Le Disch — Le rivage d'Asie — est une grande chose superbe, un de ces textes majeurs qui font la joie du métier d'anthologiste (il ne figure pas dans le recueil Denoël). Le Spinrad — Les anges du cancer — n'est pas mal non plus. Des trois Ballard, Le géant noyé émerge pour moi comme un iceberg éclatant Il y a aussi de chouettes textes de gens qui ne sont pas des têtes d'affiche : Oasis de Pamela Sargent, par exemple, ou Le mur de Joséphine Saxton qui me laisse encore aujourd'hui un souvenir obsédant. Je regrette désormais l'inclusion de récits comme Maintenance de Charles Platt ou Fuite hors de Cité 5 de Barrington Bailey, qui m'avaient fait impression en les lisant mais qui, après coup, m'ont paru faiblir et détonner par rapport à l'ensemble. Au total, cette anthologie de dix-sept textes, volontairement disparate, me semble avec le recul un peu inégale, et j'aurais tendance à lui préférer Espaces inhabitables tome 1. Mais mon ami Jacques Chambon m'a écrit après l'avoir lue : « Je crois que j'aime mieux ce deuxième volet que le premier, malgré les quelques textes géniaux que celui-ci contenait. C'est plus varié, plus nouveau, plus défoncé finalement. » Alors, c'est peut-être lui qui a raison... Alain DORÉMIEUX |

| Dans la nooSFere : 87470 livres, 112478 photos de couvertures, 83909 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |