|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Nuit des halles

Claude SEIGNOLLE Illustration de Thomas Shotter BOYS PHÉBUS , coll. Libretto  n° 121 n° 121  Dépôt légal : novembre 2002, Achevé d'imprimer : octobre 2002 Réédition Recueil de nouvelles, 416 pages, catégorie / prix : 10,50 € ISBN : 2-85940-865-7 Format : 12,3 x 18,2 cm✅ Genre : Fantastique

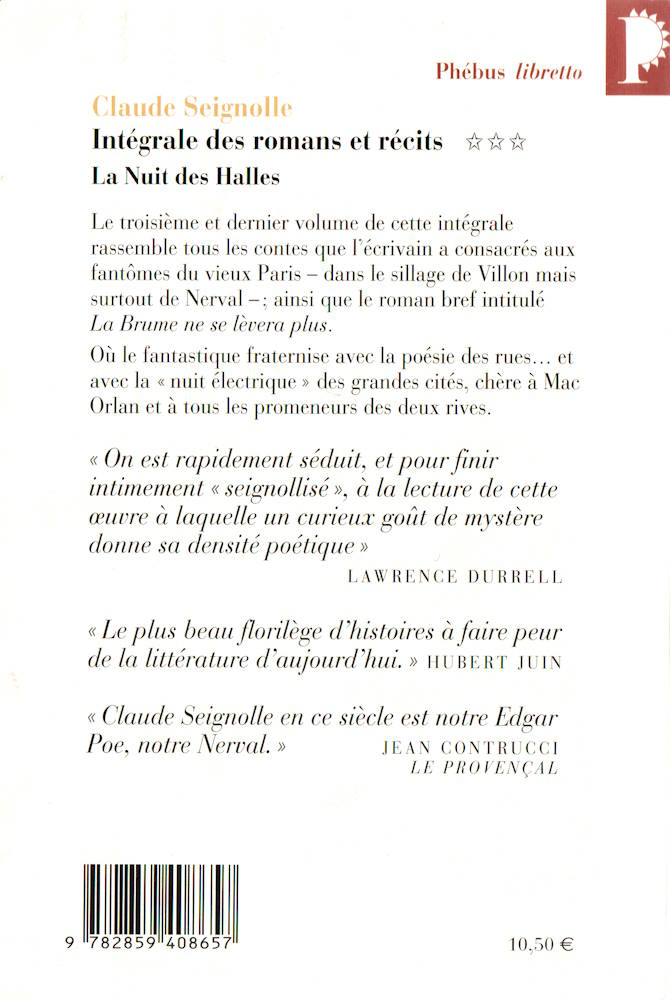

Quatrième de couverture

Le troisième et dernier volume de cette intégrale rassemble tous les contes que l'écrivain a consacrés aux fantômes du vieux Paris — dans le sillage de Villon mais surtout de Nerval — ; ainsi que le roman bref intitulé La Brume ne se lèvera plus.

Où le fantastique fraternise avec la poésie des rues... et avec la « nuit électrique » des grandes cités, chère à Mac Orlan et à tous les promeneurs des deux rives.

« On est rapidement séduit, et pour finir intimement « seignollisé », à la lecture de cette œuvre à laquelle un curieux goût de mystère donne sa densité poétique »

LAWRENCE DURRELL

« Le plus beau florilège d'histoires à faire peur de la littérature d'aujourd'hui. »

HUBERT JUIN

« Claude Seignolle en ce siècle est notre Edgar Poe, notre Nerval. »

JEAN CONTRUCCI

LE PROVENÇAL

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jean-Pierre SICRE, Note de l'éditeur, pages 9 à 13, préface 2 - Avant-propos, pages 17 à 22, préface 3 - Le Bahut noir, pages 23 à 92, roman 4 - Le Chapudor, pages 93 à 117, nouvelle 5 - L'Âme boîteuse, pages 118 à 135, extrait de nouvelle 6 - Delphine, pages 136 à 186, nouvelle 7 - Le Faucheur, pages 187 à 193, nouvelle 8 - Le Millième cierge, pages 194 à 213, nouvelle 9 - Un petit monstre à louer au quart d'heure, pages 214 à 220, nouvelle 10 - Et si c'était !…, pages 221 à 229, nouvelle 11 - Pauvre Sonia !, pages 230 à 239, nouvelle 12 - L'Exécution, pages 240 à 243, nouvelle 13 - La Mémoire du bois, pages 244 à 255, nouvelle 14 - Non, pas moi, pages 256 à 259, nouvelle 15 - Deux dents, pas plus…, pages 260 à 263, nouvelle 16 - Nuits, pages 264 à 278, recueil de nouvelles 17 - Le Numéro 141, pages 279 à 282, nouvelle 18 - Un Vieux Mélomane, pages 283 à 292, nouvelle 19 - L'Impossédable, pages 293 à 299, nouvelle 20 - Les Roses d'en haut, pages 300 à 306, nouvelle 21 - La Brume ne se lèvera plus, pages 317 à 405, roman Critiques des autres éditions ou de la série

Si Claude Seignolle est célèbre, c'est surtout en tant que praticien d'un fantastique qualifié de villageois, et que spécialiste des pratiques occultes. Beaucoup de ses contes, c'est vrai, puisent, dans le fond de superstitions du milieu paysan, où la survie du Malin est peut-être plus aisée qu'en ville Et des livres comme Le Diable dans la tradition populaire, qui recense ces croyances en domaine de Guyenne, ont pu le faire passer pour un ethnologue transposant en fiction des traditions accréditées, comme un adaptateur plutôt qu'un inventeur. Or, tout un pan de la création de Seignolle se démarque clairement de cette thématique, et tend à fonder un fantastique spécifiquement urbain. A cette veine se rattachent les quinze récits regroupés sous le titre générique de La Nuit des Halles. Chacune des intrigues s'organise autour du quartier parisien de l'Eglise Saint-Merri, de l'entrelacs de rues qui occupaient l'espace de l'actuel Centre Beaubourg. Un décor populaire, ou des maisons sans plus d'âge n'allaient pas, parfois, sans évoquer l'ambiance d'une Cour des Miracles. Ici intervient l'art magique de Seignolle : endormir notre méfiance en nous donnant des repères, en nous promenant dans des lieux reconnaissables, puis les transfigurer par l'irruption soudaine d'un démoniaque issu de la nuit des temps, immémorialement niché autour de ces Halles. Sans que, pour autant, la réalité de la ville en soit occultée. Au début des années 60, la plupart de ces récits avaient été publiés dans la fameuse collection fantastique des Editions Marabout, sous le titre d'Histoires maléfiques, agrémentés d'une préface où Jean Ray notait très justement qu'« en plein fantastique, Seignolle fait du document », et qu'« on se trouve soudain devant les faces réelles de la vie noire, qu'à tort ou à raison on veut infernales. » Ainsi, avec Seignolle, la ville acquiert en propre des pouvoirs mauvais, et est bien près de remplacer le Diable. Alain DARTEVELLE

Le fantastique de Seignolle a sa dimension propre. Comme le dit Hubert Juin, il s'agit d'un fantastique assumé et non pas imaginé. Poe, Lovecraft, Jean Ray sont des hommes seuls, ils créent les faits relatés, et le monde qu'ils révèlent est leur univers propre, surgi de leur esprit. Seignolle ne crée pas, il rassemble, trie, ordonne un fantastique rêvé par des générations paysannes nourries de sorcellerie campagnarde, ou encore né des villes et de leur passé. Rien de cosmique dans cet univers, rien qui crève ou bouleverse les cadres établis, mais un monde très réel, très réaliste, collé à la terre, faisant corps avec l'homme. Ce ne serait qu'une enquête folklorique, si Seignolle n'était avant tout un écrivain, dont l'écriture n'est point une et figée, mais s'adapte chaque fois au sujet traité. Ainsi la langue, le style, les images diffèrent selon les sujets, et les courts romans de La Malvenue ne se rédigent pas comme les contes citadins de La nuit des Halles. La Malvenue, Marie la Louve, Le Galoup, Le Diable en sabots, rassemblés sous la même couverture, sont quatre courts romans, paysans et fantastiques, où s'opère harmonieusement la fusion de ces deux éléments dissemblables : le réalisme et le fantastique. Langue, image, écriture, tout vient de la glèbe, restitue le pesant soleil d'août, l'espace dur de l'été, la terre sèche, la sueur des hommes. C'est une langue paysanne, où affleurent les archaïsmes, et qui fait corps avec son sujet, au point qu'on croit surprendre des récits de veillées, avertissant les auditeurs du danger de frayer avec les forces obscures. La Malvenue, c'est avant tout le destin d'une fille grisée par l'été et par le jeu des flammes, qui boute le feu alentour, charge un innocent, amène son amoureux à incendier la ferme paternelle. À première vue, rien qui dépasse un destin de fille perverse et pyromane. Mais il y a l'autre, la statue brisée qui dormait sous la terre et qui porte malheur ; il y a le trimardeur dont les apparitions répétées sont sans doute autre chose que des hallucinations. Et surtout il y a ce que l'on devine, ce que l'auteur suggère : la présence maléfique de celui qu'on ne nomme pas, mais qui, sans prodige, par le simple cheminement du mal dans les esprits, révèle sa présence de façon redoutable. Marie la Louve a reçu d'un meneur de loups le pouvoir de guérir les blessures, mais perdra ce don quand mourra le donateur. La fille en rit d'abord, puis un jour, cédant aux supplications, elle guérit un enfant. C'est alors le haro général, le pays dressé contre cette mauvaise, cette fille du diable, cette sorcière. La haine baveuse et basse se déchaîne, chacun la hait, la méprise, l'envie et la désire. Et Marie, repoussée par tous, reniée par Dieu, se veut servante de l'Autre et déchaîne autour d'elle des puissances mortelles. Dans ces deux romans, le fantastique est tout en suggestions, en silences, en courants sous-marins qui agitent les profondeurs des âmes. Au contraire, Le Galoup et Le Diable en sabots nous entraînent directement dans les terres maudites : soit qu'un fermier se change en loup et massacre de nuit les troupeaux ; soit que le diable se fixe dans un village, y exerce le métier de forgeron, et y brase et martèle les portes qui se fermeront sur de futurs assassins. Mais Seignolle n'est pas familier que du terroir solognot. À la suite de Nerval, il a découvert que les grandes villes sont terrain plus riche encore, avec ces strates déposées par les siècles, ces mille magies, mille connivences secrètes entre les gens et les choses, avec le grand secret enclos dans les pierres, monde qu'il faut se hâter d'explorer et de défricher, dont il faut recenser toutes les richesses, avant que la pioche des démolisseurs achève ce qu'a commencé l'instruction obligatoire, le nivellement des esprits, la destruction concertée de tout ce qui fut le passé. Aussi Paris, sous sa plume, se révèle aussi complexe, aussi fantastique que les plus lointaines campagnes, dans ces contes voués à la magie citadine. Par certains détails, La nuit rappelle ce livre, si envoûtant, de Jacques Yonnet : Enchantements sur Paris, où l'on esquisse les limites dévolues à ce diable citadin, dont l'autorité ne s'étend guère au-delà de l'enceinte de Philippe-Auguste. C'est là, dans ce périmètre où tout est redoutable, que Sonia, la pitoyable petite putain de quinze ans, s'embusque la nuit, choisît un client parmi les plus sanguins des Halles, puis s'en retourne dormir au Père-Lachaise. Chaque millième cierge allumé dans l'église St-Merri appartient au Diable, et la vie du suppliant dure autant que cette flamme brève. Le héros du conte de cette malédiction se fait une arme, et exerce une vengeance raffinée contre la femme qui jadis le ridiculisa. Il y a encore ce bourreau surgi des âges, ce faucheur qui se révèle la Mort. Et puis il y a Delphine, héroïne d'une histoire d'amour et de désillusion, qui ne peut que répéter des gestes accomplis cent ans plus tôt, pour tomber frappée par une balle tirée en 1800. Jean Ray y voyait « une dangereuse intrusion dans l'inconnu, une troublante polarisation… dont les plans d'incidence se situent dans un autre monde, peut-être hypergéotrique ». Et nous touchons là à un domaine où fantastique et SF se mêlent, comme ils le font dans Le Diable dans la tête, qui nous apprend que certaines nuits le plateau Beaubourg est hanté par le fantôme d'une rue oubliée. Le monde ainsi découvert ne paraîtra étrange qu'à ceux qui perdirent l'habitude de regarder, de marcher avec lenteur, cherchant à surprendre le secret des visages et des choses, devenant par là sensibles à bien des résonances semi-éteintes. Jacques VAN HERP Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Pauvre Sonia , 1975, Dominique Maillet (d'après le texte : Pauvre Sonia !) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |