|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

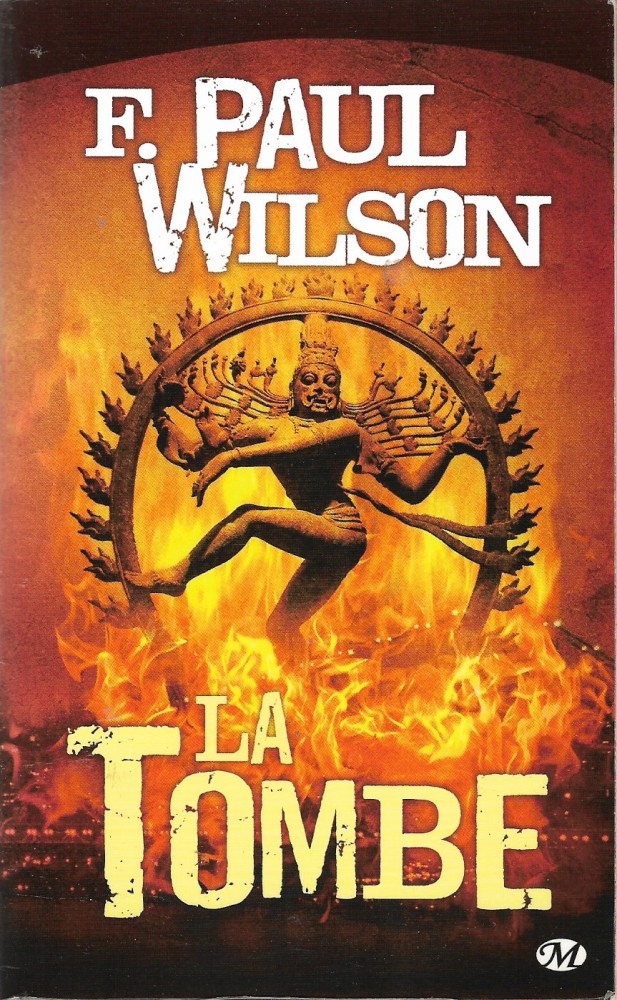

La Tombe

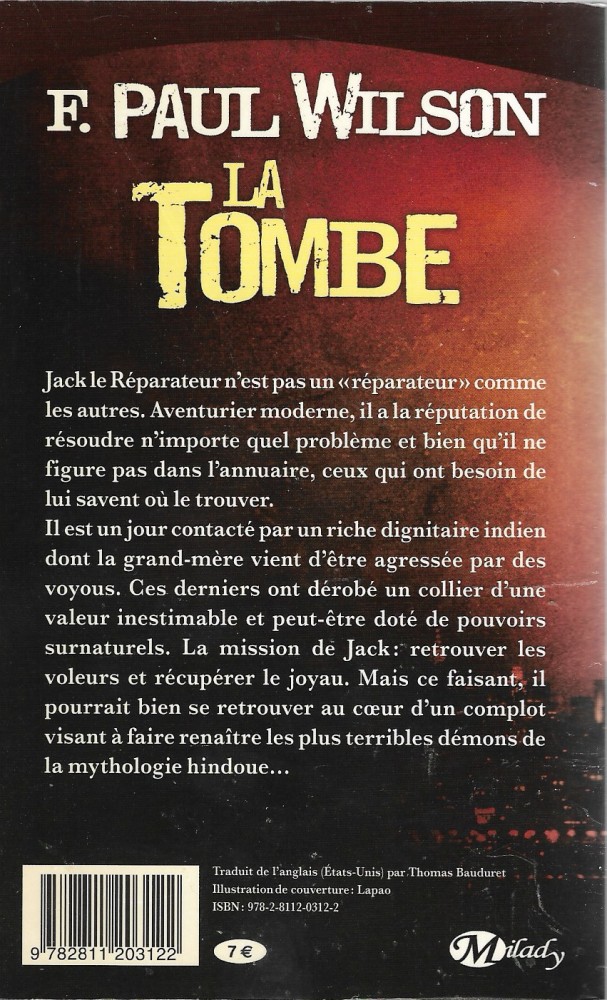

F. Paul WILSON Titre original : The Tomb, 1984 ISFDB Cycle : Repairman Jack vol. 1  Traduction de Thomas BAUDURET Illustration de LAPAO MILADY (Paris, France), coll. Horreur   Dépôt légal : avril 2010, Achevé d'imprimer : avril 2010 Roman, 476 pages, catégorie / prix : 7,00 € ISBN : 978-2-8112-0312-2 Format : 11,0 x 17,8 cm✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

Jack le Réparateur n'est pas un « réparateur » comme les autres. Aventurier moderne, il a la réputation de résoudre n'importe quel problème et bien qu'il ne figure pas dans l'annuaire, ceux qui ont besoin de lui savent où le trouver.

Il est un jour contacté par un riche dignitaire indien dont la grand-mère vient d'être agressée par des voyous. Ces derniers ont dérobé un collier d'une valeur inestimable et peut-être doté de pouvoirs surnaturels. La mission de Jack : retrouver les voleurs et récupérer le joyau. Mais ce faisant, il pourrait bien se retrouver au coeur d'un complot visant à faire renaître les plus terribles démons de la mythologie hindoue...

Critiques des autres éditions ou de la série

A une époque où l'on se plaint constamment de ne plus avoir d'inédits en poche, ou si peu, voilà que les éditions Fleuve Noir nous proposent ce pavé de F. Paul Wilson, auteur du réjouissant bien que grotesque La Forteresse noire, réédité il y a peu dans la même collection. La Tombe (premier volume d'une série mettant en scène l'aventurier new-yorkais Jack le Réparateur) est tout aussi réjouissant que La Forteresse noire et, en fin de compte, beaucoup moins grotesque. Ce roman mettant en scène des démons du Panthéon indien, les Rakoshi, et le culte de Kali, nous propose de découvrir le quotidien de Jack, un homme ambigu, un justicier aux multiples identités qui a construit sa vie sur deux événements fondateurs : la mort injuste de sa mère (vue en flash-back, pages 274 à 276) et un problème de voisinage qui n'a pas tardé à devenir sa première mission rémunérée. Sans doute à cause de son intrigue classique (une histoire de vengeance et de malédiction courant sur deux siècles), ce roman repose principalement sur de solides personnages : Kusum, l'hindou manchot aux idéaux injustifiables ; Kolabati, sa sœur, qui se fera un plaisir de kama-sutratiser Jack ; Gia, l'ancienne compagne de notre cher réparateur-justicier. Bien que son roman soit par moments trop long et farci de détails inutiles, Wilson livre, et c'est assez exceptionnel dans le cadre d'une série B, deux portraits de femme réussis. Kolabati est sexuée et sexuelle comme une héroïne de Clive Barker, mais sa sexualité, pourtant tourmentée, ne devient à aucun moment un outil (il y a en fin de compte beaucoup de sincérité dans le tourment) ; Gia Westphalen, quant à elle, se dresse et s'accomplit dans son rôle de mère trahie, humiliée par son mari. La première accepte l'ambiguïté de Jack, son goût pour la violence ; la seconde ne peut s'y résoudre, sans doute par amour et respect. Voilà donc un bon livre, fort bien traduit, mais à réserver en priorité aux amateurs d'aventures « à la Indiana Jones ». CID VICIOUS |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |