|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Traité des mannequins

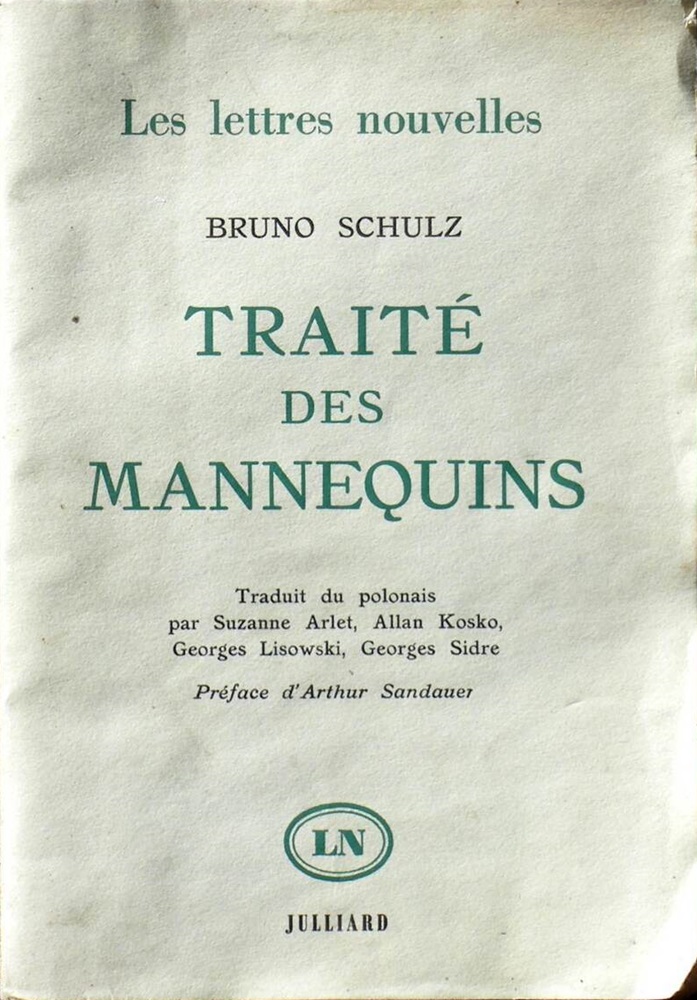

Bruno SCHULZ Traduction de Suzanne ARLET & Allan KOSKO & Georges LISOWSKI & Georges SIDRE JULLIARD (Paris, France), coll. Les Lettres nouvelles n° 15  Dépôt légal : 1961 Première édition Recueil de nouvelles, 244 pages, catégorie / prix : 9,90 NF ISBN : néant Format : nd❌ Genre : Imaginaire Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

On vient seulement de traduire en français une partie de l'œuvre insolite d'un écrivain polonais, Bruno Schulz, qui disparut en 1942, assassiné d'une balle dans la nuque par un S.S. Les rapports entre cette œuvre et celle de Kafka sont à première vue évidents : même importance du père, même masochisme de l'auteur, même pensée profondément marquée par le judaïsme, même aperception insolite du quotidien. Mais ils n'entament en rien l'originalité de l'écrivain polonais, dont l'œuvre apparaît, par sa brièveté et l'éclat de son fantastique, comme l'étrange fragment d'une fresque ensevelie. Le « Traité des mannequins » comporte seize nouvelles à la fois insolites et autobiographiques. Schulz recrée des fragments d'univers autonomes à partir de la réalité, au lieu de la servir et de la décrire. Il s'explique sur sa méthode dans la nouvelle précisément intitulée « Traité des mannequins » et qui contient une sorte d'art poétique. Les nouvelles forment entre elles une continuité, sans raconter pour autant une histoire. Elles sont en fait perpétuelle négation de l'événement et de l'anecdote qui emprisonnerait le conteur. On connaît dans la littérature récente d'autres exemples d'une telle démarche que l'« art poétique » de Schulz vient éclairer d'un jour neuf. Le style des récits est riche, baroque, lyrique, chargé de symboles, de fioritures et d'images qui contrastent certes avec la précision trop sobre, clinique, la monotonie volontaire du rythme kalfkaien. L'argument est toujours fantastique. L'intérêt de l'auteur se partage entre deux personnages : le père et la ville. Ce père se hausse aux dimensions d'un dieu perpétuellement déchu et la ville prend des allures d'univers. Il faudrait analyser de manière complète le monde de symboles fuyants, cachés, que recèle l'œuvre de Schulz. Arthur Sandauer s'y est essayé dans une remarquable préface. Il y a là matière à une profonde étude psychanalytique, qui seule pourrait espérer cerner l'être de l'écrivain au travers des détours complexes de ses rêves. Car tous les archétypes présents apparaissent ici sous une double forme, celle de la dérision et celle du masque. Ce père et les êtres déshumanisés qui l'environnent – êtres-objets, véritables, golems –, la ville aux rues innombrables où déjà dans l'impasse des Crocodiles, sous l'enseigne du modernisme, se loge la dent dévoratrice du Temps, sont des faux semblants qui cachent à peine une réalité transcendante : celle d'un dieu sourd et celle d'un univers infini et incompréhensible. Je pensais en lisant Schulz à l'arrière-plan de la construction lovecraftienne et aussi au firmament sous lequel se déroule le film de Resnais, « L'année dernière à Marienbad ». Derrière les actes des hommes, plats, sans épaisseur, se profile une profondeur sans humanité, celle de très anciennes religions. Schulz et les siens répondent à l'anathème de Nietztsche : Dieu est aliéné. L'homme aussi du reste. Or cette superposition de deux natures – ce fait du masque – est un des traits caractéristiques de la littérature fantastique moderne. Plus le fantastique évolue, plus, semble-t-il, grandit le divorce entre la surnature métaphysique qu'il implique et la nature perceptible où il s'enracine. Dans le « Traité des mannequins », la distance est devenue telle que les derniers liens vont se rompre, que le masque va laisser apparaître le visage nu. Mais de ce fait, la nature elle-même perd toute signification : le masque n'a de sens que par le visage qu'il cache. Les clés du comportement du père, les raisons de son extravagance, sont désormais inaccessibles. Ainsi semble-t-il aliéné et, plus encore, sacré. De même l'espace et le temps perdent de leur cohérence. Il y a, dans la ville de Schulz, des « ruelles ténébreuses », des antres qui n'existent qu'à certaines heures, des fiacres ensorcelés, des événements qui se déploient soudain dans l'espace, à la perpendiculaire du temps. C'est une chose singulière que de retrouver ici une atmosphère à la Jean Ray. Les personnages à la fois frénétiques et déshumanisés, perpétuellement menacés de disparition par rétrécissement progressif, se projettent par éclairs sur un fond stellaire avec la majesté terrifiante des dieux secrets de « Malpertuis ». La transposition des relations familiales, du monde quotidien sur un mode onirique préfigure Sternberg, qui n'a pu toutefois à ma connaissance lire l'écrivain polonais. Et enfin, la dislocation systématique de la logique et le choix de la possibilité la moins probable évoque le Borges cabalistique. Ce n'est pas que je veuille à tonte force situer Schulz dans les horizons disparates de la littérature insolite. Mais c'est que ces œuvres, comparées les unes aux autres, entrent en quelque sorte en résonance. Comme s'il n'existait derrière tous ces écrivains qu'une seule pensée, exprimant de manière fragmentaire un aperçu étrangement pervers – pour notre civilisation – de la réalité. Le plus haut fantastique est peut-être le dernier refuge de l'ésotérisme. On peut considérer Schulz comme un témoin, soit d'une survivance, soit d'une résurrection – au sein même de notre culture – d'une civilisation splendidement étrangère. Voilà une considération qui devrait inciter les amateurs de science-fiction à lire Schulz au second degré en quelque sorte, comme la production d'une pensée non-A. Ces œuvres que je réunirais dans une bibliothèque mythique ont en particulier un trait commun : leur caractère fragmentaire. Il est aisé de l'expliquer dans chaque cas par l'accident Ainsi Schulz n'est-il pas mort trop tôt, venant juste d'entreprendre une œuvre qu'il aurait menée à l'achèvement sans l'intervention d'un lingot de plomb impie ? Je crois plutôt qu'il s'agit d'un trait plus fondamental. Cette fragmentarité, qui fait ressembler ces nouvelles à des pics noirs émergeant d'un océan profond, ne résulte ni de la paresse ni de l'incapacité de l'auteur, mais d'une reconnaissance assumée de l'imperfection de l'homme. Alors que l'artiste classique croit en l'œuvre achevée, circulaire, on serait tenté d'écrire bouclée, Schulz sait et affirme que l'homme n'est qu'un démiurge inférieur, créateur de mannequins incomplets et mannequin lui-même, incapable de traduire des facettes du réel autrement qu'en trahissant la totalité. Parce que la totalité est du ressort d'un dieu unique, ignoré ou refusé, et que l'homme n'est qu'un golem ne pouvant percevoir la totalité que dans le discontinu, le dérisoire, l'actuel, et l'exprimer que par le mensonge. Il y a une connexité inéluctable qui aligne dans le temps Kafka, Schulz et les lieux de la mort systématique, et qui culmine pour l'heure en Beckett. Ces plumes tremblent comme d'étranges boussoles aux aiguilles affolées par les pôles de la solitude et du désespoir. Ces lignes de destin, qui embrochent des vies et des œuvres, des guerres et de l'histoire, passent au-dessus ou au-dessous de notre conscience. On les entend vibrer parfois dans les enseignements du docteur Jung. Mais rarement elles ont chanté aussi fort que dans ce « Traité des mannequins », et c'est pourquoi il faut lire Schulz. Avec son odeur de passé et sa prolifération très XIXe, il contient peut-être en germe le côté sombrement burlesque de notre avenir. Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |