|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

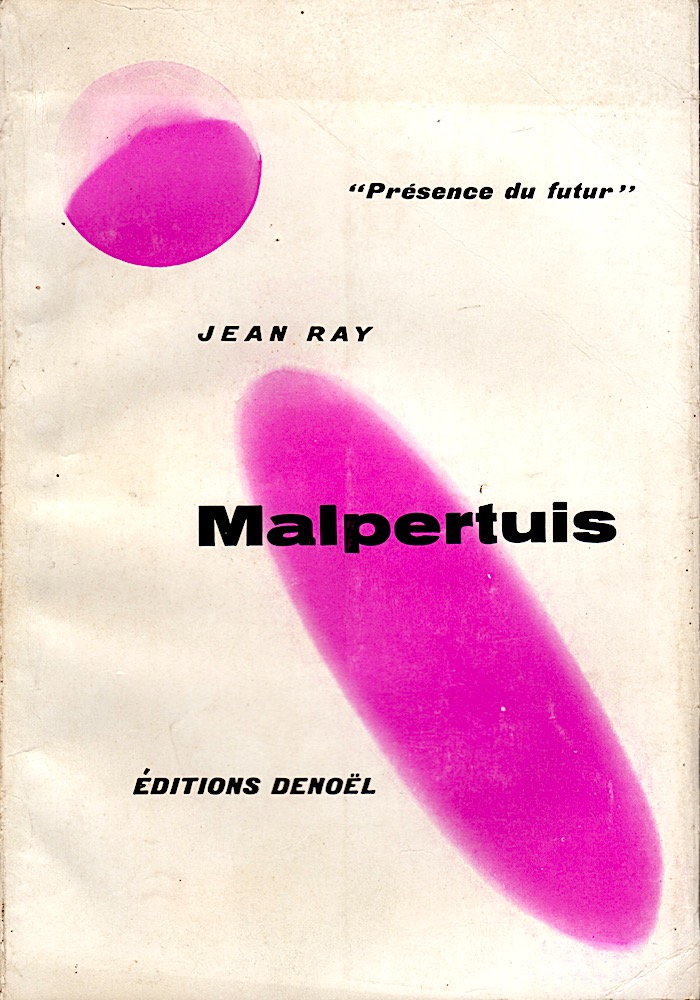

Malpertuis

Jean RAY Première parution : Bruxelles, Belgique : Les Auteurs Associés, 1943 DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 7 n° 7  Dépôt légal : 2ème trimestre 1955, Achevé d'imprimer : mars 1955 Réédition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 450 F ISBN : néant Format : 14,3 x 20,6 cm✅ Genre : Fantastique

Autres éditions

ALMA, 2017 Les AUTEURS ASSOCIÉS, 1943 Sous le titre Malpertuis : Histoire d'une maison fantastique Les IMPRESSIONS NOUVELLES, 2020 Sous le titre Malpertuis J'AI LU, 1984, 1985, 1988, 1992 LABOR, 2000, 2006 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE, 1978 LUC PIRE, 2009 MARABOUT - GÉRARD, 1962, 1971, 1976 in Œuvres choisies, RENAISSANCE DU LIVRE (La), 2001 in Oeuvres complètes / 3, Robert LAFFONT, 1964 UGE (Union Générale d'Éditions) - 10/18, 2023

Quatrième de couverture

[texte du rabat de couverture] Tous les amateurs de littérature fantastique se réjouissent de voir enfin le nom, illustre dans le monde entier et presque inconnu en France, de Jean Ray inscrit au catalogue de Présence du futur. Jeune marin il a bourlingué sur tous les océans ; au temps de la prohibition, il fut un des pirates de l'avenue du rhum. Ami de J. H. Rosny, de S. A. Steeman, de H. H. Ewers, de Blaise Cendrars et de Michel de Ghelderode, il a publié des contes et des romans dans les grands journaux belges et français mais aussi dans les revues allemandes et américaines, et ses Contes du Whisky ont été traduits en français en anglais, en allemand, en flamand, en italien et en japonais. En même temps, sous le nom de John Flanders, il est un des plus grands collaborateurs de la presse flamande destinée à la jeunesse. Malpertuis est un de ses plus beaux romans, un livre extraordinaire qui vous fera comprendre pourquoi, dans le monde entier, on place souvent Jean Ray au niveau d'Hoffmann ou d'Edgar Poe.

Critiques

Vis-à-vis de ce livre extraordinaire, il y a deux attitudes possibles : la perplexité ou l’admiration qui vous laisse bouche bée. Les lecteurs non « prédisposés » à s’abandonner à l’ivresse qu’il procure ne dépasseront pas le premier chapitre… ils le refermeront avec consternation et le fuiront avec la stupeur que vous inspirerait un animal d’une autre planète ! Avis par conséquent à ceux qui, même amateurs de fantastique, tiennent à voir conservée dans les conséquences d’un postulat une certaine part de rigueur logique – mais pourquoi le fantastique aurait-il à se soucier de logique ? Celui de « Malpertuis » échappe aux mesures, prolifère avec une exubérance de jungle vénéneuse, coupe tous les liens avec le réel, le monde diurne, la vérité concrète. Il vous plonge dans une nuit peuplée de monstres inédits, où toutes les terreurs peuvent arriver, où l’impossible est possible, où le cauchemar vous guette à chaque détour comme les apparitions dans les « trains-fantômes » des foires. C’est hallucinant, irrespirable ; on en émerge comme d’une plongée dans un bain de soufre… Bref, c’est magnifique. Il n’y a que Lovecraft qui vous donne pareille sensation de démesure, qui vous communique à ce point le vertige. Il est significatif à ce propos que ce soit la collection « Présence du Futur » qui, après nous avoir révélé le grand auteur américain, « lance » enfin Jean Ray dans notre pays où il était scandaleusement ignoré, sinon de quelques amateurs. Le courage paie encore ! Les lecteurs de « Fiction », eux, auront pu le découvrir en « avant-première », grâce à « La ruelle ténébreuse » ; et ils trouveront dans le présent numéro une autre de ses histoires les plus célèbres (*). On a souvent dit que le genre fantastique n’était viable que sous forme de nouvelle ; on pouvait le croire une fois de plus, à voir Jean Ray porter à un tel degré de perfection cette formule qui est sa préférée. Mais « Malpertuis », que nous n’avions pas lu (bien que l’édition belge date de plus de dix ans), apporte la preuve du contraire. Ce roman fantastique est une de ses réussites les plus étonnantes, ce qui n’est pas peu dire. L’ouvrage porte en sous-titre : « Histoire d’une maison fantastique ». Discrète allusion à la cascade de phénomènes qui déferlent d’un chapitre à l’autre sur un rythme percutant ! Malpertuis est plus qu’une maison hantée ; c’est le lieu géométrique où convergent toutes les forces maléfiques issues d’un autre plan. L’auteur parle quelque part d’un « pli dans l’espace expliquant la juxtaposition de deux mondes d’essence différente, dont Malpertuis serait un abominable lieu de contact ». On reconnaît là une de ses données familières, déjà suggérée dans « La ruelle ténébreuse ». La nature de ce « second monde » nous est précisée dans les derniers chapitres. Ces explications laisseront peut-être certains lecteurs réticents. Pour nous, elles ont une simplicité dans l’évidence qui est un trait de génie. Elles referment le cercle, elles bouclent la boucle ; et pourquoi ne seraient-elles pas admissibles, dès le moment qu’on a pris le parti de tout admettre (il le faut bien !) ? Si les divers recoupements proposés aboutissent enfin à faire jaillir une lumière, on pourra quand même faire un léger reproche à l’auteur : à propos de l’obscurité un peu hermétique du début. Tout le roman est d’ailleurs présenté comme un assemblage de plusieurs manuscrits en apparence étrangers les uns aux autres, mais dont les données s’entrecroisent (toujours comme dans « La ruelle »). Au lecteur d’avoir la tête assez solide et la résolution assez ferme pour s’aventurer dans ces méandres. Bien vite, d’ailleurs, il n’aura plus le temps de réfléchir ; il sera emporté dans le maelstrom des épouvantes qui se déchaînent sur la sinistre maison de Malpertuis – et là, on est trop passionné pour se donner seulement la peine d’essayer de comprendre ! Quant aux explications finales déjà mentionnées, elles ont le mérite de résoudre les énigmes presque comme dans un roman policier… tout en nous faisant basculer dans un fantastique à l’échelle cosmique (mais sans rapports avec celui de Lovecraft). À le considérer de plus haut, le roman apparaît comme une synthèse de l’œuvre de Jean Ray, un « concentré » de son univers. Jamais son imagination n’a été plus fulgurante, ni le climat créé par elle plus saisissant. Ce climat, dont l’irréalité sue l’inquiétude et vous prend à la gorge, il fallait tout le talent de l’auteur pour nous imposer sa présence avec tant de force. Il faut lire les évocations du hideux Malpertuis, de ses spirales d’escalier, de ses labyrinthes de couloirs, de son jardin pareil à un puits… Dans ce décor parfaitement impensable – au sens littéral – se meuvent des personnages aussi insolites que les silhouettes qui, dans les dessins de Gustave Doré, semblent partir à l’assaut d’un burg géant sous la lune. Ils sont incompréhensibles, mais fascinants ; leurs faits et gestes semblent être autant de symboles ordonnés en une figure dont la clé ne se dévoile que par bribes. On se sent comme entré par erreur dans un rêve qui ne vous concerne pas et obligé de le vivre. Quant au style, on n’en finirait pas de louer ses ressources suggestives. Ce monde irrationnel ne nous est rendu parfaitement acceptable que grâce à une langue qui s’y adapte comme par mimétisme et nous en restitue l’envoûtement. Cette langue ruisselle, étincelle, charrie des pépites ; les phrases y éclatent comme des bourgeons sous trop de sève. Il est difficile d’en dire davantage, car un tel livre ne se raconte pas. Du moins espérons-nous avoir fait sentir quelle place exceptionnelle il occupe, à une hauteur illimitée au-dessus du niveau standard des collections dites « d’épouvante » ! Au firmament du fantastique, il brille comme un météore. (*) Rappelons également que deux autres récits de Jean Ray ont été antérieurement publiés dans « Mystère-Magazine » : « La Main de Goetz von Berlichingen » (n°41), en juin 1951 ; et « Le dernier voyageur » (n°57), en octobre 1962. (N.D.L.R.) Alain DORÉMIEUX Critiques des autres éditions ou de la série

« Ce roman a été composé au fil des années, dix ou douze ans peut-être, au fil des nuits et des voyages, par toute la terre. J'écrivais, jetais, brûlais, puis les ciseaux et le pot de colle entraient en jeu sur les survivants. C'est un vrai costume d'arlequin, car je suis incapable de donner un premier jet. » Le cadre est venu d'abord, comme toujours chez moi. Malpertuis est une grande, vieille, sinistre maison de la paroisse Saint-Jacques, à Gand, et à côté d'elle, rue du Vieux-Chantier, une boutique de couleurs et vernis, tout à fait curieuse, tenue par un bonhomme tout aussi curieux, surnommé la Chèvre. Les autres cadres se situent un peu partout, les uns dans le vieux Gand, pas mal dans le Hanovre, à Hambourg et Hildesheim. L'abbaye est celle d'Averbode, en Campine. » Nancy est ma sœur, une jolie fille qui se foutait du tiers comme du quart. Élodie, c'est la servante qui m'a élevé, me rossant trois ou quatre fois par jour, et que j'aimais bien. Les Euménides sont trois vieilles demoiselles, dont la plus jeune n'était pas mal du tout, qui tenaient une petite confiserie. Elles devenaient terrifiantes quand les gamins venaient les ennuyer. On les appelait les Choutz. Philarète, ou plutôt Philariaan de son vrai nom, était un taxidermiste habitant près du Ham, au milieu d'une sorte de jachère, une épouvantable maison en bois. » Puis j'ai rassemblé tous ces éléments, épars dans l'espace et le temps, dans « Malpertuis », et pour les faire revivre j'ai fait appel au fantastique. Les Barbusquins sont une invention d'Élodie pour nous faire peur, mais je ne sais trop s'ils n'ont pas réellement existé. L'abbé Doucedamme, je le vois très bien, il n'avait rien d'un prêtre maudit, c'était un vieux petit conventuel, gourmand et amusant. » Voilà les éléments de « Malpertuis ». Je n'ai pas d'imagination, quoi qu'on en dise. Si mon imagination n'est pas sollicitée par un fait, je reste impuissant. »

Ainsi, à l'en croire, Jean Ray n'a pas d'imagination. Et « Malpertuis » s'ouvre dès les premières pages sur cette étonnante vision d'Anacharsis : « …Il vit des formes flotter sur les chaperons du rocher. Elles avaient de repoussantes attitudes humaines et étaient, pour la plupart, géantes au-dessus de toute comparaison. » …Immobiles toutes, elles fixaient le ciel tourmenté, figées en un horrible désespoir. » Des cadavres, dit-il en un sanglot, des cadavres grands comme des montagnes ! » Et, avec terreur, il détourna ses regards de l'une d'elles qui, malgré sa formidable immobilité, restait empreinte d'une majesté indescriptible. » Une autre ne flottait pas mais faisait corps avec le roc. Elle était tordue d'angoisse et d'inhumaine souffrance, son flanc béait comme une caverne et elle seule paraissait avoir gardé d'affreux frissons de vie et de mouvements. »

Cette vision, où tournait le souvenir d'anciennes théogonies, ne doit rien au réel. Sans doute l'imagination de Jean Ray use de ses souvenirs, mais à la manière d'un tremplin. Elle ne se meut que plus à l'aise dans un univers qui est bien le sien, où les entités inconcevables sorties des gouffres obscurs ne sont qu'une facette complémentaire de la réalité, « car tout finit par être vrai ». Mais l'homme dans un tel univers n'est pas un être peureux ou écrasé. Il peut affronter les forces inconnues qui l'entourent, les contempler d'un œil calme ; la peur qui étreint ses entrailles ne gagne pas son cerveau car il est l'égal de tout ce qui l'entoure. Si l'homme est vaincu, ce n'est pas par impuissance naturelle, mais faute d'avoir compris, parce que la tension de son esprit s'est relâchée, parce qu'il n'ose pas utiliser ce qu'il sait. Malpertuis est une part de cet univers, et la plus importante. « Avec ses énormes loges en balcon, ses perrons flanqués de massives rampes de pierre, ses tourelles crucifères, ses fenêtres géminées à croisillons, ses sculptures grimaçantes de guivres et de tarasques, ses portes cloutées », elle est un lieu géométrique où s'agitent, belles ou pitoyables, des ombres humaines captives : Jacques Grandsire, sa sœur Nancy, Euryale sa cousine, Élodie la bonne qui l'a élevé, les sœurs Cormélon, et une poignée d'épaves, de grotesques, Eisengott, le seul qui échappe aux maléfices, et Lampernisse, pitoyable et ridicule fantoche, perdu à la lisière de deux mondes, ayant gardé la semi-conscience de son destin. Drame collectif et drames individuels se nouent et se tendent sous l'emprise de Malpertuis. Elle est plus qu'un cadre, plus qu'un point de tangence entre deux mondes. Ce décor impensable est un acteur du drame, un personnage en soi, peut-être animé par la volonté du mystérieux oncle Cassave, mort en murmurant : « Mon cœur dans Malpertuis… pierre dans les pierres…» La maison enferme les personnages, les accable de sa puissance obscure. Elle semble se déformer de jour en jour, s'étirer chaque nuit, compliquant le dessin des escaliers interminables, multipliant les chambres vastes comme des chapelles, les souterrains, les longs greniers déserts emplis de vies furtives, les corridors de longueur démesurée, où Lampernisse mène un dérisoire combat contre celle-qui-éteint-les-lampes, l'ombre sortie du mur pour écraser les flammes. Dès le jour où Malpertuis s'est refermée sur eux, les personnages « animés par la fièvre et la hâte des moutons qui se culbutent aux portes des abattoirs » ne peuvent s'évader de ce cadre étouffant. S'ils fuient, Malpertuis les pourchasse, projette sa malédiction jusqu'aux confins de La terre. Le cauchemar s'éveille ; jour après jour il enlace Jacques Grandsire d'une étreinte silencieuse, fait surgir les monstres et disparaître les vivants, pour le jeter dans le cauchemar de cette nuit de Noël, avec ces statues de pierre et ces bouches crachant des flammes, reculant soudain devant l'irruption victorieuse des Barbusquins fantômes. Mais ce cauchemar n'est pas régi par la déraison ou l'absurdité ; une logique implacable et froide le gouverne. Jean Ray, qui l'a monté avec toute la diabolique astuce d'un roman policier, débrouille le labyrinthe, trie patiemment, assemble les fragments du miroir noir. Qui s'y penche contemple une réalité si formidable que l'esprit vacille : « Les dieux meurent… Quelque part dans l'Espace flottent des cadavres inouïs… Quelque part dans cet Espace, des agonies monstrueuses s'achèvent lentement au long des siècles et des millénaires… la charogne divine fondait aux quatre vents de l'espace… » L'effrayant mystère de la mort des dieux donne toute son ampleur cosmique au récit, car il trouve son écho dans bien d'autres œuvres de Jean Ray : « La vérité sur l'oncle Thimotheus », « L'aventure mexicaine » (John Flanders), « La résurrection de la gorgone » (Harry Dickson). La mort des dieux, traînant jour après jour les lambeaux d'une puissance rongée par le temps, pliant la nuque sous la verge de fer de Moïra, le Destin, dont la puissance leur est supérieure, obsède Jean Ray. Et « Malpertuis » résume tout l'univers de Jean Ray le voyant (Jean Ray le Mutant, disait de lui Ghelderode, qui projetait avant sa mort de lui consacrer un livre). Pourtant « Malpertuis » est un livre démembré, mutilé : « La première édition parut durant la guerre, j'ai dû laisser tomber une bonne centaine de pages, pour entrer dans le cadre imposé. Je les ai brûlées, je ne les regrette pas. C'était une grande parenthèse, en partie marine, qui trouvait son achèvement « Au Chinois Rusé », au bord de la mer, là où deux yeux pleurent éternellement dans une urne de verre. Outre cet épisode, le drame de Nancy a complètement disparu. Comme son frère elle avait du sang des dieux, reprenait son rang parmi les divinités. Elle paye son audace, comme le fit son amant Mathias Korok. » Si Jean Ray ne regrette pas ces pages, nous si, car cette version complétait le diptyque, contant le destin des deux enfants Grandsire, tous deux surhumains et l'ignorant, tous deux provoquant l'amour et le courroux des dieux. Mais « Malpertuis » est bien plus qu'un chef-d'œuvre du roman fantastique, sinon même le chef-d'œuvre du genre. Il n'est pas besoin de solliciter les textes pour y trouver cette leçon de courage qu'un critique signale dans toute l'œuvre de Jean Ray. Il est aussi une leçon de lucidité : « Les hommes ont fait les dieux. Ils se sont prosternés devant cette œuvre immense de leurs mains et de leur esprit, ils ont subi leur volonté, ils se sont soumis à leurs désirs comme à leurs ordres, mais les ont également voués à la mort. » Voilà pourquoi, à l'encontre des héros de Lovecraft, ceux de Jean Ray affrontent le surnaturel sans trembler, le contemplant d'un regard calme, même si leurs corps sont glacés de sueur. Ils savent que la force des fantômes naît de cette peur, et qu'il n'est rien dont l'homme ne soit le maître. Ils disent aussi que « les hommes ne sont pas nés du caprice ou de la volonté des dieux ; au contraire les dieux doivent leur existence à la croyance des hommes. Que cette foi s'éteigne et les dieux meurent. » Cela ne sera jamais assez entendu. Les hommes se croient libérés de « l'obscurantisme » qui souvent s'inclinent et adorent de nouveaux dieux créés de leurs mains, oubliant qu'un dieu n'est pas nécessairement une créature de pierre encensée sur un autel. Et il n'est que de regarder autour de nous… À propos enfin du style, que Dorémieux me pardonne si je lui emprunte ces lignes parues dans le numéro 18 de « Fiction » : « Quant au style, on n'en finirait pas de louer ses ressources suggestives. Ce monde ne nous est rendu parfaitement acceptable que grâce à une langue qui s'y adapte comme par mimétisme et nous en restitue l'envoûtement. Cette langue ruisselle, étincelle, charrie des pépites ; les phrases éclatent comme des bourgeons sous trop de sève. » Jacques VAN HERP

« Elle est là, avec ses énormes loges en balcons, ses perrons flanqués de massives rampes de pierre, ses tourelles crucifères, ses fenêtres géminées à croisillons, ses sculptures menaçantes de guivre et de tarasques, ses portes cloutées. Elle sue la morgue des grands qui l'habitent et le terreur de ceux qui la frôlent. La façade est un masque grave où l'on cherche en vain quelque sérénité. C'est un visage tordu de fièvre, d'angoisse et de colère, qui ne parvient pas à cacher ce qu'il y a d'abominable derrière lui. »

Dans la lignée de La chute de la maison Usher d’Edgar Allan Poe ou de La Maison aux sept pignons de Nathaniel Hawthorne, Jean Ray imagine une « tanière de l’angoisse » (selon l'expression d'Arnaud Huftier) habitée par de petits bourgeois dont l’existence se trouve menacée par des évènements terrifiants et imprévisibles. L’intrigue démarre par l’agonie de l’oncle Cassave, patriarche de la maison. Il lègue une immense fortune aux membres de sa famille (ou tout au moins à ce qui ressemble à une famille) à la seule et impérative condition que les survivants ne quittent jamais Malpertuis. Il y a là « Charles Dideloo, sa femme, tante Sylvie, et leur fille Euryale ; Mathias Krook, le commis du magasin de couleurs ; Nancy et Jean-Jacques Grandsire ; les trois sœurs Cormélon ; le cousin Philarète, taxidermiste de talent ; le Dr Sambucque ; le ménage Griboin, serviteurs du vieux Cassave, aidé de Tchiek ; le vieux Lampernisse, ancien propriétaire du magasin de couleurs ; et Eisengott ». A ces personnages s’ajoutent ceux de L’abbé Doucedame-le-Vieil, complice de Cassav et chef de l’expédition qui captura les Dieux grecs et enfin son descendant l’Abbé Doucedame-Le-Jeune, ami du jeune Grandsire et condamné à se transformer en loup-garou. Jean-Jacques Grandsire est le principal locuteur du récit, reconstitué à partir de plusieurs manuscrits. Promis à un destin funeste, il assiste spectateur impuissant à la disparition progressive des habitants de Malpertuis. Tour de force du livre, chaque péripétie devient intelligible aux yeux du lecteur à la fin du roman. Tout s’éclaire, si l’on peut dire dans ce paysage de ténèbres, et les Dieux se révèlent enfin sous leurs tristes oripeaux. Publié en 1943, Malpertuis et ses Dieux grecs réduits en esclavage par des Puissances Maléfiques métaphorise en quelque sorte l’agonie de la pensée rationnelle durant les sombres années d’avant-guerre et le conflit mondial qui suivit. C’est là toute sa force.

SOLEIL VERT (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Fantastique (liste parue en 2002) Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112066 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |