|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

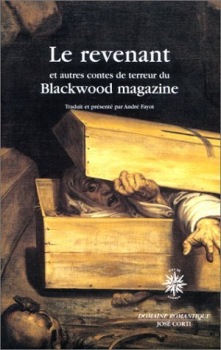

Le Revenant et autres contes de terreur du Blackwood magazine

ANTHOLOGIE Textes réunis par André FAYOT Traduction de André FAYOT José CORTI (Paris, France), coll. Domaine Romantique  Dépôt légal : 1999 Première édition Anthologie, 264 pages, catégorie / prix : 120 FF ISBN : 2-7143-0692-6 ❌

Critiques

Traduits et présentés par André Fayot, voici surgir, tels des revenants du purgatoire littéraire, des textes que l'on croyait enterrés à jamais. La préface situe bien le genre de magazine (écossais) qu'était le Blackwood, surtout connu jusqu'ici par la pochade d'Edgar Poe Comment écrire un article pour le Blackwood Magazine, avec Zénobie, l'adorable apprenti reporter. Les quatorze nouvelles sont signées de noms parfois célèbres comme Walter Scott ou James Hogg, mais la plupart des signataires m'étaient inconnus. Nous avons ici une sorte de panorama de la production de terreur entre 1817 et 1832. Nous sommes encore dans la période gothique, et le premier texte Brève relation d'une tradition suisse de 1817 est à ce titre une curiosité. Il se situe dans les Alpes suisses et il y est question de passion, de mort et de sublime, exactement comme dans Frankenstein que Mary Shelley est alors en train d'élaborer (1816-1818). Dans les deux textes, les mêmes éléments, mis à part le fait que ce récit semble une parodie de mauvais goût des outrances de Frankenstein. D'autres textes, comme L'enterré vivant, renvoient expressément à Poe, avec l'espèce de caméra subjective qui donne à voir la sépulture depuis la place du mort. Le malheureux subit, comme la créature de Shelley, une décharge galvanique et se réveille sous le bistouri — dans un amphithéâtre de carabins. En somme, nous avons ici un inventaire des situations extrêmes qui, pour les lecteurs du XIXe siècle, renvoyaient à la terreur. Ce sont des histoires de type L'auberge rouge avec Le trou de la mort, de torture et d'écrasement avec Le linceul de fer — récit qui a dû inspirer Poe pour Le puits et le pendule, de fantômes avec La fiancée mystérieuse, d'adultère sordide et de mort dans Le fanal. On trouve même une ébauche à la manière du Portrait de Dorian Gray avec Un homme du monde, ainsi que du mélo à plein tonneau avec Le bourreau. Une nouvelle paraît sortir du lot, et garder encore une marque du soupçon de terreur qu'elle a pu produire dans le temps. Il s'agit de Une nuit dans les catacombes où le rapport à la peur est extrêmement bien montré, avec cette originale idée qu'au-delà de la terreur, le personnage retrouve une sorte d'indifférence, de sérénité. Comme si la confrontation avec la réalité sans fard de la mort — les squelettes encombrants — évacuait la question métaphysique pour ne laisser que la présence des évidences. Et parmi elles le fait qu'en effet il mourra, comme ont été vivants les débris qu'il affronte dans la nuit, à tâtons. Voilà un beau recueil, qui peut se lire au premier degré comme un ensemble de contes de terreur, au second degré comme une rencontre avec ce qui a nourri l'imaginaire d'auteurs tels Poe ou Wilde. Les deux lectures se valent, et même se complètent. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |