|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Profil du futur

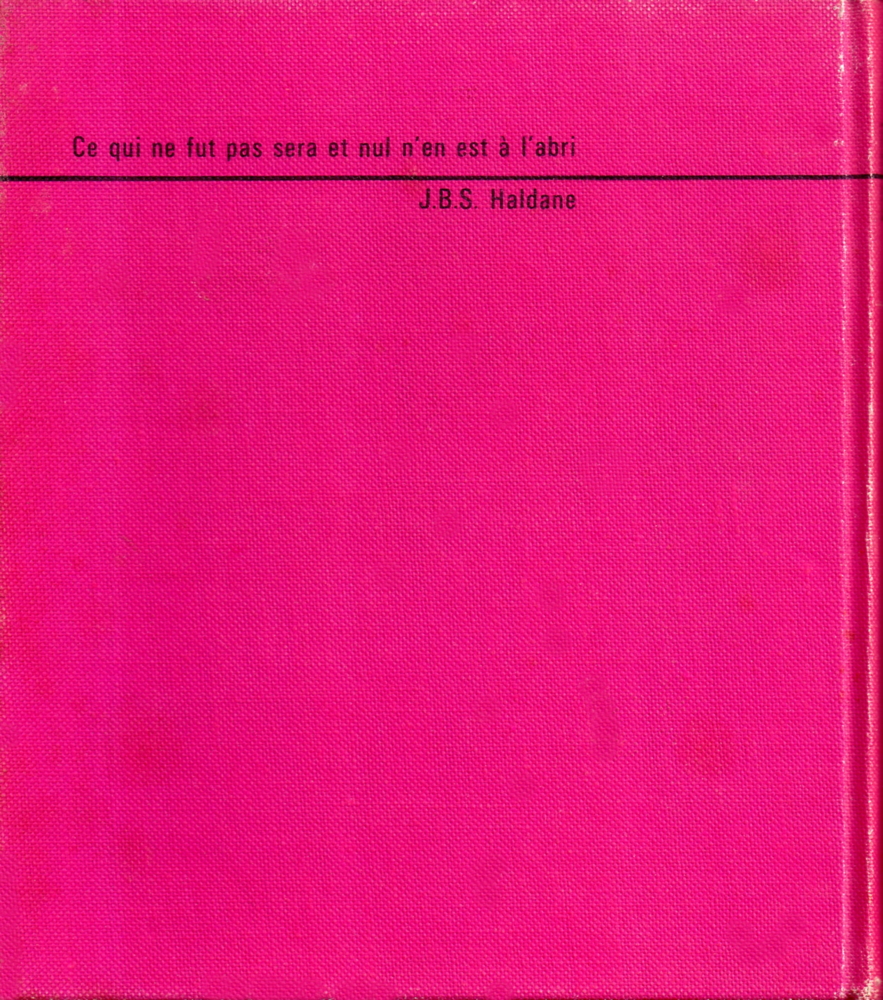

Arthur C. CLARKE Titre original : Profiles of the future: An Inquiry into the Limits of the Possible , 1962 Première parution : New York, États-Unis : Harper & Row, 1962 ISFDB Traduction de Geneviève DORMANN RETZ (Paris, France), coll. L'Encyclopédie Planète  Date de parution : mars 1964 Première édition Recueil d'articles, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 16,0 x 18,3 cm✅ Genre : Science-Fiction Recueil des articles parus à l'origine dans Playboy.

Quatrième de couverture

Ce qui ne fut pas sera et nul n'en est à l'abri J. B. S. Haldane

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Henri PRAT, L'Explosion de l'humanité, pages 16 à 32, préface

Critiques

Au cours de sa longue carrière, Arthur C. Clarke aura publié bon nombre d’essais et de recueils d’articles, une bonne part demeurant inédite en français. Faisant partie des rares à avoir bénéficié d’une traduction sous nos latitudes, Profil du futur est sûrement le plus connu, car formulant deux des « lois de Clarke » – les bonnes choses allant par trois, notre auteur en rajoutera une dernière plus tard. Cet essai compile une série d’articles, à l’origine publiés dans Playboy – on ne peut qu’espérer que les lecteurs anglophones de la revue auront autant appris sur l’anatomie féminine que la science. Sous nos latitudes, Profil du futur est paru au sein de « L’Encyclopédie Planète », une émanation de la revue Planète fondée par Jacques Bergier et Louis Pauwels suite au succès de leur Matin des magiciens. Clarke aborde ici toute une variété de thèmes allant de l’astrophysique aux techniques, dressant un état des lieux de la science et de ses perspectives. Sacrifiant rarement au sensationnalisme (à l’inverse du plus tardif essai 20 juillet 2019), ce Profil… reste d’une lecture des plus enthousiasmantes, en particulier dans le vertige que l’ouvrage est à même de susciter – on comprend son influence sur un écrivain comme Stephen Baxter. De fait, soixante ans après publication, bon nombre de chapitres gardent leur acuité : l’éloge de la science-fiction, de la science et des arts, le problème de la distance dès lors qu’il est question de voyage dans l’espace, l’épuisement des ressources naturelles… D’autres chapitres se font reflets des angoisses de l’époque : la surpopulation ou les disettes invitent à des réflexions sur le rapetissement des humains ou les réplicateurs de matière. Faisant preuve d’un humour discret, la plume de Clarke n’est ici jamais péremptoire et l’optimisme scientiste de l’auteur garde toujours une certaine lucidité. On pourra regretter les envahissantes annotations des éditeurs, venant complémenter plus ou moins à propos les articles. Si Profil du futur est épuisé depuis belle lurette, on le trouve d’occasion sans trop de difficultés. En dépit de l’âge du livre, les lecteurs curieux de découvrir plus avant la pensée de l’un des auteurs majeurs de la SF auraient tort de s’en priver. Erwann PERCHOC Personne ne peut se vanter d'avoir contemplé le visage de l'avenir, mais beaucoup s'efforcent d'en prévoir certains traits. Et peu d'entre eux sont aussi qualifiés que l'écrivain Arthur C. Clarke, à la fois brillant inventeur d'anticipations et informateur scientifique de bonne culture, dont l'ouvrage Profiles of the future paraît aujourd'hui en français. À proprement parler, le livre de Clarke se propose plutôt d'indiquer certains possibles et leurs limites plutôt que de décrire le futur comme son titre français, fort ambitieux, pourrait le laisser croire. On ne peut manquer de relever au passage la subtile transformation de ce titre, fort précis en anglais, qui, passant du pluriel dans cette langue au singulier dans la nôtre, souffre presque d'un contre-sens ; car Clarke avec modération, n'entendait nous donner que des « coupes du futur » – le résultat en somme des incursions nombreuses d'un scalpel bien aiguisé dans le matériau de l'avenir – tandis que ce Profil du futur nous laisse entrevoir un tableau global, prophétique, du monde qui nous attend. Je n'aurais pas relevé cet écart si les premières lignes même du livre de Clarke ne m'avaient fait sentir son incongruité, et la très vraisemblable opposition entre la pensée de l'écrivain anglo-saxon et celle de son éminent préfacier, opposition sur laquelle je reviendrai. L'originalité d'ensemble de ce livre tient à ce que, débarrassé du cadre romanesque, Clarke a pu relier entre elles ou traiter avec beaucoup d'économie une multitude d'idées qu'on n'avait jamais vues rassemblées. En ce sens, son ouvrage ouvre peut-être la voie à une forme littéraire dont il existe déjà quelques exemples et qui serait constituée par des essais sur des possibles éventuellement dépourvus de toute référence directe à la réalité, mais traités logiquement. (J'ai le regret de dire ici que, dans un genre un peu différent, les publications de la revue Prospectives, dont on fait grand cas dans certains milieux, en sont de fort mauvais exemples en ce qu'elles dénotent à peu près toutes d'une remarquable absence d'imagination). Il n'est pas sûr en effet que le traitement romanesque de certaines idées de science-fiction soit autre chose sous la plume de leurs auteurs qu'une convention inutile, nécessaire toutefois, selon nos habitudes, à les faire admettre par le public. Je laisse au lecteur le soin de découvrir dans le détail ces idées, toutes plus excitantes les unes que les autres, et l'habileté, voire le lyrisme, avec lequel Arthur C. Clarke les expose. Il traite du voyage dans l'espace, du voyage dans le temps, de l'immortalité, de l'invisibilité, des robots, etc., tous thèmes avec lesquels le lecteur de science-fiction est parfaitement familiarisé. Plutôt que de me livrer à une inutile et fastidieuse paraphrase, je voudrais attirer l'attention sur deux caractéristiques du livre, dont la portée me semble intéressante. La première, c'est que, pour Clarke, tout n'est pas possible. En tous points, sa pensée demeure rationnelle. Il excelle à montrer les contradictions de la logique qui fondent certains ouvrages fantastiques ou certaines thèses. Son audace est celle de l'intelligence. Avec une ténacité et une finesse remarquables, il déjoue les pièges du langage. Il refuse de se laisser enfermer dans le paradoxe qui séduit tant les sophistes. Il ne croit pas que l'on puisse aller plus vite que la lumière ou voyager dans le temps, à moins que l'on ne parle de quelque chose de tout à fait différent de ce que nous appelons vitesse ou temps. Le second point, et peut-être le plus important, c'est que ces « coupes de l'avenir » que nous livre Clarke ne concernent à peu près – de son propre aveu – que l'avenir technologique. La raison en est simple. C'est le seul qui soit extrapolable, parce qu'au fond il appartient au passé. L'anticipation technique n'est en effet – et c'est déjà fort respectable – qu'une extension imaginaire de résultats acquis. Elle ne peut porter que sur des données exactes dont nous pouvons supputer les lois de progression. Et c'est pourquoi nous sommes si pauvres en anticipations sociales ou psychologiques, ou plus précisément pourquoi nos science-fictions sociales ou psychologiques ne peuvent prétendre découvrir le visage de l'avenir, mais contribuent au contraire à le forger ; c'est pourquoi nos utopies demeurent des utopies et ne se réalisent jamais si bien que lorsqu'elles sont pure audace, chimère ou invention. L'avenir n'est pas un pays vers lequel nous nous dirigeons, mais une réalité que nous fabriquons au fur et à mesure. C'est certes une grande tentation, à laquelle échappe Clarke du reste, que de s'abandonner au vertige de nos médiocres connaissances sur le passé et de sombrer dans un historicisme qui s'étend quelquefois jusqu'aux ères géologiques, que de poser de faux jalons qui se poursuivraient en pointillé jusque dans notre futur. C'est celle de toutes les synthèses qui, au lieu d'être les outils momentanés de la connaissance, se veulent des explications permanentes. Elle aboutit immédiatement à la réédification de l'avenir qui est alors perçu comme colonisable, descriptible, et qui sert généralement à la justification – ou à la condamnation – du présent. C'est semble-t-il l'erreur dans laquelle tombe avec beaucoup d'insistance Henri Prat, le préfacier de Clarke, sans nous faire grâce pour autant de l'inévitable Teilhard, de quelques considérations sur l'abominable littérature moderne et sur l'art « futuriste ». On se bornera à lui faire remarquer que Brasilia, aussi bien que le « Guernica » de Picasso ou que les œuvres de Dali déjà peintes, quelque admiration qu'on puisse avoir pour elles, appartiennent au passé, irrévocablement, que l'on peut espérer de l'avenir précisément autre chose que leur répétition, qu'il n'existe pas de futur inclus dans notre présent, ni même de linéaments du futur, et qu'il faut en somme inventer. Les artistes, les véritables, n'interprètent pas l'explosion humaine ; ce serait les réduire à la paraphraser. Ils ne la représentent pas non plus, et si l'on trouve son image dans leurs œuvres, c'est l'effet d'un examen superficiel ; ils s'acharnent à susciter l'inattendu, à nous étonner. Leur demander autre chose, et en particulier de préfigurer l'avenir, c'est attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent ni ne veulent donner. Peut-être est-ce pour cela que, comme le regrette Monsieur Prat, on ne trouve guère mention de Jules Verne dans les littératures. En trouve-t-on mention dans les manuels de physique ? L'essentiel de son talent n'était pas littéraire. Est-ce le diminuer que de reconnaître qu'il était ailleurs ? Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |