|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

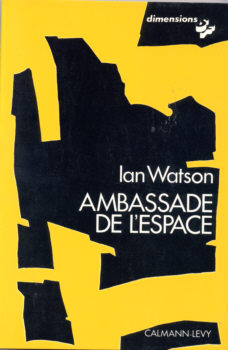

Ambassade de l'espace

Ian WATSON Titre original : Alien Embassy, 1977 Première parution : Gollancz, septembre 1977 ISFDB Traduction de Henry-Luc PLANCHAT CALMANN-LÉVY (Paris, France), coll. Dimensions SF   Dépôt légal : 1er trimestre 1979 Première édition Roman, 272 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7021-0290-5 Format : 14,0 x 21,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Nous n'avons pas su aller dans l'espace. Notre approche n'était pas la bonne. Au XXe siècle, le Mauvais Vieux Temps, on utilisait des fusées, on rêvait de coloniser l'univers. La Terre se transformait en désert pendant qu'on ramenait un peu de poussière de quelques planètes mortes. Finalement, le monde ancien a sombré dans le chaos et la schizophrénie. A sa place, une société planétaire, paisible et juste, est née de la fusion de la technologie occidentale, maîtrisée, et de certaines disciplines spirituelles de l'Orient. C'est grâce au Tantra, au yoga de l'extase sexuelle, que l'humanité a pu se projeter dans les étoiles. Et, sous la direction du Bureau pour l'Astromancie, la Recherche et le Développement Organisé (le BARDO, dont le nom évoque l'antique sagesse tibétaine), elle a accompli le Voyage Spatial Psychique, établi le contact avec d'autres mondes amicaux. Avoir des dons de psychonaute, toutefois, peut vous entraîner bien au-delà du cadre d'une croisière dans l'espace. Lila Makindi, une jeune Africaine du XXIIe siècle, en fait l'expérience. A son entrée au BARDO, elle découvre que la réalité du voyage est peut-être moins exaltante : les ambassades « rnentales » des races étrangères ne masquent-elles pas une menace mortelle, celle de la Bête Astrale ? Depuis L'Enchâssement, son premier roman (Prix Apollo 1975), lan Watson n'a cessé d'innover, de faire éclater les limites traditionnelles de la science-fiction. Il nous donne aujourd'hui son oeuvre la plus audacieuse, la plus riche d'idées, la plus bouleversante. lan Watson est né en 1943 à North Shields, en Angleterre. Après des études de littérature à Oxford, il a beaucoup vécu à l'étranger (Japon, Egypte). Il écrit depuis 1969. Son premier roman, L'Enchâssement, a obtenu le Prix Apollo 1975.

Critiques

LE SOUFFLE DE LA BETE Nous sommes au XXIIe siècle. Le BARDO (Bureau pour l'Astromancie, la Recherche et le Développement Organisé) permet au monde de vivre en équilibre grâce à l'écologie sociale, fondée sur l'amour mutuel et la stabilité. Il lui permet aussi d'atteindre les étoiles, non pas physiquement par des fusées, mais par des moyens psychiques, tirés du Tantra, ou yoga de l'extase sexuelle ; car pour l'Astromancie, « l'extase est le carburant des fusées mentales ». Mais l'immobilisme et l'harmonie du monde du Bardo ne sont qu'un leurre, un premier voile jeté par ce dernier sur ses projets réels : derrière le masque se cache un autre masque, l'enchâssement des réalités illusoires permettant de filtrer les individus trop curieux et de les manipuler. Par sa construction-gigogne du type « poupées russes » (liée à la quête de la psychonaute Lila Makindi), Ambassade de l'Espace s'oppose aux trois romans précédents parus dans la même collection 1, tous construits selon le principe des narrations parallèles. Abandonnant aussi la froideur et le ton quelque peu didactique qui lui étaient propres, l'écriture de l'auteur est inhabituellement chatoyante 2, bercée par le rythme lent de l'intrigue. (Peut-être un peu trop lent, mais Watson n'est pas un auteur de thriller !). Cependant, ce changement formel n'affecte en rien les préoccupations habituelles de l'auteur. Ambassade de l'espace apparaît d'ailleurs comme le prolongement, sur le plan de la réflexion, de l'Inca de Mars 3 son complément antithétique, son reflet inversé. Tous deux posent en effet le problème du surhomme, conséquence « naturelle » de l'évolution de l'espèce humaine. L'homme est un animal « néoténique », c'est-à-dire qu'il met très longtemps à mûrir, n'étant actuellement qu'au stade de la chenille. Il n'est qu'une étape, et non le bourgeon terminal d'un monde qui le soutiendrait et l'expliquerait, d'un monde qu'il résumerait. Et puisque l'animalité a cessé d'évoluer dès l'instant où elle a engendré la strate humaine, c'est-à-dire le palier supérieur qui la relaie et se substitue à elle dans le développement universel, on est en droit de se demander comment sera le papillon qui émergera de la chrysalide. Pour Jean Rostand, il pourrait s'agir « de véritables surhommes qui comprendraient ce que nous ne comprenons pas, qui auraient des facultés supérieures aux nôtres, qui, en un mot, seraient, par rapport à nous, ce que nous fûmes par rapport à l'homme de la Préhistoire. Comment ne pas être tout ensemble séduits par la perspective d'engendrer une créature qui nous dépasse, et révoltés dans notre instinct de conservation spécifique à l'idée de ce successeur devant qui nous n'aurions qu'à nous incliner ? » 4. Séduit, Watson l'est par l'Inca de Mars, ce demi-dieu dont la méta-vision permet d'avoir une perception accrue du monde et de l'esprit du monde. Mais dans Ambassade de l'Espace il préfère s'intéresser à la chenille humaine qui, après le stade de la chrysalide provoqué par le Bardo, doit devenir papillon. L'évangile biologique du Bardo ne vise-t-il pas, dans un tranquille génocide, à faire assassiner la chenille par le papillon ? Les adorateurs de l'Homme Futur ne sont-ils pas déjà à l'œuvre dans nos laboratoires, à tenter de remodeler l'homme ? 5. Dans un monde sans Dieu où résonne encore l'Echo des Pas du Créateur s'éloignant définitivement de nous 6, l'homme est condamné à devenir Dieu. La mystique des frontières et des limites le poussant dans une quête existentialiste et désespérée de la Connaissance, il place tous ses espoirs dans l'Evolution. Mais celle-ci, message codé, invisible et indéchiffrable porté par l'humanité, risque fort de conduire cette dernière à sa perte. Car la Bête Astrale que le BARDO feint de combattre dans l'espace, est en fait tapie en chacun de nous, usant de tous les déguisements possibles et exhalant son souffle fétide sur notre nuque. Notes : 1. L'enchâssement Le modèle Jonas et l'Inca de Mars. Denis GUIOT |

| Dans la nooSFere : 87252 livres, 112069 photos de couvertures, 83686 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |