|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

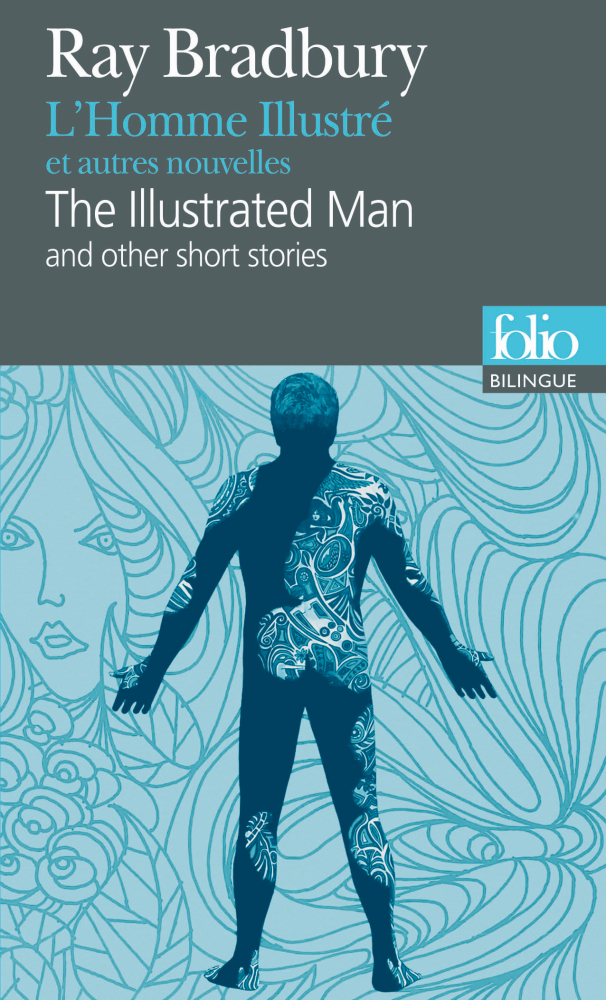

L'Homme illustré et autres nouvelles

Ray BRADBURY Titre original : The Illustrated Man, 1951 Première parution : New York, USA : Doubleday, 1951 ISFDB Traduction de Constantin ANDRONIKOF & Brigitte MARIOT Illustration de Philippe GADY GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio bilingue  n° 169 n° 169  Date de parution : 10 février 2011 Réédition Recueil de nouvelles, 176 pages, catégorie / prix : F9 ISBN : 978-2-07-038966-7 Format : 10,8 x 17,8 cm❌ Genre : Science-Fiction Illustration d'après l'affiche du film The Illustrated Man réalisé par Jack Smight 1969 © Warners Brothers. Photo collection Christophe L / D.R. 8 pages hors texte, 11 illustrations.

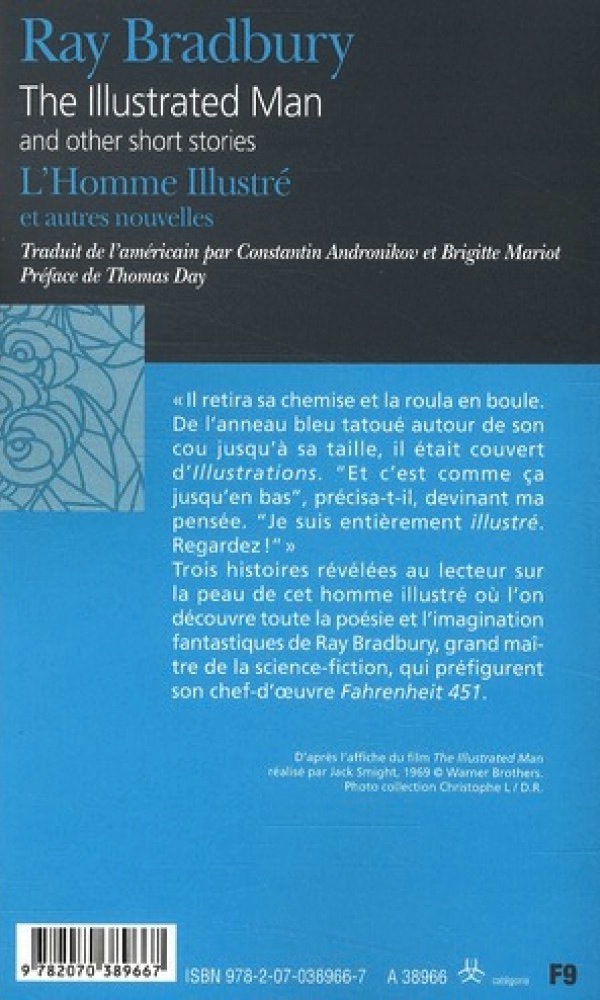

Quatrième de couverture

« Il retira sa chemise et la roula en boule. De l’anneau bleu tatoué autour de son cou jusqu’à sa taille, il était couvert d’Illustrations. "Et c’est comme ça jusqu’en bas", précisa-t-il devinant ma pensée. "Je suis entièrement illustré. Regardez !"

Trois histoires révélées au lecteur sur la peau de cet homme illustré où l’on découvre toute la poésie et l’imagination fantastiques de Ray Bradbury, grand maître de la science-fiction, qui préfigurent son chef-d’œuvre Fahrenheit 451. Critiques des autres éditions ou de la série

Alors que L'Homme illustré fut le troisième livre de la défunte collection « Présence du Futur », Gallimard, nouveau propriétaire du fonds Denoël, a attendu le numéro 218 pour l'intégrer à la collection « Folio SF ». Un signe qu'entre 1954 et 2005, l'étoile de Ray Bradbury a pâli. Sans doute serons-nous quelques-uns à penser qu'il s'agit d'une injustice. Si Bradbury peut sembler démodé aux yeux des acharnés du cyberpunk, décalé face aux tenants de la hard science, naïf au regard du cynisme contemporain, il n'en reste pas moins l'un des auteurs les plus imaginatifs du genre. L'Homme illustré en apporte une preuve éclatante.

Ray Bradbury excelle dans la nouvelle mais il rêvait sans doute surtout de réussir dans le roman. C'est pourquoi il s'attache, à ses débuts, à réunir ses nouvelles à l'intérieur d'une structure. Tout le monde connaît les Chroniques martiennes (1950) où le saccage de la planète rouge par les humains sert de fil conducteur pour réunir des textes courts. Le personnage central de L'Homme illustré (1951) a le corps recouvert de tatouages étranges, réalisés par une sorcière venue de l'avenir. Une œuvre digne des plus grands peintres, fascinante mais aussi inquiétante : les scènes se modifient au fil du temps ; elles prédisent le futur. Chaque personne qui approche cette œuvre d'art vivante finit par lire son destin sur la peau de l'homme illustré. Son destin et celui de l'humanité. Les nouvelles, dont chacune correspond à un tatouage, sont au nombre de dix-huit. Certaines sont devenues de grands classiques de la science-fiction : La Brousse où des enfants font dévorer leurs parents par des lions sortis de l'écran de la télévision ; Automates société anonyme où un homme désireux de tromper sa femme se fait remplacer auprès d'elle par un androïde, avant de comprendre que l'épouse a eu la même idée ; L'Homme de l'espace où un enfant et sa mère songent que si le père, astronaute, mourait sur Mars, ils ne pourraient plus jamais lever les yeux sur la planète ; le vaisseau du père tombe dans le soleil... Relire les grands classiques de la SF n'est jamais inutile. Outre que cela évite de prendre pour des chefs-d'œuvre des textes contemporains qui ne font que reprendre des motifs anciens, on y découvre des modes de pensée aujourd'hui révolus, des techniques narratives oubliées. Avec L'Homme illustré, s'y ajoute le plaisir de l'imagination pure et cette mélancolie teintée de poésie qui est la marque de Ray Bradbury. Gilbert MILLET (site web)

Pour le commun des mortels, Ray Bradbury est l’homme qui a écrit Chroniques martiennes et Fahrenheit 451. Dans cette frange « informée » des mortels, une bonne partie n’a même pas lu les livres cités. Alors les nouvelles… Considéré comme un classique, sans cesse réimprimé en France depuis sa première parution, cet Homme illustré est un très bon choix pour découvrir les textes courts de l’auteur. Il s’agit d’un recueil de dix-neuf récits rédigés autour de 1950, précédés d’une préface et encadrés d’un prologue et d’un épilogue qui en font en quelque sorte un roman. Un voyageur rencontre un homme intégralement tatoué, un freak comme on en exposait dans les cirques américains au début du XXe siècle. Lui ne se dit pas tatoué ; il est « illustré », ce qui semble supérieur. Une vieille femme, une « sorcière » qu’il recherche depuis cinquante ans pour la tuer, lui fit sur le corps ces illustrations qu’il hait, qu’il veut détruire car elles sont vivantes, mobiles, et prédisent l’avenir, même le plus tragique. Tout au long du recueil — chaque nouvelle étant l’histoire « racontée » par une illustration —, Bradbury aborde les grands thèmes qui sont au cœur des préoccupations au début des années 50 : famille, société de consommation, racisme (et réconciliation), peur de la guerre, peur de l’anéantissement atomique, fascination pour une exploration spatiale devenue envisageable. Il s’attaque aussi aux deux thèmes qui le rendront célèbres : Mars et les autodafés. Comme la plupart des auteurs de l’époque, il le fait de manière très prosaïque. Bradbury décrit des personnages qui sont, fondamentalement, des Américains des années 50, mis en scène plus tard ou ailleurs. De ce point de vue, la SF de Bradbury ressemble à ce fantastique défini comme l’intrusion du surnaturel dans le réel. Ce n’est pas le surnaturel qui s’immisce ici, c’est le scientifique, mais l’impression est la même : un élément scientifique, inédit pour le lecteur et pas toujours pour les personnages, interagit avec une personne ou une famille qui fleurent bon la classe moyenne américaine (on y boit de la citronnade dans la véranda à claire-voie avant de prendre la fusée). Ce n’est pas du world-building contemporain, la totalité du système politique, social, économique et technique n’est pas bouleversée ; ce sont des nouveautés scientifiques, imaginées par l’auteur et posées sur une trame connue, qui la transforment, dans une littérature que Bradbury lui-même qualifie de littérature du « Et si ? » ; l’auteur change un détail et rapporte ce que les hommes en font. On trouvera donc dans cet Homme illustré, entre autres : • Une première intuition des dangers de la réalité virtuelle, surtout laissée entre des mains d’enfants — « La Brousse ». • Un accident spatial qui confronte ses héros malheureux à leur propre mort et à leurs insuffisances de caractère — « Kaléidoscope », un texte maintes fois joué sur scène. • Le plaidoyer antiraciste sur le mode arroseur/arrosé — « Comme on se retrouve », que Bradbury ne parvint pas à publier aux USA. • La guerre et l’anéantissement dans « La Grand-route » et « La Ville » ; l’espoir de les fuir dans « Le Renard et la forêt ». • Le rêve du voyage spatial, si risqué et si beau ; tragique dans « L’Homme de l’espace », heureux dans « La Fusée ». • L’incapacité à profiter d’une chance de rédemption, que ce soit dans « L’Homme », où un astronaute, à deux doigts de rencontrer Jésus sur une autre planète, ne peut se débarrasser des oripeaux qui l’empêchent de voir, ou dans « Le Visiteur », texte dans lequel des désespérés tuent par égoïsme celui qui leur apportait un peu d’espoir. • Des planètes proches vivables, habitées, ou colonisées, comme on pouvait encore faire semblant d’y croire à l’époque, dans le terrifiant et excellent « La Pluie », ou le surprenant « Les Bannis ». • Des automates indiscernables de leur modèle, « Automates, société anonyme », qui préfigurent Les Femmes de Stepford de Ira Levin, voire la série TV Real Humans. • Des invasions extraterrestres, menées par des enfants complices dans « L’Heure H », ou vouées à se briser sur les charmes vénéneux de la société de consommation dans « La Bétonneuse ». Un bien beau kaléidoscope de textes puisant dans l’inconscient de son époque pour se projeter dans l’avenir. Éric JENTILE

[Critiques des livres suivants : - La Dixième Planète de C.H. Badet, Ed Métal série 2000 n° 1 - L'homme illustré de Ray Bradbury, Denoel Présence du futur n° 3 - Marionnettes humaines de Robert Heinlein, Gallimard Rayon fantastique n° 25 - Métal de mort de Vargo Statten, Fleuve noir Anticipation n° 38]

Une nouvelle collection d’A. S. est née le mois dernier. Intitulée « Série 2.000 » et éditée par les Ed. Métal, elle ne publiera, sauf exception, que des auteurs de langue française. Son premier volume, « La Dixième Planète » de C.-H. Badet, sans être une révélation, est agréable à lire et je suis persuadé que cet auteur nous donnera d’ici peu des ouvrages qui pourront efficacement concurrencer les Anglo-Américains. La principale faiblesse de « La Dixième Planète », c’est son début : cette histoire de clochard qui, par inadvertance, déclenche le mécanisme d’une fusée n’est pas très drôle, et le style, très « clochard » également, n’est pas fait pour arranger les choses. Mais, les trente ou trente-cinq premières pages digérées, on commence à se rendre compte des véritables intentions de C.-H. Badet – son roman est avant tout une satire de mœurs. Car ledit clochard, après avoir parcouru des milliards de kilomètres dans l’espace, finit par atterrir sur la planète Mère, une réplique quasi parfaite de notre bonne vieille Terre, mais située de l’autre côté du Soleil (et c’est la raison pour laquelle nous ne la voyons pas). À partir de ce moment, tout devient clair : l’auteur n’a pas cherché à faire vraisemblable, scientifiquement parlant. Non ! Il lui fallait simplement un prétexte pour nous entraîner sur cette planète inconnue, pour opposer sa civilisation à la nôtre. Et cette étude comparée se lit avec beaucoup d’agrément. Le style, redevenu normal (le clochard a perdu ses expressions vulgaires et s’est souvenu de l’homme qu’il était avant sa déchéance) est léger, gaulois par moments. Les « Mériens » ne vivent que par ou pour la Raison et cela donne à M. Badet l’occasion, plus d’une fois, de mettre en boîte, de la façon la plus malicieuse qui soit, les tendances à l’enrégimentation spirituelle ou autre qui se manifestent périodiquement en divers endroits de notre planète. Sous ce rapport, certains chapitres de « La Dixième Planète » ne sont pas sans rappeler des passages du « Voyageur Imprudent » de Barjavel. En résumé, un volume qui vous fera passer deux heures de distraction, à condition de ne pas vous montrer trop exigeants sur le caractère scientifique de cette anticipation. Avec « L’homme illustré » (The Illustrated Man) de Ray Bradbury, les Ed. Denoël nous offrent, une fois de plus, un recueil de dix-huit excellentes nouvelles de « science-fiction ». Certaines d’entre elles sont de véritables petits chefs-d’œuvre. Je fais allusion, en particulier, à « Boules de Feu », que je ne suis pas loin de considérer comme la meilleure du volume, et où l’on voit deux missionnaires américains expédiés sur Mars afin de sauver les Martiens du péché originel ; à « La Brousse », où le réel et l’irréel se mélangent de façon hallucinante ; au « Visiteur », qui retrace la venue sur Mars d’un hypnotiseur ; à « La Bétonneuse », pastiche fort spirituel de l’arrivée des premiers Martiens sur Terre ; à « L’Homme de l’Espace », à la fin poignante. « L’Homme Illustré » n’a peut-être pas toujours le « fini » des « Chroniques martiennes » – car le lien entre les divers contes et nouvelles est plus arbitraire – mais certains des récits, grâce justement à leur indépendance, offrent un aspect plus compact. À mon avis, la meilleure A. S. romancée du mois. « Marionnettes humaines » (The Puppet Masters) de Robert Heinlein (Gallimard) eût été un parfait roman de « science-fiction » s’il ne souffrait pas d’un certain nombre de longueurs qu’il eût été facile d’éliminer à l’adaptation (fort bonne, d’Alain Glatiny). L’action se déroule en l’an de grâce 2007, aux États-Unis, dont une partie du territoire a été envahie par des boules gélatineuses qui se fixent sur le dos des humains qu’elles réduisent spirituellement et physiquement à leur merci. Les États non atteints par l’invasion déclenchent des opérations contre les larves, originaires de la planète Titan, mais comment les tuer sans, pour cela, trucider la moitié de la population américaine ? Trois personnes : le « Patron », chef des services secrets des U.S.A., sou fils Elisée et une jeune femme, Mary, vont par tous les moyens s’employer à délivrer leur pays et à rendre leur liberté aux « marionnettes humaines ». Autant qu’un roman d’anticipation, c’est un ouvrage d’aventures dont certains chapitres vous communiquent une espèce de malaise physique. Et il s’en dégage un suspense que bien des auteurs de romans policiers pourraient envier. « Métal de mort » (The Catalyst) de Vargo Statten (Fleuve Noir) commence sur Mercure où un couple d’astronautes atterrit pour recueillir des spécimens de la flore locale. Hélas, parmi ce qu’ils ramènent sur Terre figure, en dehors d’une impressionnante quantité de diamants, une espèce de mâchefer qui, allié à l’eau, transforme en or tout ce qu’il touche : hommes, bêtes, plantes. Un moment arrive où notre Planète tout entière risque de se transformer en métal précieux et il faudra toute l’ingéniosité de l’homme pour venir à bout du danger et pour éviter qu’il ne s’étende aux autres planètes de notre système. Comme dans tous les romans de Vargo Statten, le rôle du « personnage noir » est joué par un industriel ambitieux (qui finira mal, comme on s’en doute). Les héros, Scott et Nan Andrews, sont bien sympathiques, mais Nan est parfois trop femme et pas assez savante. Le récit est bien mené, il y a d’excellents coups de théâtre et, scientifiquement, tout a l’air on ne peut plus logique. Igor B. MASLOWSKI Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Out There ( episode : The Man ) , 1951, Byron Paul & Andrew McCullough (d'après le texte : L'Homme), (Episode Série TV) CBS Television Workshop ( Saison 1 - Episode 10 : Rocket ) , 1952 (d'après le texte : La Fusée), (Episode Série TV) Star Tonight ( Episode : Zero Hour ) , 1955 (d'après le texte : L'Heure H), (Episode Série TV) Alfred Hitchcock Presente ( Saison 4 - Episode 06 : Design For Loving ) , 1958, Robert Stevens (d'après le texte : Automates, société anonyme), (Episode Série TV) Out of the Unknown ( episode : The Fox and the Forest ) , 1965, Robin Midgley (d'après le texte : Le Renard et la forêt), (Episode Série TV) L'Homme tatoué , 1969, Jack Smight (d'après le texte : L'Homme illustré) Savannen , 1983, Tord Pååg (d'après le texte : La Brousse), (Téléfilm) Ray Bradbury présente ( Saison 1 - Episode 01 : Marionettes, Inc. ) , 1985, Paul Lynch (d'après le texte : Automates, société anonyme), (Episode Série TV) Ray Bradbury présente ( Saison 3 - Episode 11 : The Veldt ) , 1989, Brad Turner (d'après le texte : La Brousse), (Episode Série TV) Ray Bradbury présente ( Saison 5 - Episode 02 : Zero Hour ) , 1992, Don McBrearty (d'après le texte : L'Heure H), (Episode Série TV) Ray Bradbury présente ( Saison 5 - Episode 05 : The Concrete Mixer ) , 1992, Eleanore Lindo (d'après le texte : La Bétonneuse), (Episode Série TV) Ray Bradbury présente ( Saison 6 - Episode 06 : The Long Rain ) , 1992, Lee Tamahori (d'après le texte : La Pluie), (Episode Série TV) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |