|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

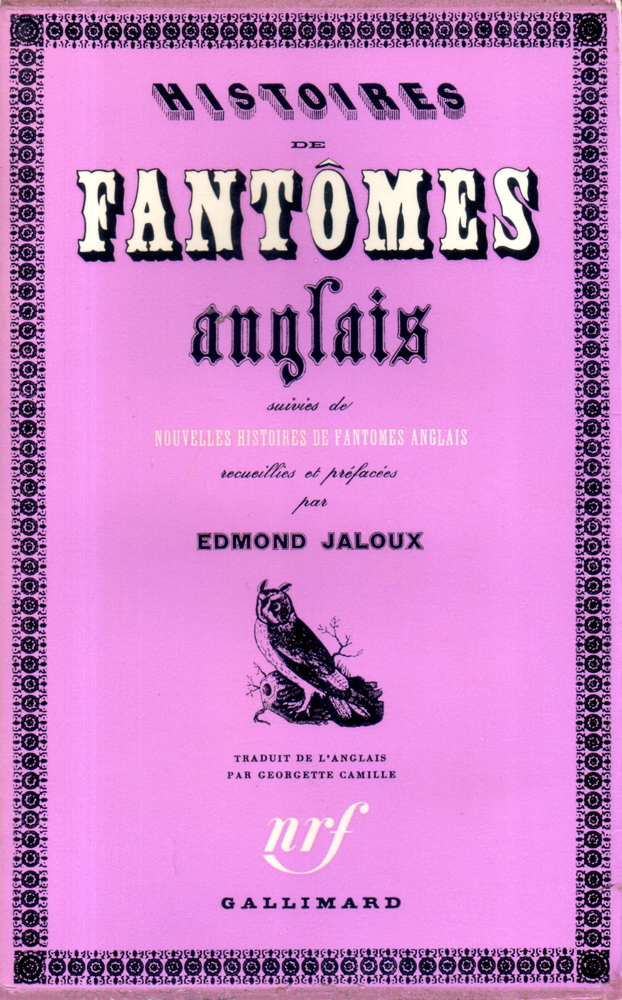

Histoires de fantômes anglais suivies de Nouvelles histoires de fantômes anglais

ANTHOLOGIE Textes réunis par Edmond JALOUX Traduction de Georgette CAMILLE GALLIMARD (Paris, France) Dépôt légal : 4ème trimestre 1962, Achevé d'imprimer : 10 novembre 1962 Réédition en omnibus Anthologie, 356 pages, catégorie / prix : 20 F ISBN : néant Format : 14,3 x 22,5 cm✅ Genre : Fantastique La nouvelle "La Main fantôme" a été publiée anonymement en 1871 avant d'être publiée dans un recueil de l'auteur, James Grant, "The Queen's Cadet and Other Tales", en 1874. Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Histoires de fantômes anglais, pages 5 à 206, recueil de nouvelles, trad. Georgette CAMILLE 2 - Edmond JALOUX, Préface, pages 7 à 12, préface 3 - Daniel DEFOE, Mrs Veal (A True Relation of the Apparition of One Mrs. Veal The Next day after Her Death to One Mrs. Bargrave at Canterbury The 8th of September 1705, 1706), pages 13 à 21, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 4 - Joseph Sheridan LE FANU, Carmilla (Carmilla, 1872), pages 23 à 92, roman, trad. Georgette CAMILLE 5 - Joseph Sheridan LE FANU, Histoire d'une famille de Tyrone (A Chapter in the History of a Tyrone Family, 1839), pages 93 à 124, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 6 - Fitz-James O'BRIEN, Qu'était-ce ? (What Was It? A Mystery, 1859), pages 125 à 137, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 7 - Amelia Blanford EDWARDS, Le Coche fantôme (The Phantom Coach / The North Mail / Another past lodger relates his own ghost story, 1864), pages 139 à 152, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 8 - Margaret OLIPHANT, La Porte ouverte (The Open Door, 1882), pages 153 à 186, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 9 - Montague Rhodes JAMES, Le Document secret (Casting the Runes, 1911), pages 187 à 206, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 10 - Nouvelles histoires de fantômes anglais, pages 207 à 352, recueil de nouvelles, trad. Georgette CAMILLE 11 - Edmond JALOUX, Préface, pages 209 à 212, préface 12 - John William POLIDORI, Le Vampire (The Vampyre, 1819), pages 213 à 230, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 13 - Charles R. MATURIN, Le Château de Leixlip (Leixlip Castle ou The Doomed Sisters, 1825), pages 231 à 242, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 14 - James GRANT, La Main fantôme (The Spectre Hand, 1871), pages 243 à 254, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 15 - William AUSTIN, Peter Rugg, le disparu (Peter Rugg, the Missing Man, 1824), pages 255 à 282, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 16 - Montague Rhodes JAMES, La Chambre N°13 (Number 13, 1904), pages 283 à 297, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 17 - Amelia Blanford EDWARDS, Le Train de 4 h 15 (The Four-Fifteen Express, 1866), pages 299 à 318, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 18 - Virginia Stephen WOOLF, Une maison hantée (A Haunted House, 1921), pages 319 à 321, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 19 - May SINCLAIR, La Villa Désirée (The Villa Désirée, 1921), pages 323 à 334, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 20 - Ann BRIDGE, La Limousine bleue (The Buick Saloon, 1930), pages 335 à 351, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE

Critiques

Depuis longtemps, les « Histoires de fantômes anglais » et les « Nouvelles histoires de fantômes anglais » étaient devenues introuvables et quasi légendaires. On en parlait à la veillée ; et ceux qui d'aventure possédaient ces deux recueils – on ne peut plus « fantômes » – ne consentaient à les prêter qu'avec d'assommantes recommandations. Quant à la « nouvelle vague » des amateurs de littérature fantastique, elle ne les connaissait que par ouï-dire. Il est vrai qu'ils remontaient respectivement à 1936 et 1939, et qu'on ne les avait jamais réédités. On nous les redonne aujourd'hui, sous une couverture pseudo romantique du plus bel effet, en un unique volume de 350 grandes pages. On sait qu'on doit la réunion de ces récits au regretté Edmond Jaloux. Féru de littérature anglaise et, partant, d'histoires de fantômes, le critique des « Nouvelles Littéraires » animait en outre le mystérieux « Ghost Club », cet ancêtre du non moins mystérieux « Groupe Nocturne ». Et peut-être est-ce un peu tout cela qui lui donna l'idée de rassembler les textes qu'on peut enfin lire ou relire. Il l'a fait avec la collaboration particulièrement compétente de Georgette Camille, laquelle a de surcroît assumé la traduction desdits textes avec le souci louable, et plus rare qu'on ne croit, de conserver autant que possible l'écriture de chacun des auteurs représentés. Elle l'a revue, corrigée, assouplie, et même allégée sans l'amputer en rien, pour la présente réédition. Il faut l'en remercier. On retrouve naturellement dans ce nouveau volume les deux préfaces qu'Edmond Jaloux avait écrites pour présenter les recueils originaux. Leur plus sûr mérite a été de nous donner, il y a vingt-cinq ans, une longue liste d'auteurs alors à peu près inconnus, laquelle a depuis servi de base aux recherches des amateurs de littérature fantastique. On y lit que « l'homme a toujours aimé et poursuivi son double ». Et le préfacier part de cette affirmation pour expliquer le goût de « ces innombrables histoires de fantômes que les hommes se sont toujours racontées ». Tout cela est bien possible, encore que pour ma part l'amour de mon double et sa quête ne m'aient jamais empêché de dormir. Pourtant les histoires de fantômes m'enchantent ; mais elles sont surtout et avant tout, pour moi – ainsi du reste que toute vraie littérature fantastique, – l'un des multiples visages de la poésie. Un visage qui me séduit souvent, qui me touche et m'émeut quelquefois. Et c'est bien pourquoi j'aime le présent recueil. Il comprend seize récits d'inégale longueur : le plus long étant la désormais très célèbre « Carmilla », de Sheridan Le Fanu, que nos lecteurs connaissent bien, le plus court, « Une maison hantée », de Virginia Woolf, qu'on nous donne pour une œuvre « impalpable et comme irisée ». Je veux bien le croire ; d'autant qu'elle est tellement impalpable qu'elle en devient, me semble-t-il, proprement inexistante. Une autre nouvelle la suit, « La villa Désirée », de May Sinclair, également impalpable et, si l'on veut, également irisée mais qui, une fois le livre refermé, n'en demeure pas moins dans le souvenir. Le volume s'ouvre avec « Mrs. Veal » (1705). Edmond Jaloux nous dit fort justement de son auteur, l'illustre Daniel Defoe, « qu'il a donné en Angleterre (avec ce récit) une sorte de modèle classique du conte spectral ». Puis d'autres nouvelles suivent dont il ne sera pas forcément parlé chronologiquement. On n'ignore point, pour l'avoir lu ici-même, dans une traduction de Pierre Versins, l'hallucinant « Qu'était-ce ? » de Fitz James O'Brien. « Le château de Leixlip » est beaucoup moins connu. On le doit au Rév. Charles Robert Maturin, le père du cruel et frénétique « Melmoth » (1820), ce Maldoror avant la lettre. Et l'on découvre là, dans ce « Château », « cette oppressante lumière noire » qu'on retrouve dans un autre récit du recueil : la ténébreuse « Histoire d'une famille de Tyrone » de Sheridan Le Fanu. Cette lumière qui baigne l'œuvre entière de l'auteur de « Carmilla », et dont j'ai déjà parlé par ailleurs. En fait il ne serait pas impossible que Le Fanu ait été influencé par Maturin, Dublinois comme lui et de quelque trente ans son aîné. Du « Vampire », de John William Polidori, je ne dirai rien qu'on ne sache déjà, et que je n'aie déjà dit : qu'il passe pour avoir été inspiré, sinon écrit, par Byron lui-même. « La porte ouverte », de la prolifique Mrs. Oliphant, est la touchante histoire, un peu longuette et typiquement victorienne, d'une âme inapaisée qui hante les ruines d'un manoir écossais mais qui finit, évidemment, par céder aux paternelles et pathétiques instances d'un vénérable ecclésiastique. Amelia B. Edwards, elle, quoique contemporaine de Mrs. Oliphant, nous donne deux nouvelles résolument plus modernes – elle était suffragette ! – tant par l'écriture que par la construction : il s'agit du « Coche fantôme » et, singulièrement, du « Train de 4 h. 15 ». L'une et l'autre traitent d'événements qu'on voit se reproduire fantomatiquement longtemps après qu'ils ont réellement eu lieu. Ce thème, très habilement exploité et à l'époque assez neuf, est, hélas ! devenu depuis l'une des « tartes à la crème » de la littérature fantastique. J'ai tenu à garder pour la fin cinq récits particulièrement remarquables. D'abord « Le document secret », ingénieuse histoire de sorcellerie, et l'étrange « Chambre n° 13 », qui figura récemment dans nos pages. Tous deux sont dûs à Montague R. James qui est bien, avec Sheridan Le Fanu, Algernon Blackwood et Walter de la Mare, l'un des plus prestigieux créateurs d'histoires de fantômes qui soient. Qu'il me suffise de rappeler son très impressionnant « Comte Magnus » qu'on a pu lire dans « Fiction » le mois dernier. Ensuite, cette angoissante « Main fantôme », d'un auteur anonyme, où l'on voit l'implacable amour d'une belle morte acculer un homme au suicide. Puis « Peter Rugg, le disparu », de William Austin (1778-1841), le seul Américain représenté ici – ce Peter Rugg qui, pitoyable, effrayant, évoque tout ensemble, et combien efficacement, le Chasseur maudit, le Juif errant et Rip van Winkle. Enfin, et surtout, la très belle « Limousine bleue » par quoi s'achève le volume. C'est l'histoire d'un déchirant amour défunt qui « renaît » par le truchement d'une bouleversante voix spectrale, dans le verdoyant, le fabuleux décor du Pékin d'avant-guerre, au milieu d'un incessant va-et-vient de pousse-pousse, de diplomates, de coolies, de rutilantes voitures américaines et de joueurs de polo. C'est aussi, de tout le recueil, la nouvelle qui s'accorde le mieux à la sensibilité d'aujourd'hui. Rien d'étonnant à cela d'ailleurs, car son auteur, Ann Bridge, est l'une des meilleures et des plus émouvantes romancières britanniques de ce temps. Bien sûr, depuis 1939, quelques-uns de ces seize récits ont été repris soit ici-même, soit en des volumes divers. Mais, exception faite de « Mrs. Veal » et du « Vampire », dont des traductions rarissimes et fort anciennes existent à la Nationale, tous les autres textes étaient, sauf erreur, absolument inédits il y a un quart de siècle. Et c'était alors une entreprise bien hasardeuse que de composer de telles anthologies et, plus encore, de les vouloir vendre. Témoins, dans un genre voisin, « Les maîtres de la Peur », d'André de Lorde et Albert Dubeux, volume qui, publié en 1927, ne fut épuisé que quinze ans plus tard. Boileau l'a dit avant moi : « Le Français, né malin, forma le vaudeville » ; et l'on sait qu'avant-guerre il préférait de beaucoup la gaudriole et le calembour à l'irrationnel. Depuis, Dieu merci ! la littérature fantastique a gagné quantité de lecteurs. Grâce surtout à « Fiction » – pourquoi ne pas le dire ? Grâce aussi aux défunts cahiers des « Quatre Vents », à « Bizarre » (1ère série), à « Midi-Minuit Fantastique » et, enfin, aux efforts de quatre ou cinq courageux éditeurs. Depuis, passables ou remarquables, il y a eu bien des anthologies parentes ou similaires ; et il y en aura sûrement encore. Il y a eu les « Histoires anglaises de fantômes » traduites par Rocart et Staquet (1945) ; « La gerbe noire » de Jean Ray (1947) ; les « Histoires abominables » d'Alfred Hitchcock (1960) ; les « Histoires de vampires » de Roger Vadim ou plutôt – rendons à César… – d'Ornella Volta et Valerio Riva (1961) ; et, surtout, la très importante « Anthologie du Fantastique » de Roger Caillois (1958). Notons en passant que quelques-uns des récits rassemblés à l'origine par Edmond Jaloux se retrouvent précisément dans les trois derniers de ces ouvrages. Cela dit, le recueil des « Histoires de fantômes anglais » et des « Nouvelles histoires de fantômes anglais » demeure néanmoins le « grand ancêtre » du genre. Et à ce titre – mais j'espère avoir montré qu'il en avait d'autres – sa réédition s'imposait. Roland STRAGLIATI Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Rendez-vous avec la peur , 1957, Jacques Tourneur (d'après le texte : Sortilège) Great Ghost Tales ( Saison 1 - Episode 10 : Room 13 ) , 1961, Lewis Freedman (d'après le texte : Le Numéro 13), (Episode Série TV) Mystery and Imagination (Saison 2 - Episode 01 : Room 13) , 1966, Patrick Dromgoole (d'après le texte : Le Numéro 13), (Episode Série TV) Mystery and Imagination (Saison 3 - Episode 01 : Casting the Runes) , 1968, Alan Cooke (d'après le texte : Sortilège), (Episode Série TV) Les Soirées du bungalow (segment : Histoire d'une famille de Tyrone) , 1969, Roger Iglesis (d'après le texte : Histoire d'une famille de Tyrone), (Téléfilm à sketches) |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |