|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

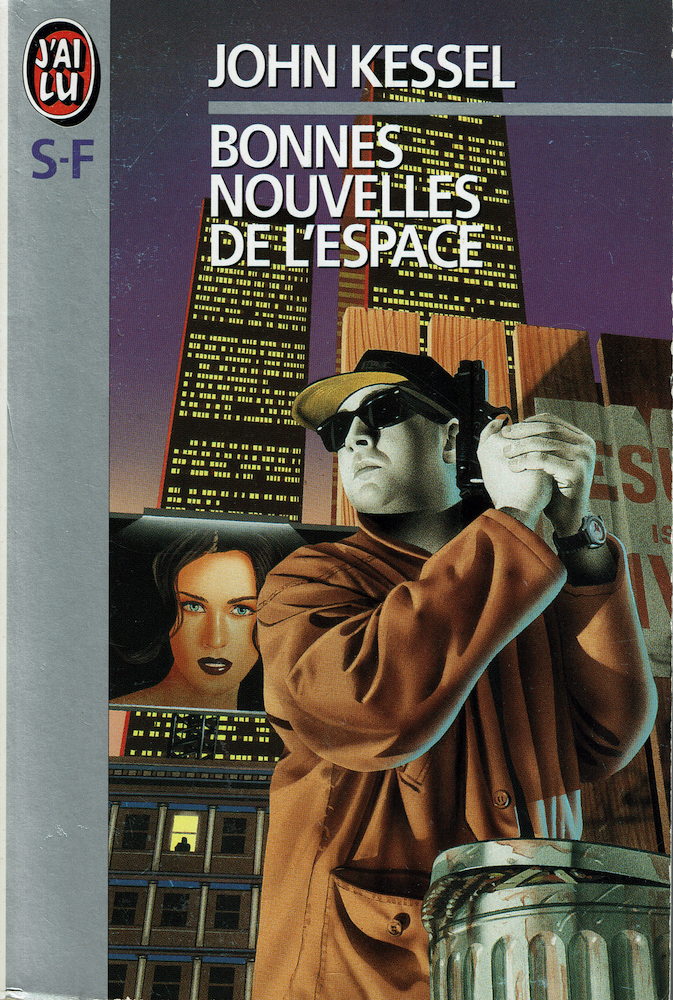

Bonnes nouvelles de l'espace

John KESSEL Titre original : Good News from Outer Space, 1989 Première parution : Tor, 1989 ISFDB Traduction de Pierre K. REY Illustration de Hubert de LARTIGUE J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1992 - 2001, 3ème série - dos violet/blanc)  n° 3744 n° 3744  Dépôt légal : juillet 1994, Achevé d'imprimer : 18 juillet 1994 Première édition Roman, 512 pages, catégorie / prix : 8 ISBN : 2-277-23744-2 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

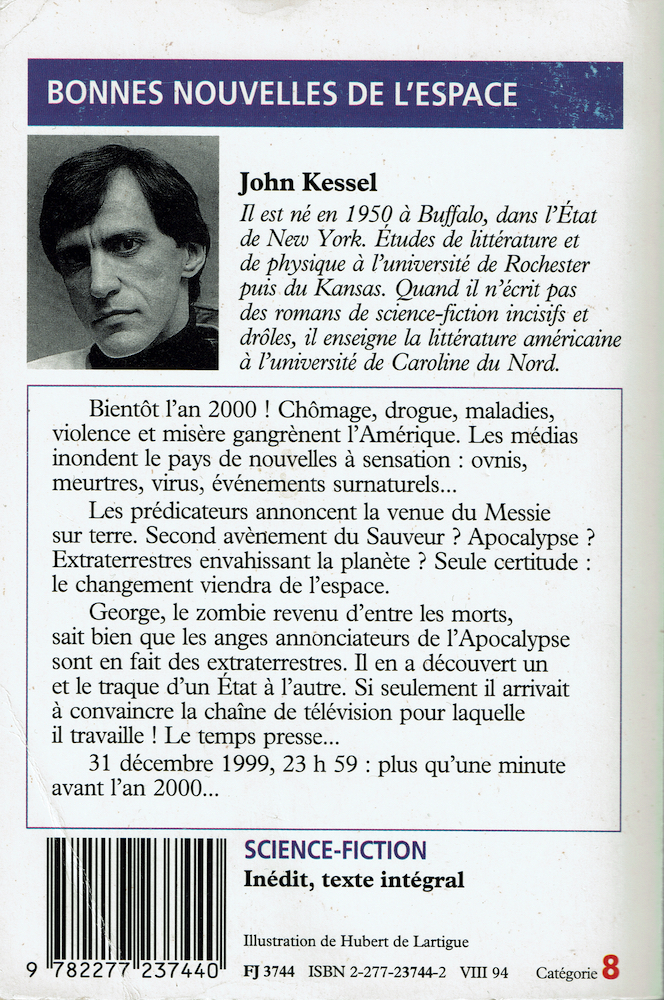

John Kessel

Il est né en 1950 à Buffalo, dans l'État de New York. Études de littérature et de physique à l'université de Rochester puis du Kansas. Quand il n'écrit pas des romans de science-fiction incisifs et drôles, il enseigne la littérature américaine à l'université de Caroline du Nord.

Bientôt l'an 2000 ! Chômage, drogue, maladies, violence et misère gangrènent l'Amérique. Les médias inondent le pays de nouvelles à sensation : ovnis, meurtres, virus, événements surnaturels...

Les prédicateurs annoncent la venue du Messie sur terre. Second avènement du Sauveur ? Apocalypse ? Extraterrestres envahissant la planète ? Seule certitude : le changement viendra de l'espace.

George, le zombie revenu d'entre les morts, sait bien que les anges annonciateurs de l'Apocalypse sont en fait des extraterrestres. Il en a découvert un et le traque d'un État à l'autre. Si seulement il arrivait à convaincre la chaîne de télévision pour laquelle il travaille ! Le temps presse...

31 décembre 1999, 23 h 59 : plus qu'une minute avant l'an 2000...

Critiques

La science-fiction de John Kessel dénonce les prophètes d'Apocalypse. D'une actualité brûlante. Bonnes nouvelles de l'espace Ils ont tort, ceux qui ne voient dans la science-fiction qu'un passe-temps gratuit, détaché de la réalité. Parfois le futur rejoint à point nommé le présent. « Bonnes nouvelles de l'espace », de l'Américain John Kessel, n'a rien d'un roman d'évasion. Cette anticipation à court terme (la veille de l'an 2000) a pour décor une Amérique déglinguée, où se sont exacerbés tous les maux du siècle qui s'achève : chômage, drogue, épidémies, violence urbaine et misère. Cette société gangrénée devient le terrain de chasse idéal des prophètes de tout poil. Les masses désemparées accueillent avec dévotion les prédicateurs millénaristes qui annoncent la venue du Messie ou l'invasion des extra-terrestres. Partout, l'on voit des OVNIs et des anges. Des voix ou des messagers divins se font entendre. Meurtres ou sacrifices rituels défrayent chaque jour la chronique. La science et les valeurs démocratiques, battues en brèche par la crise qui refuse de prendre fin, font place au fanatisme religieux et aux croyances les plus débridées. Les protagonistes du roman vivent, chacun à leur manière, cette montée tragique de l'obscurantisme. Il y a Georges Eberhart, journaliste à sensation, qui collectionne les faits divers troublants à la manière de Charles Fort, afin de démontrer que la planète est devenue le jeu de forces occultes qui la mènent à sa perte. Il y a le révérend Gilray, télévangéliste à la mode, dont l'ambition est de construire un terrain d'atterrissage pour la Jérusalem Céleste. Il y a le cynique Richard, qui organise sans y croire la croisade du révérend et, enfin, Lucy, la femme de Georges, devenue malgré elle l'instrument d'un groupuscule terroriste. Tous ces personnages avancent dans le récit comme des grains dérisoires dans l'engrenage d'un broyeur. Ce ne sont plus des personnes, mais les victimes de mouvements de foules, des ludions ballotés par le destin collectif, hypnotisés par l'imminence de la fin des temps. John Kessel livre une analyse lucide des mécanismes psychologiques qui amènent des individus à sacrifier leur vie ou leur intégrité mentale à l'irrationnel. Un contexte social et économique défavorable en est le premier facteur. L'acharnement des médias à asséner sans recul au public une avalanche de nouvelles extraordinaires participe d'autre part à l'érosion de la raison critique et fait revenir au galop les plus folles superstitions. Puis viennent les motivations particulières : les carences affectives de l'enfance, qui appellent la protection d'un gourou ; les pulsions suicidaires, la foi rendue aveugle par la paranoïa, l'égoïsme ou la désillusion. L'écrivain américain lance un avertissement autant qu'un cri d'espoir. Le livre s'achève non sur l'Armageddon sanglant attendu par les prophètes de malheur, mais par un retour à la réalité de la vie. « Il y a des choses plus importantes que la fin du monde », finit par déclarer un des personnages. Au vu de l'actualité, c'est une leçon de prix. François ROUILLER (site web) |

| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112158 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |