|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Bivouac sur la Lune

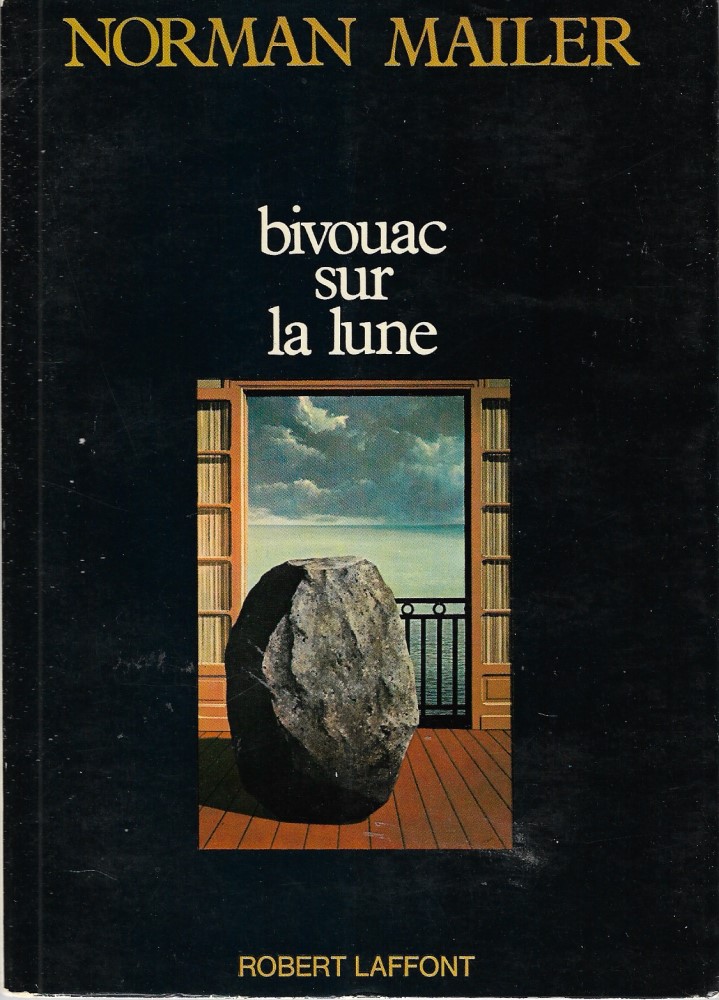

Norman MAILER Titre original : Of a Fire on the Moon, 1970 Première parution : Boston, Massachusetts, USA : Little, Brown and Company, 1970 ISFDB Traduction de Jean ROSENTHAL Illustration de René MAGRITTE Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Pavillons   Dépôt légal : 2ème trimestre 1971, Achevé d'imprimer : avril 1971 Première édition Roman, 528 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 14,5 x 20,0 cm✅ Genre : Hors Genre Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

En été 1969, le magazine Life charge Norman Mailer d'assurer le reportage de l'expédition d'Apollo XI sur la Lune. Mailer s'acquitte si bien de sa tâche qu'il en tire un livre, terminé au début de 1970, et où, comme il a l'habitude de le faire depuis longtemps (lire en particulier Les armées de la nuit), il se met lui-même en scène, observateur observé par un second moi supérieur ou parallèle. Mais dans Of a fire on the Moon (un bien beau titre), Norman s'appellera Verseau : parce qu'il est né sous le signe du Verseau, et aussi parce que nous sommes entrés planétairement dans l'ère du Verseau. Ainsi l'observateur et le monde observé coïncideront plus exactement. Le lecteur français aura peut-être tendance à se moquer des réflexions de Verseau, de sa verve intarissable pour raconter ses tourments, ses problèmes, et trouvera superflu de le voir déverser sa bile sur l'événement lunaire, comme un vernis légèrement nauséabond. Ce serait faire preuve de courte vue : le lancement d'Apollo XI est inséparable de (entre autres) l'accident survenu à Ted Kennedy, inséparable du fait qu'en 1960 Verseau a tenté de poignarder sa femme, inséparable de la guerre au Vietnam, comme des beuveries de Verseau, comme de ses désillusions à propos de son expérience politique manquée de candidat à la mairie de New York, comme de n'importe quoi d'autre. Car tous ces éléments imbriqués, petits et grands, forment le puzzle des USA, un puzzle gigantesque, cimenté de contradictions fabuleuses, où Norman-Verseau, son idéalisme désabusé, sa fureur impuissante, son naïf mysticisme, ont leur place bien à eux.

Mais la Lune, dans tout ça ? Mais cette petite phrase d'Armstrong (« C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité ») ? Mais ce dialogue stupéfiant entre Nixon et Armstrong, séparés par 400 000 kilomètres de vide : « Grâce à ce que vous avez fait, dit Nixon, les cieux font désormais partie du monde de l'homme. Lorsque vous nous parlez de la mer de la Tranquillité, cela nous incite à redoubler d'efforts pour amener la paix et la tranquillité sur Terre...

Merci, monsieur le Président. C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous de représenter ici non seulement les Etats-Unis mais les hommes pacifiques de toutes les nations.. « ) (P — 455).

Eh bien ce n'est rien d'autre, d'abord, qu'un sujet de reportage, ou un sujet de roman, ou bien les deux à la fois, puisque le travail de Norman a justement été de fondre de manière indélébile les deux techniques. Mais la Lune, le pas d'Armstrong, les homélies des commentateurs, les milliards dépensés, cela ne fait pas un événement. La chose échappe à toute appréhension, à toute pesée intellectuelle, parce qu'elle est trop énorme (et dans énorme, il y a le sens : énormité), trop au-delà du pouvoir réflexif, qu'il soit synthétique ou analytique, politique ou scientifique, sociologique ou humaniste. Commentant le dialogue rapporté plus haut, Verseau écrit qu'il faut y voir « la plus belle schizophrénie de tous les temps ». J'aurais dit tartufferie. Car enfin, à quoi répond cet effort gigantesque puisqu'il ne débouche sur rien de palpable, ne nous promet rien ? A quoi servent ces milliards envolés en fumée, sinon peut-être à fabriquer un jour des roulements à billes plus parfaits en apesanteur ? Et à quoi bon parler de paix planétaire lorsqu'on entretient des guerres ? A tout cela, Verseau ne répond pas directement. Il est trop englué dans l'événement pour pouvoir le saisir dans son ensemble (et j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'ensemble, justement, mais une structure éparpillée, malléable à l'infini, qui est comme un labyrinthe à la perméabilité absolue), il est trop fasciné par le cirque pour juger logiquement, idéologiquement, toutes les grimaces des clowns.

Et finalement, rompu, battu par toutes ses contradictions internes, Verseau, au bout de l'expérience, au bout de son livre, avoue comme malgré lui que oui, l'expédition d'Apollo, c'était tout de même quelque-chose, et que la conquête de l'espace, après tout...

« Oui, II en était arrivé a croire, à la fin de ce long été, que sans doute il nous fallait explorer l'espace, car la technologie avait pénétré l'esprit moderne si profondément que les voyages dans l'espace étaient peut-être bien devenus la dernière façon de découvrir les puits métaphysiques de ce monde de technique qui étouffait les pores de la conscience moderne : peut-être bien qu'il nous faudrait aller dans J'espace jusqu'au jour où le mystère de découvertes nouvelles nous obligerait à considérer de nouveau le monde avec des yeux de poètes, à le voir comme des sauvages qui savaient que si l'univers était une serrure, sa clef était la métaphore plutôt que la mesure ». (p. 524).

Battu : Verseau l'intrépide, Verseau le lutteur, le sceptique, l'amertume faite homme, nous semble bien avoir été au bout du compte à rebours battu, battu par des miettes, par le punch d'Armstrong, la puissance de la NASA, la ténacité de Von Braun, la foi hyperbolique de ce directeur de vol qui pense que l'expédition lunaire est l'événement le plus important depuis trois milliards d'années, depuis que le premier poisson s'est hissé sur le sol, laissant derrière lui le berceau maternel de l'océan.

Comme la Lune, Norman-Verseau a été violé. Car c'est bien d'un viol qu'il s'agit, c'est bien ainsi que l'expédition lunaire est en profondeur ressentie : le tendre hymen blanc de la Lune percé par une fusée phallique, victoire de l'humanité mâle sur le mystère femelle. Cependant ce viol est prémédité, ce n'est pas la passion brûlante qui le motive mais au contraire la froide raison qui ne cherche plus ses raisons, qui fonctionne en dehors de toute raison, qui tourne à vide. Les techniciens de la NASA, les savants, les cosmonautes eux-mêmes, note Verseau, sont des « gens sans odeur ». Pour les appréhender, nous sommes privés d'un sens majeur ; c'est comme s'ils n'existaient pas : un chat ne s'intéresse pas à son image dans la glace parce que son reflet est privé d'odeur... Pour le moins, les fourmis de la NASA sont totalement interchangeables, elles ne parlent que par stéréotypes, comme des ordinateurs — ou alors comme des brochures publicitaires qui voudraient nous faire acheter la Lune. C'est une autre des contradictions du cirque Apollo, du Barnum NASA : il y a une partie visible (c'est celle qui fascine), le monstre de flamme qui s'élève et qui perce la voûte tendre des cieux, la fusée — et puis la partie invisible, cet environnement froid et grouillant, muet et sans odeur, mécanique et programmé.

Cette dualité amène Verseau à se poser des questions sur la houle de popularité qui entoure les expériences spatiales, et surtout sur la monopolisation de la ferveur populaire au profit du personnage de Wernher Von Braun, qui pourtant n'a qu'une place secondaire à la NASA, qui surtout n'est ni le chef des vols habités ni le responsable du module : Von Braun n'est que le père de Saturne V, le phallus, « entrailles et graisse, canalisation et super-tuyaux ». Mais, conclut Verseau, il faut voir dans cette préférence (la fusée rugissante contre le module porteur d'intelligence) le fait que l'homme « voue un culte à son phallus plutôt qu'à une goutte de sa semence ».

Et puis aussi, Von Braun a été nazi :

« Pour l'opinion publique, il avait été un nazi : c'était suffisant pour assurer sa célébrité. Qui pourrait commencer à mesurer la secrète séduction qu'exercent aujourd'hui les nazis ? C'était un sujet de méditation qui convenait à Verseau : l'Amérique actuellement était puissante mais sans tête, l'Amérique était déchirée par le spectre de la guerre civile, et plus d'un patriote et plus d'un gros industriel — les deux se confondaient souvent ! — voyaient les villes et les universités comme une fosse collective où grouillaient les païens noirs, les révolutionnaires juifs, une racaille minoritaire de nihilistes polyglottes et hirsutes, de hippies, d'obsédés sexuels, de drogués, d'apôtres du libéralisme et de monstres. Le crime poussait la bourgeoisie à accoucher de rêves d'ordre. Des fantasmes d'ordre devaient céder la place à des désirs d'un ordre nouveau. L'ordre était la contrainte, mais l'ordre nouveau exigerait une formidable chambre forte, un effort exceptionnel, un rêve qui ferait l'unité. La conquête de l'espace était-elle donc le chariot que pourrait emprunter Satan, l'unique et grandiose avenue du nouveau totalitarisme ? » (p. 88).

Alors dans tout ça, avec cette épée au-dessus des têtes, la Lune en elle-même est un peu oubliée, oui. L'exploit sportif, les premiers pas, tout cela se perd, se dilue. Pourtant, avec un sens du devoir professionnel remarquable, Norman-Verseau a consacré 300 pages de son livre à décrire (en se servant du propre ouvrage d'Armstrong, Aldrin et Collins, Premiers sur la Lune), la montée au ciel, les opérations spatiales, la marche dans le sable lunaire, la plongée vers la Terre... Mais on sent que le cœur n'y est pas. Ce n'est pas cela qui l'intéressait, pas la prouesse technique, pas le record sportif — et à travers lui, comme il est bien naturel, cela ne nous intéresse pas non plus.

Je l'ai déjà souligné avec insistance, Apollo XI, ce n'est pas un événement. Donc le signe comme la signification du fait échappent au journaliste, et Norman a bien raison d'écrire avec ironie : « Alors qu'on n'avait jamais accordé à Verseau le respect qu'il méritait en tant que romancier, on lui avait toujours décerné en compensation les plus grands éloges comme journaliste » (p. 19). Car ce n'est pas un reportage qu'il nous livre mais un roman véritable en forme de reportage fictif, où il taille à vif dans la chair de l'Amérique, et dans sa propre chair, un roman où Verseau-le-violé nous bouscule et nous dompte sous son déluge verbal en fusion, avant d'être lui-même bousculé et dompté par les signifiés épars trouvés dans sa prose. Certes il lui reste un goût de cendre dans la bouche, un goût de cendre lunaire, et une odeur de soufre entraînée par le passage de Satan flotte encore autour de lui lorsque, en fin d'expérience et en fin de livre, il assiste avec des amis à l'enterrement symbolique d'une voiture au bord de la mer. Mais qui peut dire que l'événement insaisissable a bien eu lieu, que quelque chose, réellement, s'est passé ? La vie des hommes en a-t-elle été changée ? Non. Le gouvernement chinois, au grand scandale de la presse occidentale, n'a pas cru devoir informer son peuple de la mission d'Apollo XI, et beaucoup de Noirs américains des ghettos des villes ont déclaré qu'ils ne croyaient pas qu'il y ait eu un vol, qu'il ne s'agissait que d'une mystification montée pour détourner l'attention des problèmes réels... Alors jouons le jeu, voulez-vous... Et si c'était cela ? Si rien ne s'était passé ?

Eh bien, il resterait un des plus beaux livres de science-fiction que vous pourrez jamais lire, écrit par un des plus grands romanciers de notre temps.

Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |