|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

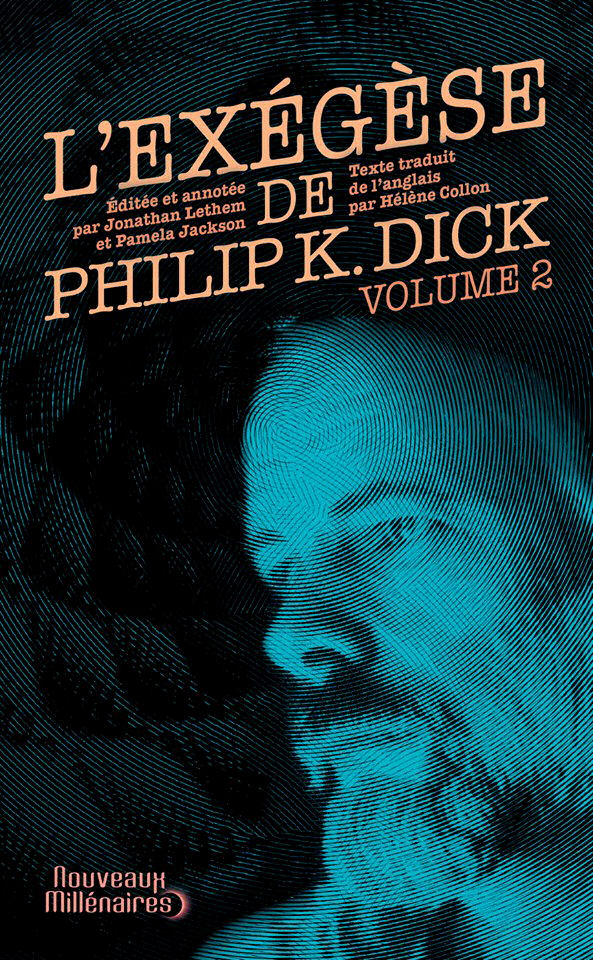

L'Exégèse de Philip K. Dick - volume 2

Philip K. DICK Textes réunis par Pamela JACKSON & Jonathan LETHEM Titre original : The Exegesis of Philip K. Dick, 2011 ISFDB Cycle : L'Exégèse de Philip K. Dick  vol. 2 vol. 2Traduction de Hélène COLLON J'AI LU (Paris, France), coll. Nouveaux Millénaires   Dépôt légal : octobre 2017 Première édition Essai, 768 pages, catégorie / prix : 39,90 € ISBN : 978-2-290-11151-2 Format : 16,0 x 23,5 cm✅ Genre : Hors Genre Éditée et annotée par Jonathan Lethem et Pamela Jackson. Couverture : Studio de création J'ai Lu, d'après un portrait de Philip K. Dick (c) Effigie / Leemage. Édition cartonnée. Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

Composée de milliers de pages de notes manuscrites, d’entrées de journal, de lettres et de travaux préparatoires, l’Exégèse constitue une part essentielle de l’œuvre de Philip K. Dick qui, durant les huit dernières années de son existence, a cherché à donner du sens à ses expériences visionnaires de mars-avril 1974. D’une voix totalement libérée, qui va de la confession personnelle à l’érudition philosophique en passant par les récits de rêves, il y questionne, comme dans sa fiction, la nature de la réalité, la versatilité de l’espace et du temps et le rapport de l’humain au divin. Présentée par Pamela Jackson et Jonathan Lethem au terme de plusieurs années, d’étude et de transcription, annotée par de nombreux chercheurs, L’Exégèse de Philip K. Dick, dont voici le deuxième et dernier volume, est l’édition la plus aboutie du testament littéraire et intellectuel d’un écrivain reconnu aujourd’hui comme l’un des plus importants du XXe siècle. Grand Prix de l'Imaginaire 2017 Prix spécial du jury

Critiques

Il y a, un peu avant la moitié de l’ouvrage, un émouvant passage, où Philip K. Dick imagine qu’il questionne Dieu sur ses visions de février-mars 74. Dieu lui dit qu’il est l’infini : tous les raisonnements que l’auteur pourra jamais élaborer ne déboucheront sur rien qu’une pensée saurait enfermer. Chaque proposition de thèse et antithèse se solde par la même réponse : « Me voici ; voici l’infini. » De régressions en nouveaux échafaudages, à chaque illumination, patiemment, Dieu réplique à l’identique. Il le met au défi : « Chaque pensée conduit à l’infini, n’est-ce pas ? Trouves-en une qui n’y conduise pas. » Rien n’est plus poignant que ces pages où Dick, qu’on suppose infiniment malheureux, s’obstine et recommence sans aboutir à un résultat. Voilà six ans et demi qu’il livre cette formidable bataille intellectuelle, croyant une nuit trouver une solution puis s’apercevant le lendemain qu’un élément de l’hypothèse ne correspond pas. Toute L’Exégèse est traversée d’exclamations comme « j’y suis, j’ai compris, ça y est, c’est évident, c’est extraordinaire, j’en suis convaincu, pas étonnant que, dire que je ne m’en étais pas encore rendu compte », litanie accompagnée d’un retentissant « cette fois ! », qui n’est jamais définitif. Il s’agit, réellement, d’une tragédie, soit la victoire du destin sur la volonté, dont l’essence est selon lui la collision de deux absolus. Dick repart malgré tout à l’assaut, car il ne trouve intellectuellement aucune satisfaction. Il convoque Heidegger et le Bardo Thödol à la suite des philosophes et des gnoses qu’il a déjà interrogés, y mêle hardiment les présocratiques et le tao de la physique, constructions d’improbables théories traversées d’éclairs de génie, étayées de fulgurantes intuitions sur la réalité comme champ unifié, sur la perception de l’univers comme système d’information, où matière et esprit seraient les facettes d’un seul et même objet, hasardeux bricolages de vacillants édifices conceptuels à la borgésienne profusion. Ils n’en soulignent pas moins l’immensité de sa culture, l’ampleur de la tâche et la douleur métaphysique qui la provoque : « Seul de mon espèce, j’ai choisi de devenir fou en affrontant la souffrance au lieu de la nier. » Car il a, par éclipses, conscience de son désordre mental, avouant qu’il s’agit d’un choix assumé, l’irrationnel étant la seule voie possible pour penser un univers où la causalité n’est qu’illusion. Il obtient malgré tout, on l’a dit, des réponses partielles, et parvient même à une conclusion en creux, l’aporie de sa démarche devenant la preuve qui la justifie : « Le but véritable de cette exégèse n’est pas de trouver la réponse mais de consigner l’expérience », celle qui l’a ébranlé dans son être et mis en branle l’extravagant projet : «la quête a autant de valeur que le but de la quête ; la quête est la vie dynamique de l’esprit. (…) J’apprends donc je suis », écrit-il au terme de près de huit mille feuillets. Et c’est au final cette obstination, avec ce qu’elle suppose d’abnégation et de souffrance, qui le restaure dans sa dignité d’homme ; l’héroïsme est la seule attitude permettant de l’emporter sur le tragique. Cette radicalité est aussi éthique quand Dick refuse la confortable avance d’Hollywood pour rédiger ou autoriser une novélisation de Blade Runner, qui supposait aussi le retrait des« Androïdes rêvent-ils de moutons électriques » à son sens plus chargé de Vérité, afin de pouvoir écrire à la place son dernier opus dicté par l’urgence, malgré un misérable à-valoir. Il voyait dans le « matérialisme pessimiste » le Mal absolu, générateur du tort fait à la vie, dont il voulait racheter l’humanité, expiant dans le même temps les crimes qu’il se reproche, le scarabée torturé dans l’enfance ou le rat qu’il a mal tué, en léguant au monde cette Exégèse qu’il voyait comme un troisième testament. Sa lecture est passionnante mais exigeante. Elle est aussi éprouvante, à vouloir suivre la superposition aberrante de constructions intellectuelles et leur interprétation sans cesse mouvante, mais elle reste une aventure intellectuelle aussi brillante que roborative. Aussi, ce n’est pas sans compassion qu’on voit Dick, terrassé par la lassitude, reconnaître n’être arrivé à rien au terme de vingt ans de réflexion, puis écrire à nouveau, quelques jours avant son décès : «Bien. Recommençons de zéro pour la milliardième fois. » Lui qui se voyait Prométhée n’aura été que Sisyphe. Un semblant de sérénité apparaît cependant dans le dernier quart, le sentiment de n’avoir pas accompli ces efforts en vain. Aussi peut-on conclure avec Camus : « Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Pour ce que cette somme lui a coûté, on réserve à Dick admiration et tendresse. Claude ECKEN (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112207 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |