|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

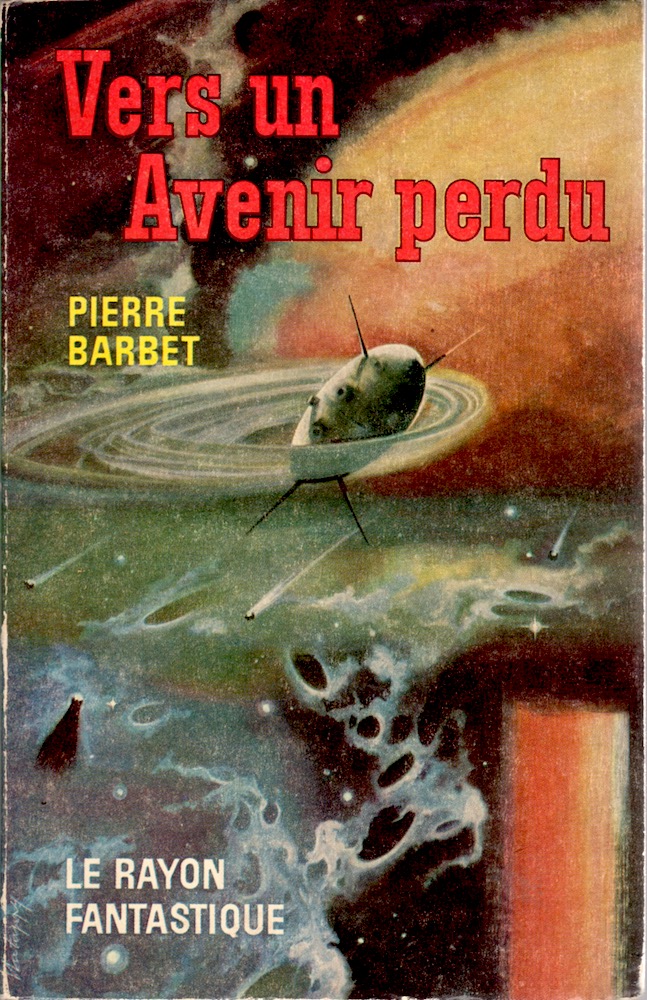

Vers un avenir perdu

Pierre BARBET Première parution : Paris, France : Hachette/Gallimard, Le Rayon fantastique, 1962 Illustration de Jean LATAPPY HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 98 n° 98  Date de parution : 2ème trimestre 1962 Dépôt légal : 2ème trimestre 1962 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Gallimard.

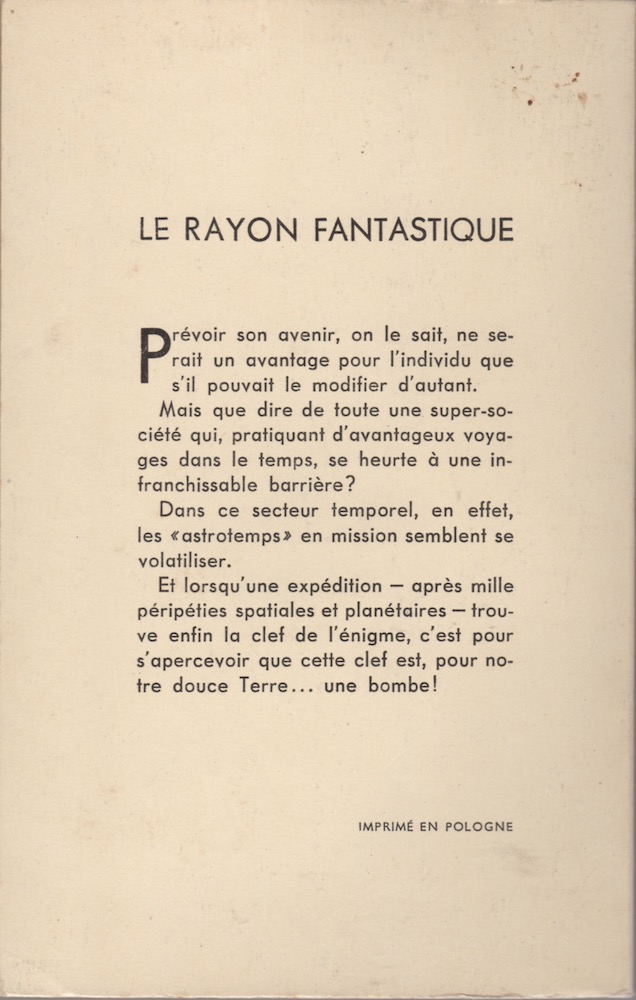

Quatrième de couverture

Prévoir son avenir, on le sait, ne serait un avantage pour l'individu que s'il pouvait le modifier d'autant.

Mais que dire de toute une super-société qui, pratiquant d'avantageux voyages dans le temps, se heurte à une infranchissable barrière ?

Dans ce secteur temporel, en effet, les « astrotemps » en mission semblent se volatiliser.

Et lorsqu'une expédition — après mille péripéties spatiales et planétaires — trouve enfin la clef de l'énigme, c'est pour s'apercevoir que cette clef est, pour notre douce Terre... une bombe !

Critiques

Le thème fondamental de ce roman n’est pas plus faible qu’un autre. L’hypothèse sur laquelle il se fonde est que notre univers est du type « pulsant », son expansion actuelle devant être suivie d’une contraction ; il s’agit de savoir ce qu’il y aura après cette dernière, une fois que toute matière aura réintégré l’atome originel. Le manque de métier et la prétention pseudo-scientifique de l’auteur nous valent cependant, sur cette trame, un affligeant massacre. En premier lieu, il faut noter que l’idée fondamentale résumée plus haut, et à laquelle fait allusion le texte de présentation de la couverture, est traitée en sept pages exactement (241 à 247). Le reste du volume est consacré à des aventures à la sauce interplanétaire, dont la connaissance n’est aucunement indispensable à cette révélation terminale. L’ouvrage s’en trouve évidemment déséquilibré, les épisodes antérieurs représentant une matière qu’il eût été possible de délayer ou de condenser au gré, sans doute, de l’éditeur. Cet effet de remplissage est encore accentué par les nombreux interludes pseudo-scientifiques, destinés à initier le lecteur aux ressources des habitants de ce lointain futur et à leurs découvertes. Ces passages sont de deux espèces : les uns font partie de descriptions présentées par l’auteur, les autres – tout-à-fait analogues de ton – sont échangés par les personnages en de laborieux dialogues. Ils sont à peu près tous également inintéressants. Exemple des premiers : « Douze satellites menaient autour d’elle (il s’agit d’une planète imaginaire) une ronde déférente, s’étalant sur une distance allant de 170.000 à 12.300.000 kilomètres. Le diamètre du plus gros était de 5.700 kilomètres ; les autres, de taille assez disparate, paraissaient tout malingres auprès des 115.000 kilomètres de la planète. Sa rotation sur son axe lui donnait des jours de 10 h. 15 » (p. 113). Exemple des seconds : «…le cerveau des chy-desinsectoides ne devait pas atteindre le mètre cube, ce qui, étant donné le nombre des organes annexes qui s’y trouvent pour la vision, l’audition, le langage, etc., ne laisse que peu de place à l’émetteur en question » (p. 173). Bien entendu, une certaine quantité de science ou de pseudoscience est généralement nécessaire dans un roman d’anticipation. Chaque lecteur de Jules Verne le sait. Ces éléments non narratifs sont souvent difficiles à placer dans le récit des événements qu’ils contribuent à éclairer, puisque leur présence suspend momentanément l’action. Or, cette dernière condition, Pierre Barbet semble l’ignorer totalement : ses digressions sont le plus souvent gratuites, car elles ne concernent que des éléments accessoires du décor – accessoires et passagers. Cette évocation est faite de façon très artificielle, par l’accumulation pesante d’éléments arbitraires (en ce sens qu’ils ne jouent aucun rôle dans le déroulement de l’action) et l’attention s’en trouve bien rapidement lassée. Des renvois au bas de certaines pages viennent encore ajouter à cette impression. Parfois, ils correspondent à des faits connus du pauvre lecteur du XXe siècle, comme à la p. 199 : « actinies – vulgairement appelées étoiles de mer » (pourquoi, au fait, ne pas avoir mis étoiles de mer dans le texte ?) D’autres fois, ils sont destinés à mettre des points comiques sur des i imaginaires. Exemple, p. 136 : « diagnostiqueur – appareil destiné à fournir, dans un temps record, le diagnostic des maladies et la thérapeutique à suivre ». Quelle est la place, en fait, qu’occupe la science dans ce roman ? La pseudo-science, ainsi qu’on l’a relevé, s’y trouve évoquée à de nombreuses reprises, mais nullement par nécessité. En réalité, Pierre Barbet n’énonce jamais – ne suggère même jamais clairement – les règles du jeu pseudo-scientifique dans lequel il lance ses personnages. Le but et les moyens de la mission confiée à ses astronautes ne sont à aucun moment fixés avec netteté et le lecteur a l’impression que leur randonnée est menée par un pur hasard. Cette impression est d’ailleurs accentuée par une maladresse supplémentaire : dans son souci de dépeindre une civilisation très avancée, Pierre Barbet munit ses « héros » d’armes et d’appareils extrêmement perfectionnés – tellement perfectionnés, en vérité, qu’ils rendent ceux qui les utilisent pratiquement invulnérables. De ce fait, et pour qu’il y ait tout de même des aventures à raconter, l’auteur est obligé de présenter ces engins en train de tomber en panne aux moments les plus inopportuns, ce qui soumet les astronautes à quelques dangers, mais rend d’autre part assez ridicules les descriptions de leur efficacité. Lorsque l’auteur, par exception, précise un point, c’est pour le démentir lui-même un peu plus loin. Son protagoniste affirme ainsi (p. 88) : «…si l’on veut effectuer un voyage d’exploration dans le temps, il est absolument nécessaire de sortir de notre univers empli d’ions et de particules de toute sorte…». Le lecteur a à peine le temps de se demander ce qu’on peut bien explorer une fois sorti de notre univers, qu’il assiste (p. 107 et 116), en particulier, à plusieurs incursions dans le temps, lesquelles se déroulent sur des planètes possédant une vie intelligente. Ces faiblesses ne sont rachetées ni par le style, remarquablement homogène dans sa platitude, ni par le relief des personnages principaux, vagues silhouettes auxquelles un nom est arbitrairement attribué et qui s’expriment toutes, hélas, comme l’auteur. En vérité, on ne voit pas bien la raison pour laquelle un tel ouvrage a été publié, si ce n’est peur offrir aux romanciers en puissance un exemple commode de ce qu’il ne faut pas faire en écrivant de la science-fiction. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87253 livres, 112071 photos de couvertures, 83687 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |