|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

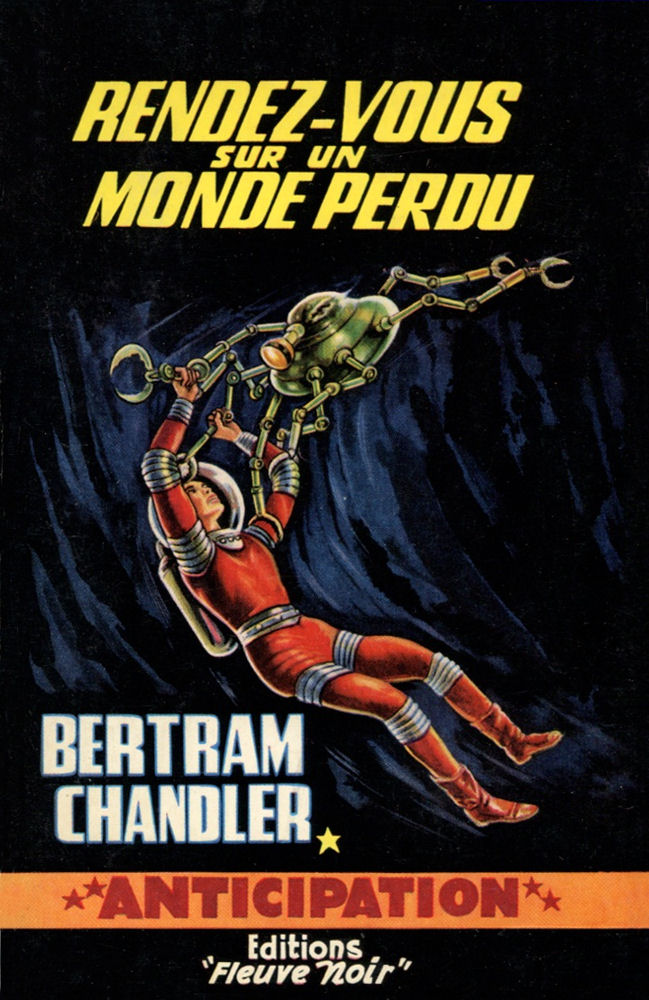

Rendez-vous sur un monde perdu

Arthur Bertram CHANDLER Titre original : Rendezvous on a Lost World, 1961 Première parution : États-Unis, New York : Ace Books (Ace Double n° F-117), 1961 ISFDB Traduction de Amélie AUDIBERTI Illustration de René BRANTONNE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 236 n° 236  Dépôt légal : 4ème trimestre 1963 Première édition Roman, 186 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

Allan Kemp ne peut rester longtemps séparé de sa femme, Véronique, mais ne se résoud pas à abandonner la navigation. Avec Jim Larsen, Dudley Hill et le narrateur, il achète d’occasion un vieil astronef, afin de réaliser le rêve d’y vivre en compagnie de sa femme, à la fois commandant et propriétaire. Ils partent vers la Planète Lointaine où Véronique est restée, mais rencontrent en route un monde peuplé de robots sur lequel ils restent prisonniers. Grâce à la complicité de femmes-robots, ils parviennent à s’évader ; mais c’est pour tomber sur une planète qui sert de repaire à une bande de pirates. Là, ils échangent honteusement la dernière femme-robot (qui était à l’image de Véronique, et commençait à se conduire en être humain véritable) contre des cartes interstellaires. Ils finissent par atteindre leur but, mais leur rêve ne se réalisera jamais, malgré les sacrifices qu’ils ont consentis pour le vivre. C’est le sens général du livre, qui le rend particulièrement attachant. Il s’en dégage une vision morale et métaphysique assez sombre pour qu’on reste silencieux durant les heures qui suivent sa lecture. Cette position amèrement lucide, cette optique un peu camusienne de Bertram Chandler est parfaitement communiquée par un style narratif très classique, fleurant le tabac blond, le pale ale et le bois ciré. On y trouve les notes d’humour qu’un Anglais ne peut omettre : elles prennent possession du texte lorsqu’il s’agit des femmes-robots et de leurs rapports érotiques avec les astronautes, aussi bien que dans le chapitre décrivant les canailles crasseuses tapies sur une planète dégoûtante (le ton est ici légèrement forcé). Cela n’ôte rien au caractère dramatique de l’ensemble, de même que Shakespeare mêlait poésie, grosse farce et philosophie. On y trouve du reste diverses références dans ce sens : une région de l’espace s’appelle « Secteur Shakespearien », et l’astronef rafistolé « Gente-Dame ». La traduction est faite dans un français alerte et correct, à deux exceptions près : on ne dit pas des hydrocarbonates, mais des hydrocarbones – bien que ce soit peut-être à tort –, et l’azote a perdu depuis un siècle son ancien nom de nitrogène. Appuyons pour terminer sur l’intéressante idée qui consiste à se battre contre une machine en se conduisant en agitateur révolutionnaire, et en dressant à l’intérieur de l’ennemi le principe femelle contre le principe mâle. Cette idée conduit à l’inquiétante peinture d’un robot en passe d’accéder à la nature humaine, accession qui le condamne et fait naître en nous de curieux sentiments de révolte et de pitié. Ce thème semble tourmenter certains écrivains Anglais de S.F., puisqu’il était déjà traité dans Pygmalion 2113, d’Edmund Cooper. Mais Chandler le rend vraisemblable en appuyant à plusieurs reprises sur l’idée – bien connue depuis La Mettrie – selon laquelle l’organisme humain est lui-même une machine. Il faut citer aussi les deux phrases qui encadrent le roman et le situent parfaitement en dehors du simple récit d’aventures : « Quand meurt le rêve, que devient le rêveur » ? et « Quand meurt le rêveur, que devient le rêve » ? André RUELLAN |

| Dans la nooSFere : 87252 livres, 112069 photos de couvertures, 83686 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |