|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

Fiche livre

Fiche livre |

Connexion adhérent |

|

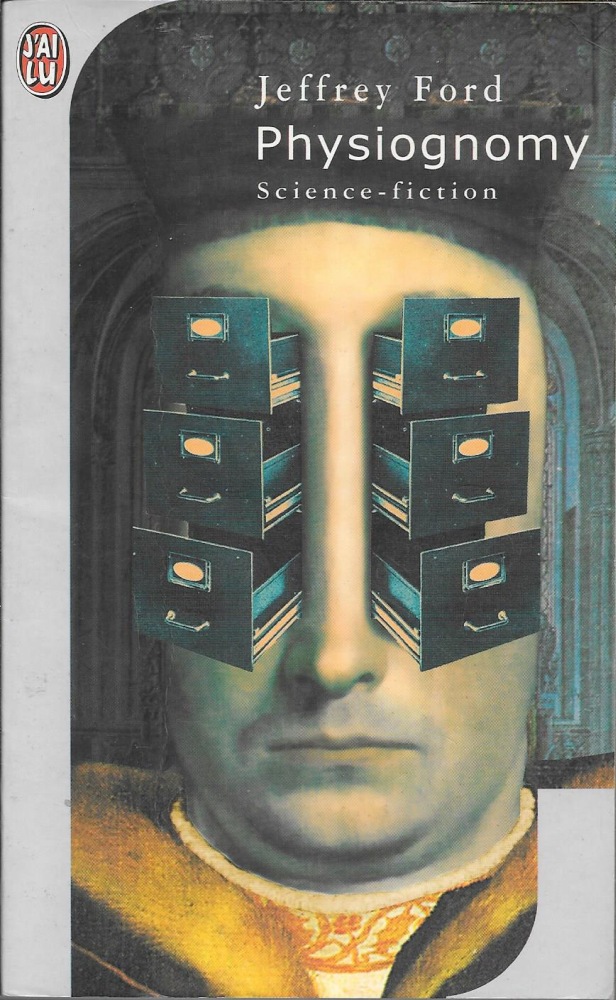

Physiognomy

Jeffrey FORD Titre original : The physiognomy, 1997 Première parution : New York, USA : Avon, septembre 1997 ISFDB Cycle : Physiognomy vol. 1  Traduction de Jacques GUIOD Illustration de Jean LECOINTRE J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (2001 - 2007)  n° 6312 n° 6312  Dépôt légal : juillet 2002, Achevé d'imprimer : 19 juillet 2002 Roman, 256 pages, catégorie / prix : I ISBN : 2-290-31973-2 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

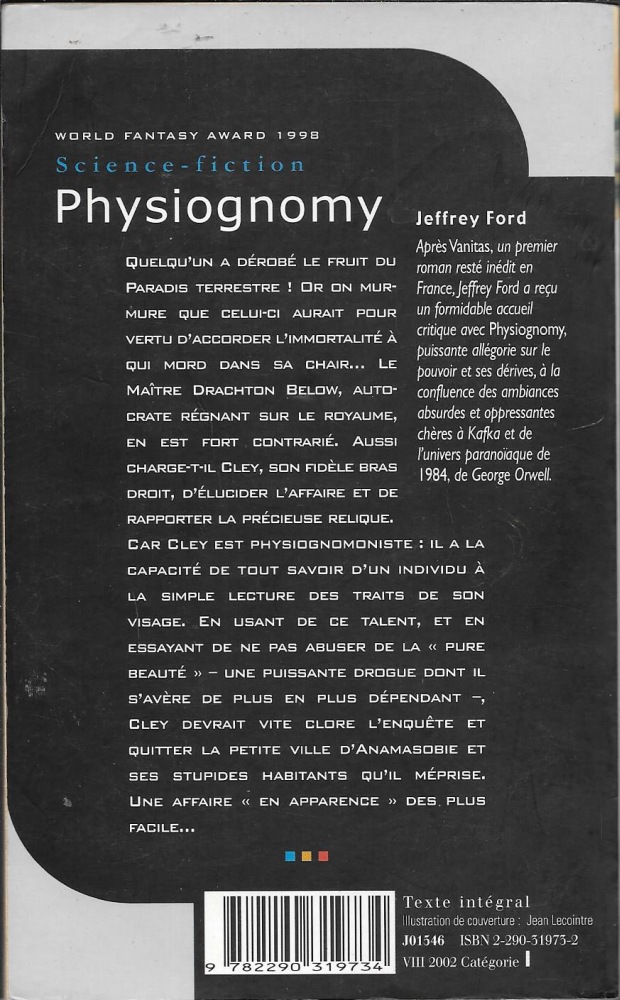

Quatrième de couverture

Quelqu'un a dérobé le fruit du paradis terrestre ! Or on murmure que celui-ci aurait pour vertu d'accorder l'immortalité à qui mord dans sa chair... Le maître Drachton Below, autocrate régnant sur le royaume, en est fort contrarié. Aussi charge-t-il Cley, son fidèle bras droit, d'élucider l'affaire et de rapporter la précieuse relique.

Car Cley est physiognomoniste : il a la capacité de tout savoir d'un individu à la simple lecture des traits de son visage. En usant de ce talent, et en essayant de ne pas abuser de la « pure beauté » — une puissante drogue dont il s'avère de plus en plus dépendant — , Cley devrait vite clore l'enquête et quitter la petite ville d'Anamasobie et ses stupides habitants qu'il méprise. Une affaire « en apparence » des plus facile...

Après Vanitas, un premier roman resté inédit en France, Jeffrey Ford a reçu un formidable accueil critique avec Physiognomy, puissante allégorie sur le pouvoir et ses dérives, à la confluence des ambiances absurdes et oppressantes chères à Kafka et de l'univers paranoïaque de 1984, de George Orwell.

Critiques

C'est à un roman peu ordinaire que nous convie Jeffrey Ford (qu'on se gardera bien de confondre avec son quasi homonyme Jeffrey Lord, auteur des Blade...) avec Physiognomy. Pour commencer, le décor : si l'on se fiait à son seul nom, la Cité impeccable passerait aisément pour un lieu utopique. Pourtant, on y croise des personnages peu recommandables, et l'aliment de base est le crémat, matière que l'on assimile dès le premier reniflement à un excrément quelconque. Et le maître des lieux, Drachen Below, omnipotent, glacial sous son côté onctueux, ferait se dresser les cheveux sur la tête de toute personne endurcie. De même son bras droit, Cley, qu'il charge d'une mission particulièrement ardue : découvrir qui est responsable du vol du Fruit du Paradis Terrestre. Pour mener son enquête, Cley devra se fier à son talent : la physiognomonie. Ou comment, en analysant de manière complètement déterministe le visage et le corps des gens, on arrive à connaître tout d'eux, de leurs habitudes culinaires à leurs idées politiques. Science réputée exacte dans ce monde, elle facilite beaucoup la tâche de Cley, puisqu'il est capable d'innocenter ou d'accuser très rapidement les personnages qu'il rencontre. Ce don hors du commun l'a du reste amené à développer un très fort sentiment de supériorité, et à mépriser tout le monde hormis son Maître, ce qui nous le rend hautement antipathique. On signalera tout de même ses moments de faiblesse, quand il est en manque et s'injecte une drogue qui a pour nom la Beauté. Évocateur ! On le constate à la lecture de ce qui précède, le lecteur est facilement déstabilisé par ce roman : univers très étrange — que l'auteur ne se donne même pas la peine de présenter, puisque le livre débute en pleine enquête — et personnage auquel on peut difficilement s'identifier. Cette déstabilisation est le principal plaisir que procure ce roman : on ne sait jamais où l'auteur va nous emmener. Malgré tout, son univers est extrêmement cohérent, et l'humour est omniprésent, notamment à travers une croquignolesque galerie de personnages secondaires hauts en couleurs. En outre, le roman acquiert une dimension supplémentaire par le biais de la physiognomonie elle-même, aussi exacte que le sont la numérologie ou l'astrologie. C'est, poussé jusqu'à la caricature, le travers qui veut que l'on juge les gens que l'on croise sur leur simple apparence. Satire de l'intolérance, roman bourré de trouvailles, complètement déjanté mais pourtant maîtrisé de bout en bout, Physiognomy est une réussite, un livre inclassable qui donne envie de connaître davantage son auteur. Bruno PARA (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

Avec cette manie de ne pas traduire les titres originaux, le lecteur français peut mal interpréter le titre de ce roman qui n'est pas Physionomie, comme on pourrait le croire, mais Physiognomonie ! La physiognomonie est une ancienne science qui cherchait à étudier le caractère à travers la physionomie. Poussée à l'extrême, elle peut aboutir, comme le fit un temps l'anthropométrie judiciaire, au bertillonnage : Bertillon était un criminologue qui proposait de repérer les individus susceptibles de devenir des criminels en étudiant la forme de leur tête, de leur nez ou de leurs oreilles… Le « délit de sale gueule » devenu réalité ! Physiognomony nous introduit dans un univers étrange, une sorte de royaume absurde et kafkaïen où la physiognomonie est une science exacte, ou plutôt où elle est considérée comme une science exacte : tout individu déclaré coupable sur des critères anthropométriques étant condamné puis exécuté, personne ne peut s'opposer au bien-fondé de la théorie… Jeffrey Ford met en scène Cley, un odieux physiognomoniste qui a tout d'un inquisiteur. C'est avec une certaine jubilation cynique que nous découvrons Anamasobie à travers son regard hautain et méprisant qui ne voit en la populace que de vils animaux : « être porcin aux dents pourries » (p.5), homme au « crâne chevalin » (p.8) ou femme aux « traits de furet » (p.10). Ce sinistre personnage reprend à son compte toute une idéologie détestable : supériorité de l'homme sur la femme, du « blanc » sur le « noir » : « une des premières choses que nous apprenons à l'académie, c'est que la pigmentation sombre de la chair est une marque certaine de la diminution de l'intelligence et de la fibre morale » (p.49) ; « il avait un pénis d'une grosseur extraordinaire qui révélait de toute évidence l'ampleur de son ignorance. » (p.67). Evitons tout malentendu : ces propos ne sont évidemment pas ceux de l'auteur, mais ceux du personnage. Même si le récit nous est présenté à travers la vision de Cley, celui-ci apparaît rapidement comme un être détestable et lâche, qui n'hésite pas à trafiquer les chiffres ou à inventer de nouvelles « lois » anthropométriques pour parvenir à ses fins. L'horreur culmine lorsqu'il mutile affreusement une jeune femme en tentant une vaine expérimentation pour mettre en pratique ses abominables théories. Malgré — ou grâce à — sa personnalité perverse, Cley est un personnage hors du commun et fascinant. Mais ce roman renferme bien d'autres richesses. Nous découvrons aussi des mineurs qui subissent une lente pétrification, un loup-garou cyborg au crâne hérissé de boulons, un mystérieux Voyageur qui revient du paradis terrestre, d'étranges frères jumeaux aux caractères si opposés que l'un n'apparaît que le jour tandis que le second n'est visible que la nuit, un singe qui semble être le véritable gardien d'un curieux bagne, une ville fabuleuse dont les bâtiments explosent sous l'emprise de la folie de son créateur, etc… Bestiaire hallucinant, visions baroques et situations délirantes se succèdent dans ce roman démesuré et constamment étonnant, une oeuvre tout à fait extraordinaire qui mérite vraiment le détour et qui peut se lire indépendamment des suites annoncées. Pascal PATOZ (lui écrire)

Pour ce roman, Jeffrey Ford, que l'on se gardera bien de confondre avec son presque homonyme, Jeffrey Lord — qui signera la série « Blade » chez Vauvenargue — a obtenu le World Fantasy Award 98. Roman incroyable, inclassable, Physiognomy est, au côté du Neverwhere de Neil Gaiman (cf. critique in Bifrost 10 et interview dans le n° 11), l'un des must de la collection, mais infiniment plus étrange encore. Son originalité est aussi extrême que celle de L'Abîme de John Crowley il n'est pas moins difficile et, s'il est aussi dense et touffu en trouvailles que Le Roi sans visage de Hervé Jubert, le ton est autre. Ni fantasy ni S-F sa parenté est ailleurs. Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? Rien de tout cela n'est convenu. Qui ? Le physiognomiste Cley. Où ? D'Anamasobie à la Cité Impeccable en passant par le bagne de Doralice. Quand ? Lorsqu'a été volé un fruit sacré censé être la clef du paradis terrestre. Quoi ? Une fable moderne sur le pouvoir. La Cité Impeccable est une utopie. Nulle part, hors le temps. Une dystopie plutôt, régie par le maître Drachton Below dont elle est le fantasme. Comme dans L'Abîme, il s'agit d'un microcosme ; un monde incomplet, limité, où voisinent mines, voitures hippomobiles, usinage du chrome et lance-flammes. On y mange de peu ragoûtant crémats et des démons cornus à souhait y courent les bois. C'est un monde hanté par le spectre de Lombroso. Quant à Cley, il apparaît comme un émule de Nicolas Eymerich qui serait disciple du précédent, pour en venir, au fil de l'affaire qui nous occupe ici, par acquérir son humanité. Ajoutez pour la mesure un psychotrope hallucinogène pas piqué des vers : la beauté. Tout ça assemblé de manière très solide, très cohérente... S'il y a quelques traits dans l'élaboration des décors et la mise en scène qui rappellent Dino Buzzati, des moments de délicate et loufoque langueur, ils s'entretissent avec une violence intense et vibrante, viscéralement dystopique, qui se dénonce d'elle même. Entre bise et simoun, un vent de folie souffle en bourrasques et ne s'apaise un instant que pour reprendre de plus belle. Difficile de dire si cette fable, à la dimension surréaliste mais complètement barrée, déjantée à froid, face sombre du Jonathan Lethem d'Un Homme nommé chaos, relève davantage de la fantasy que de la S-F. Jeffrey Ford a instauré un décalage maximum entre la narration et la problématique, au point que certains vont se demander où il veut en venir. Interpréter Physiognomy est une gageure éminemment spéculative. Je crois que l'on peut proposer pour champ général une mise en garde contre les utopies et leurs inspirateurs, contre les tentations d'en finir avec l'Histoire. Réflexion qui rappelle à mon souvenir Le Maître du passé de R. A. Lafferty... Plus précisément, la physiognomie est une technique qui permet de connaître le caractère et le devenir de tout un chacun par la mesure du corps et du visage. Et ce d'une manière rigoureusement déterministe. C'est une extrapolation paroxystique de la théorie de Cesare Lombroso ; laquelle voulait que les gens, les criminels et les asociaux en particuliers, présentent des spécificités significatives. Autrement dit, qu'ils soient malades. Quel intérêt direz-vous ? La crâniométrie n'est plus au goût du jour. Certes, mais cela évite ces actes durs que sont le jugement moral et la sanction qui doit se limiter à une peine juste, mais doit-on limiter les soins ? Si on emprisonne en vue de l'expiation, on interne à dessein de guérison. La justice n'est plus de mise puisque l'on agit pour le bien du « malade ». Et si, comme dans ce roman, la « maladie » n'est pas métabolique mais physiologique, due non a des processus mais à son être même, alors peu importe ce qu'il fait, seul ce qu'il est compte. Ses yeux bleus ou son nez crochu ? Vous me suivez... ? Cette conception a la peau dure. Elle est toujours très en vogue... Un siècle après Lombroso, la physiologie est devenue intracellulaire et, aux dernières nouvelles, le génome humain a été décrypté. Entre des chercheurs qui cherchent avant tout de la finance, et des recruteurs, assureurs ou conjoints (oui !) prêts à payer pour juger en fonction de critères génétiques, il y a lieu de s'alarmer. C'est de génétique que parle Ford. La génétique. Voilà de quoi la physiognomie du roman est une métaphore pertinente. Cette problématique a déjà été soulevée dans des œuvres telles que Bienvenue à Gattaca ou Une Enquête philosophique de Philip Kerr, mais Ford est infiniment plus elliptique. Trop peut-être. En revanche, il donne toute son ampleur à la littérature. Plus que livre de genre, c'est à la veine des grands romans dystopiques, de Kallocaïne à Nous autres, qu'appartient Physiognomy. L'argument commercial évoque à juste titre les ambiances oppressantes de Kafka ou l'univers paranoïaque d'Orwell, à quoi il faut ajouter une très grinçante ironie et des traits loufoques qui accentuent le relief du propos comme l'eau forte. Jeffrey Ford a écrit pour ceux qui apprécient K. Boye, F. Kafka, E. Zamiatine ou D. Buzzati, un roman sombre, difficile mais éblouissant, qu'il a su marquer de sa patte. Le roman qu'il vous faudra faire lire à vos proches qui détestent la S-F et plus encore la fantasy. Quand on a vu Brazil, on imagine très bien Terry Gilliam adaptant le roman de Jeffrey Ford... Touffu, riche, âpre, c'est de la littérature de haute intensité, très poétique, déroutante, fort elliptique qui ose un humour grinçant et rajeunit l'anti-utopie. C'est surtout exceptionnel. De nos jours où il y a beaucoup de gros livres, avec 248 pp. seulement, Physiognomy est un grand livre. Jean-Pierre LION |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112222 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |