|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

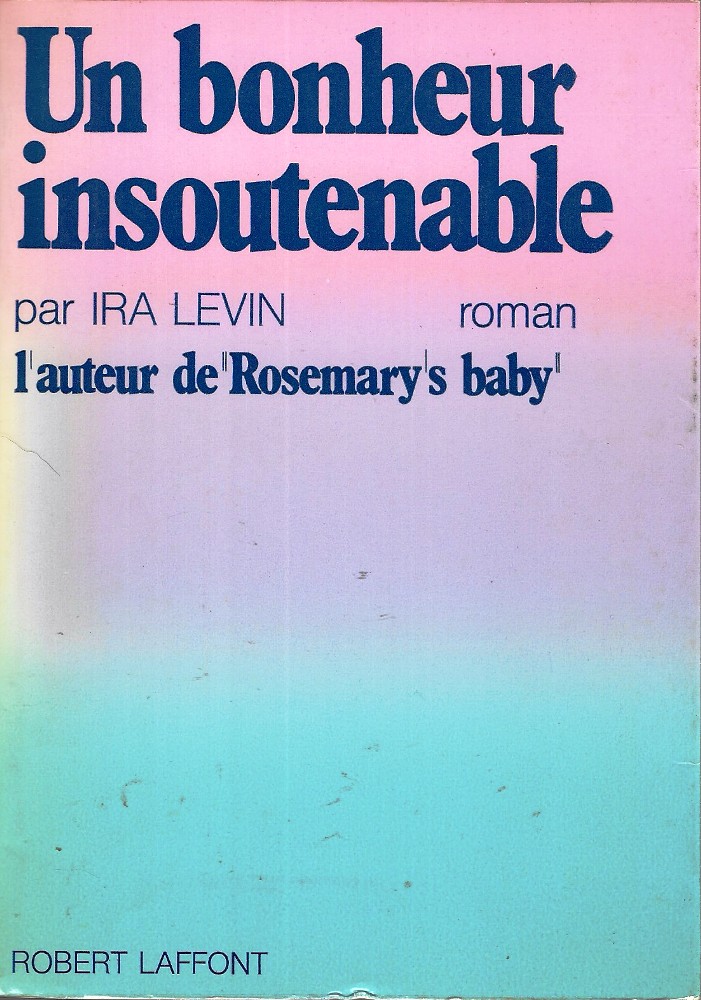

Un bonheur insoutenable

Ira LEVIN Titre original : This Perfect Day, 1970 Première parution : Random House, 1970 ISFDB Traduction de Frank STRASCHITZ Robert LAFFONT (Paris, France) Dépôt légal : 4ème trimestre 1970, Achevé d'imprimer : décembre 1970 Première édition Roman, 392 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 14,5 x 20,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

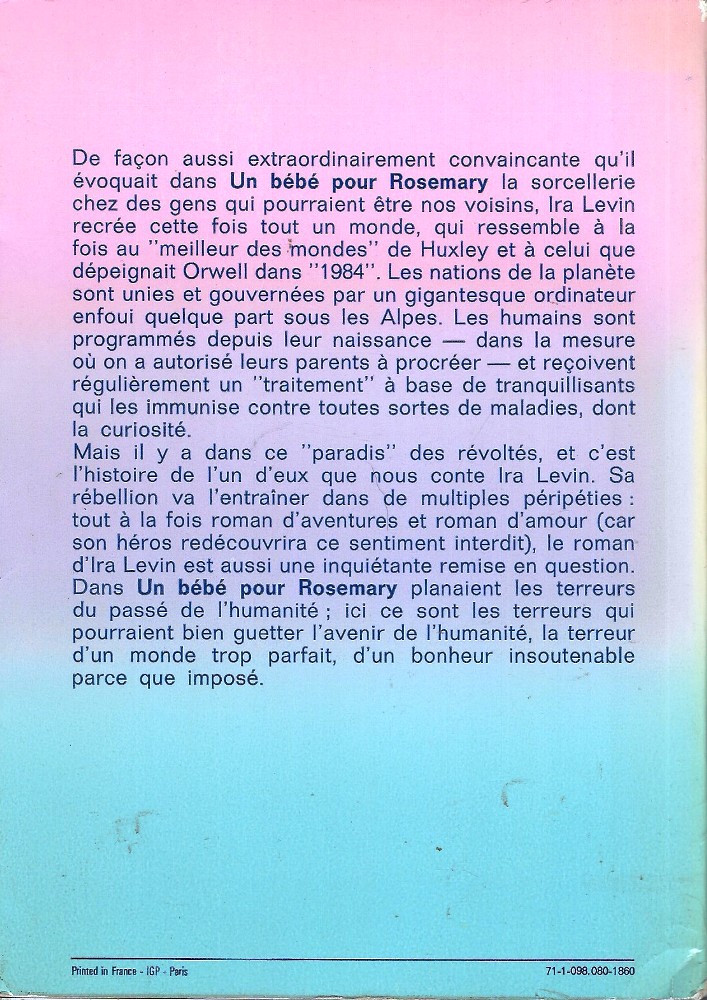

Quatrième de couverture

De façon aussi extraordinairement convaincante qu'il évoquait dans Un bébé pour Rosemary la sorcellerie chez des gens qui pourraient être nos voisins, Ira Levin recrée cette fois tout un monde, qui ressemble à la fois au "meilleur des mondes" de Huxley et à celui que dépeignait Orwell dans "1984". Les nations de la planète sont unies et gouvernées par un gigantesque ordinateur enfoui quelque part sous les Alpes. Les humains sont programmés depuis leur naissance - dans la mesure où on a autorisé leurs parents à procréer - et reçoivent régulièrement un "traitement" à base de tranquillisants qui les immunise contre toutes sortes de maladies, dont la curiosité. Critiques des autres éditions ou de la série

Levin est un des maîtres du fantastique d'horreur avec Rosemary's Baby, mais il fut aussi l'un des premiers auteurs à fantasmer sur le clonage avec Ces garçons qui venaient du Brésil, sans oublier Les Femmes de Stepford, variation sur le thème de la robotisation des esprits et des corps qui s'annonçait avec Un bonheur insoutenable. Ce texte prend place dans la tradition de la dystopie, ou anti-utopie, comme Le meilleur des mondes (1932) ou 1984 (1948). Il s'agit cependant d'un récit original, qu'on peut relire trente ans après sa première publication sans sourire des naïvetés qu'il comporte par endroits. Tout se passe dans un futur non précisé, les dates données ne signifiant rien pour nous. La « civilisation » a colonisé Mars et au-delà. Le calendrier de la semaine comporte un « marxdi », et on porte un « noméro » en bracelet, qui est aussi un lecteur de code permettant en particulier de pénétrer dans les endroits autorisés. L'ordinateur central (Uniord) est censé diriger le monde et les hommes. Pour éviter toute agressivité, chaque individu est médicalisé, classifié, « moutonnisé ». Le héros présente un léger défaut physique : ses deux yeux ont des couleurs différentes. Il a aussi un grand-père qui a aidé à construire Uniord, qu'il a fait visiter à notre héros. On assiste à son enfance où il se révèle un peu différent, à son « éveil » qui le voit conforté dans sa rébellion, puis à sa fuite avec son amour vers la liberté — qui s'avère bien éloignée de ce qu'il rêvait. Il retourne alors détruire Uniord : de nombreuses péripéties, du suspense, des scènes d'action... Une originalité du récit tient au fait que les gardiens d'Uniord attendent ce type d'attaque afin de faire évoluer l'ordinateur grâce à l'apport des « rebelles ». Ce roman fut écrit à une époque où l'on s'interrogeait, avec Marcuse, pour savoir si le « système » était mis en péril par les rebelles, ou s'il se nourrissait de leur dynamisme pour se maintenir et prospérer. Une réponse est donnée ici. Et combien de jeunes et doux hippies d'alors sont devenus des tycoons des médias, de la banque ou de telle multinationale ? Cette variation sur Le meilleur des mondes est une bonne actualisation du problème, dans le contexte des années 1970. Mais il peut aussi nous interroger aujourd'hui. Roger BOZZETTO Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |