|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Lendemain de la machine

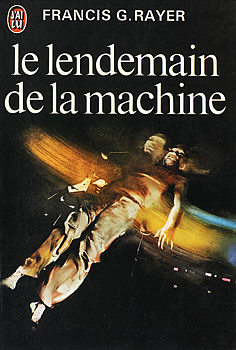

Francis George RAYER Titre original : Tomorrow Sometimes Comes, 1951 Première parution : Home & Van Thal, 1951 ISFDB Traduction de Georges H. GALLET Illustration de Tibor CSERNUS J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1970 - 1984, 1ère série)  n° 424 n° 424  Dépôt légal : 4ème trimestre 1972 Réédition Roman, 320 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Francis G. Rayer est né en 1921 en Angleterre. C'est un ingénieur spécialiste de l'électronique et de la radio. Il est l'auteur d'ouvrages techniques ou de vulgarisation scientifique ainsi que de quelques romans où il aime imaginer le développement futur de la science. Le major Mantley Rawson a été blessé lors de la grande guerre atomique de la fin du XXe siècle. Un nouvel anesthésique le laisse dans un état d'animation suspendue dont il ne se réveillera que deux générations plus tard. C'est alors un monde nouveau, totalement différent de celui qu'il connaissait, que va découvrir Mantley Rawson. Un monde dominé par un cerveau électronique gigantesque, la Mens Magna, et où les humains luttent contre des mutants, nés des radiations atomiques. Mais pourquoi, dans ce nouveau monde, le major est-il toujours accueilli par la formule : « Maudit soit le nom de Mantley Rawson » ? Critiques des autres éditions ou de la série

II est, parfois bizarrement, des livres qui demeurent dans la mémoire, étonnamment vifs, préservés par un mystérieux pouvoir du gris engloutissement général. Le lendemain de la machine est ainsi demeuré dans mon esprit, au point que le simple énoncé de ce titre a suffi pour faire lever en moi des images pleines de couleur et de vie. C'est dire quelle inquiétude je ressentis dernièrement, en lisant, sous la signature de notre estimé confrère S.A. Bertrand, dans son « tour d'horizon » de l'édition française, un commentaire désabusé sur la peu évidente nécessité que revêtait à ses yeux une telle réédition en collection « poche ». Avais-je donc bien vieilli, pour que le souvenir de jeunesse ait pu prendre une telle aura, et comment l'ouvrage allait-il passer, pour moi, le cap difficile de la relecture ? Ceci pour ne celer en rien l'inquiétude éprouvée à cette reprise de contact avec l'auteur britannique découvert... eh oui, mes frères, il y aura bientôt vingt ans, via le « Rayon Fantastique » de si nostalgique mémoire !... A la page 2, j'étais rassuré. J'aime l'atmosphère britannique telle du moins qu'elle transparaît dans la littérature que font les fils d'Albion. Et j'ai tout autant apprécié que la première fois la qualité proprement littéraire de ce livre. Il est vrai que la traduction utilisée pour cette reprise est la même (G.H. Gallet) que celle de l'édition française originale et qu'elle domine de très haut certains galimatias récents. Je ne puis m'empêcher de songer, ce disant, aux intolérables bavures que l'on trouve dans d'autres collections, et singulièrement dans une traduction d'Harlan Ellison, dont j'aurai la charité de taire le titre, où les formes progressives sont rendues littéralement en français, à l'aide du participe présent ! Ici, au contraire, la simplicité non absente de recherche du pittoresque et de la poésie, la profonde humanité et l'amour des personnages qui caractérisent l'écrit made in England ont trouvé dans notre langue une équivalence très souple : « Les bombardiers ennemis vinrent par vagues. (...) Quelques-uns s'abattirent, laissant une colonne de fumée comme signe de leur trépas ; les autres passèrent, leurs armes éveillant des échos fracassants parmi les nuages. » Bien entendu, à l'amateur éclairé, un tel roman ne révélera pas de nouvelles formulations acceptables d'un improbable bienvenu. Précisons dès le départ qu'il s'agit ici de l'un des innombrables « post atomiques » qui fleurirent et fructifièrent aussitôt après la fin de la guerre en Extrême-Orient. Mais il faut souligner combien, surtout pour l'époque de rédaction, ce thème était enrichi par d'autres qui se mettaient très astucieusement en prise avec cette idée de base. Au niveau thématique, ce volume est réellement accrocheur. La première et la plus belle de ces idées annexes me semble bien être celle qui consiste à faire du héros de ce volume le responsable individuel de l'holocauste atomique, dont il réchappe par la grâce d'un appareillage ultrasophistiqué d'anesthésie qui lui permet de revenir à la conscience, des années et des années après le cataclysme, maintenu en vie dans les ruines de l'hôpital où il subissait une délicate intervention chirurgicale pendant que partaient accomplir leur œuvre de mort les bombardiers dont il avait lancé les meutes, malencontreusement, à l'assaut de l'ennemi probable, juste avant d'entrer en léthargie provoquée. A noter que, déjà à demi endormi lorsque son subordonné, rompant les consignes médicales et se refusant à prendre lui-même une aussi lourde responsabilité, venait prendre ses ordres, le major Jack M. Rawson se voyait ainsi doté par son créateur - et fort habilement - d'une excellente excuse. Excuse qui autorise à considérer comme imméritée, bien que logique, la malédiction universelle que jettent sur son propre nom tous les humains qu'il rencontre, à son réveil, dans le nouveau monde encore très mal remis de sa destruction quasi complète. Littérairement, de tels procédés marquent un solide métier d'écrivain qui contribue beaucoup à l'agrément de la lecture. Les membres les plus évolués de la collectivité survivante à l'époque où le malheureux Rawson revient à lui ont par ailleurs confié le soin de diriger leur cité - Kaput-des-Urbes, savoureux assemblage de trois langues ! - à un ordinateur géant. Autre thème bien banal aujourd'hui mais nouveau à l'époque et qui prend même, grâce au temps, un parfum supplémentaire, par le fait que F.G. Rayer n'escomptait visiblement pas les progrès accomplis aujourd'hui dans la miniaturisation des appareillages électroniques et faisait donc de son cerveau géant un démentiel ensemble mécanique. Les « mutants » intervenaient eux aussi dans ce récit. Mutants attachants à bien des égards, avec leur télépathie. Avec la fureur que leur témoignaient ceux des descendants de survivants qui s'estimaient « normaux », avec les groupes ayant diversement conservé ou retrouvé une certaine culture - peuplades chasseresses vivant dans les « grandes forêts », malheureux « rawsons » impitoyablement abattus - une diversité est heureusement suggérée. Reste le développement du thème des motivations et actions du grand cerveau électronique, admirablement découvert peu à peu. Les personnages qui croient se conduire eux-mêmes sont en fait menés inexorablement par ce génie électronique vers la seule solution réellement efficace. Solution qui fait elle-même apparaître dans le récit le dernier thème - et non le moindre - de l'histoire : le transfert temporel. Transfert qui achève l'histoire en lui offrant la fin heureuse que le lecteur attendait, tempérée comme il se doit par le sacrifice individuel du héros, lequel devient ainsi le sauveur d'un monde. Monde demeurant lui-même toujours ignorant du terrible péril auquel il vient d'échapper. En résumé, une intrigue habilement conduite et structurée, une écriture agréable et un assemblage très riche et bien articulé des principaux thèmes de l'époque font que je n'ai en rien changé mon appréciation du début des années cinquante. Cet excellent bouquin est tout à fait apte, me semble-t-il, à combler les nouvelles générations d'amateurs en leur découvrant une sorte de digest d'un moment de la SF. Ceci, élément non négligeable, en leur offrant par surcroît l'agrément d'un vif plaisir de lecture. Pierre MARLSON

[Critiques des livres suivants : - Cimetière de l'effroi de Donald Wandrei, Fleuve noir Angoisse n° 1 - L'heure funèbre de Patrcik Svenn, Fleuve noir Angoisse n° 2 - Territoire robot de Jean-Gaston Vandel, Fleuve noir Anticipation n° 43 - À la poursuite des Slans d'A.E. Van Vogt, Hachette Rayon fantastique n° 30 - Le Lendemain de la machine de F.G. Rayer, Hachette Rayon fantastique n° 28]

Affublé d’un titre français grand-guignolesque et présenté sous une jaquette conçue dans le même esprit (mort en suaire, chauve-souris, arbres dénudés, croix branlantes), voici un roman anglais de qualité que nous n’hésitons pas à recommander à tous les amateurs de bizarre et de fantastique. Il s’agit de « Cimetière de l’effroi » (The web of Easter Island), de Donald Wandrei, qui, dédié à H. P. Lovecraft, inaugure de la façon la plus prometteuse la nouvelle collection du Fleuve Noir « Angoisse ». Nous ignorons si le dédicataire a eu l’occasion de le lire. Si c’est le cas, gageons qu’il en a été ravi, car l’ouvrage est dans la plus pure tradition lovecraftienne. Roman de démonologie, « Cimetière de l’effroi » commence par la découverte, dans un cimetière abandonné des Iles Britanniques, d’une petite pierre qui détruit tous ceux qui la touchent. Informé de l’incident, Carter Graham, conservateur d’un musée voisin, reprend les fouilles à son compte. Et ce qu’il trouve, après avoir de peu échappé à la mort, est plus stupéfiant, encore : un puits recouvert d’une dalle et rempli d’ossements appartenant à des hommes ayant vécu il y a des centaines de millénaires. Est-ce là l’entrée du monde des Titans qui avaient créé la terre ? Décidé à résoudre le problème, Graham se rend dans l’île de Pâques où, selon lui, réside la solution, et constate que ses suppositions étaient bien au-dessous de la vérité : il émerge soudain dans des temps fort éloignés des nôtres, sur un globe complètement transformé. Détenteur du « grand mystère », il pourra échapper au cataclysme menaçant ; mais le voudra-t-il ? en aura-t-il le courage moral ? Comme une œuvre de Lovecraft, celle-là se résume mal. Son intérêt réside d’ailleurs autant dans le détail que dans l’idée de base de l’auteur. Un conseil : lisez-la et vous ne serez pas déçus. Le deuxième volume de la même collection, « L’heure funèbre », de Patrick Svenn, s’adresse à un public moins difficile. L’action se déroule à Paris où un professeur (à moitié fou, comme il se doit) expérimente un mystérieux rayon destiné à transformer les gens en… (gardons-nous bien de vous le dire, cela équivaudrait à révéler l’identité du criminel dans un roman policier). Aucun ingrédient ne manque à ce cocktail de terreur : jeune fille pure et innocente, son fiancé – assistant du professeur – sinistre Africaine, collaboratrice du même, etc. Honnêtement écrit, le roman se lit sans ennui et contient quelques bonnes pages d’horreur. La fin nous a néanmoins laissé sur une impression pénible : le « happy ending » n’est-il pas de rigueur dans ce genre d’entreprise ? Au Fleuve Noir également, mais dans la collection « Anticipation », le meilleur roman de Jean-Gaston Vandel que nous ayons lu à ce jour : « Territoire robot ». Nous sommes dans un monde où l’homme se sert de Mogs – robots perfectionnés. Un millionnaire, Manders, décide de tenter une expérience : envoyer des robots sur Mercure, planète inhabitée car inhabitable, pour voir son comportement d’une part et, d’autre part, dans des buts plus ou moins avouables. Les Mogs s’organisent, mais lorsqu’ils signalent à leur maître que ses instructions ont été appliquées, ils ne reçoivent pas de réponse : l’expédition a péri. Abandonnés à eux-mêmes, comment les robots vont-ils se comporter ? À partir de ce moment, l’auteur fait preuve non seulement d’imagination, mais aussi d’un sens aigu de la psychologie, si l’on peut employer ce mot en parlant de créatures mécaniques. Plus d’une fois, ce roman nous a fait songer à un pastiche, et pourtant Vandel demeure constamment logique, souvent jusqu’à l’absurde. Un excellent ouvrage que nous avons lu avec infiniment de plaisir. Chez Hachette, le troisième A. Van Vogt à paraître en France : « À la poursuite des Slans » (Slan), est l’un des meilleurs de la collection « Le Rayon Fantastique ». Nous sommes en l’an 3500 ou 4000. Un dictateur, Kier Gray, règne sur le monde et l’humanité fait une chasse sans merci aux Slans, espèces de mutants qui portent le nom de leur créateur, le professeur F. Slann. Ils se distinguent des hommes par un double cœur et par deux petites cornes qui leur permettent de lire dans les pensées. La plupart des Slans ont été détruits (car on les soupçonne des pires monstruosités), mais il en reste quelques-uns et c’est l’histoire de l’un d’eux, Jommy Cross, dépositaire des secrets de son père, que Van Vogt nous raconte avec le grand talent qu’on lui connaît. Écrit avant 1940, le roman n’en est pas moins d’une étonnante actualité, car cette poursuite des Slans est, en fait, une véritable « chasse aux sorcières ». Vau Vogt fait aussi intervenir une troisième catégorie d’individus, des Slans sans cornes, qui veulent réduire en esclavage à la fois les hommes et les Slans cornus. L’ouvrage fourmille d’allusions et d’observations tant politiques que sociales ; malgré ses quatorze ans, il n’a pas pris une ride. Chaleureusement recommandé. Également chez Hachette, dans la même collection, un bon S.-F. anglais : « Le lendemain de la machine » (Tomorrow Sometimes comes), de F. G. Rayer qui, après un démarrage plutôt lent, s’anime, prend de la stature et finit en beauté. Son héros, le major Rawson, a provoqué une guerre atomique qui a décimé le monde. Lui-même, enfoui sous les décombres de l’hôpital où on l’opérait, se réveille un siècle plus tard. La Terre est alors habitée par : 1° des hommes qui maudissent son nom ; 2° des mutants, espèces de singes humanoïdes télépathes qui, au contraire, bénissent la mémoire de leur involontaire créateur. Arrivé dans la nouvelle capitale, Kaput-des-Orbes, Rawson est obligé de se présenter devant un cerveau mécanique géant qui règne sur la Terre, la « Mens Magna ». Celle-ci, ayant découvert à qui elle a affaire, décide de faire de Rawson l’exécutant d’un des deux plans qu’elle, a élaborés. L’humanité sera-t-elle sauvée ? Sera-t-elle, au contraire, condamnée à mourir ? Les chapitres où Rawson converse avec la monstrueuse machine sont parmi les plus passionnants que nous ayons lus depuis qu’existe l’A.S. et l’atmosphère de certains autres est hallucinante. Comme dans « À la poursuite des Slans », la vraie question est : à moins que l’humanité n’évolue – et ceci à tous les points de vue – doit-elle disparaître ? Malgré son début, voilà un roman qui vous intéressera. Et la chute de la fin, bien que prévisible, est poignante dans sa grandeur austère. Igor B. MASLOWSKI |

| Dans la nooSFere : 87269 livres, 112133 photos de couvertures, 83705 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |