|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

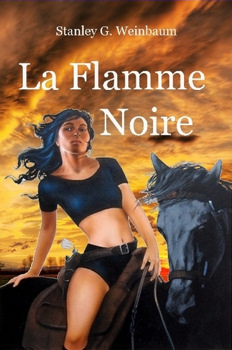

La Flamme noire

Stanley WEINBAUM Titre original : The Black Flame, 1948 Première parution : Startling stories, janvier 1939. En volume : Fantasy Press, 1948 ISFDB Traduction de Robert SOUBIE Illustration de Ron MILLER L'ÂGE D'OR Dépôt légal : octobre 2007 Roman, 328 pages, catégorie / prix : 23 € ISBN : 978-2-917288-00-9 ✅ Genre : Science-Fiction Version brochée.

Quatrième de couverture

Stanley G. Weinbaum (1902-1935) est un écrivain qui a marqué la génération des auteurs de l'âge d'or de la science-fiction. Remarquable par une personnalité attirante, un style littéraire de qualité, la profondeur qu'il donne à ses caractères, son imagination débridée et son humour, et malgré une carrière bien trop courte, puisqu'il a été emporté par le cancer à l'âge de trente-trois ans, il a marqué durablement le domaine de la science-fiction. Sa nouvelle Une Odyssée Martienne, qui fut la première à présenter des extra-terrestres à la fois amicaux et incompréhensibles, est considérée pour sa nouveauté, son humour et son style, comme l'une des plus célèbres de toute l'histoire de la Science-Fiction. Son talent pour l'écriture lui a aussi permis de s'illustrer par deux romans de science-fiction, La Flamme Noire et Le Nouvel Adam, un roman fantastique, Le Cerveau Fou, et enfin un roman sentimental, La Lady Danse. De lui, Isaac Asimov a pu dire qu'il était la « seconde nova » de l'âge d'or de la science-fiction, entre E. E. « Doc » Smith et Robert A. Heinlein. Ce roman post-apocalyptique émouvant, baroque et haut en couleur retrace la manière dont les immortels Joaquin Smith et sa sœur, Margot la Noire, vont engager la reconquête pour construire le premier empire mondial pacifié et comment la belle indomptable Margaret d'Urbs, connue comme la Flamme Noire finira par connaître l'amour avec un revenant des époques révolues. La version intégrale restaurée de ce roman fondateur est publiée pour la toute première fois en Français, dans une traduction originale annotée, précédée d'une préface rédigée par Sam Moskowitz, « fan » de science-fiction de la première heure et historien du genre littéraire.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Robert SOUBIE, Avant-propos, pages 15 à 17, introduction 2 - Sam MOSKOWITZ, La Saga de la Flamme Noire, pages 19 à 39, préface, trad. Robert SOUBIE Critiques des autres éditions ou de la série

La nouvelle collection Science-Fiction qu’Albin Michel vient, avant les vacances, de lancer sur le marché (après une éphémère tentative vieille de quatre ans, qui ne s’était poursuivie que le temps de quatre titres) a un parfum connu et ô combien émouvant : celui du mythique Rayon Fantastique où nous découvrîmes voici tout juste vingt ans, mes frères trentenaires, la SF américaine de l’âge d’or… Certes la couverture se refuse la naïveté des dessins d’antan (et pourquoi, par le grand Rull, les éditeurs français ont-ils tellement peur de la jaquette illustrée ? C’est trop vulgaire ? Ça ne fait pas sérieux ?) et ne nous offre qu’un désert métallisé grêlé de points noirs – pour faire « fiche perforée », sans doute. Je n’aime déjà pas la présentation des Ailleurs et Demain, et voilà qu’on nous ressert, en moins inspiré, le coup du papier de chocolat. Protestez, dessinateurs (Caza, Moebius, Lacroix, Siudmak, Jamoul, à vos plumes et à vos pinceaux ! Mais je m’égare… J’en étais au Rayon Fantastique, que par un curieux retour des choses on se met depuis quelques années à brûler, après l’avoir trop adoré : mais c’est sans doute que, le coup que nous ressentîmes à sa disparition (et qui nous avait poussé à une mythification sans mesure) étant oublié, on en revient maintenant à une plus juste (et peut-être trop sévère) vision des choses… Non, il n’y avait pas que des chefs-d’œuvre au R.F., mais il y en avait ; et si l’on y trouvait des nullités, il n’y avait pas non plus que cela. En fait, c’est bien la diversité absolue qui était de règle au Rayon, et si elle dénotait un certain manque de direction littéraire, cette pagaille faisait aussi partie du charme de la série. Lorsque l’on consulte la liste des ouvrages parus ou à paraître chez Albin Michel, on ne retrouve pratiquement que des auteurs révélés par le Rayon Fantastique : Clarke, Kuttner, E.E. Smith, Heinlein, Cummings, Rayer, Merritt, Hamilton… Les larmes nous en viennent presque aux yeux : alors que la tendance des collections de SF consiste plutôt, aujourd’hui, à faire de timides (ou moins timides) avances aux « nouvelles vagues », voilà qu’une série se lance avec des écrivains qui font tous partie de l’âge d’or – quand ce n’est pas de sa préhistoire ! Faut-il voir là une provocation délibérée de la part des directeurs de la collection (Georges H. Gallet, déjà codirecteur du Rayon, auquel s’est adjoint Jacques Bergier) ? Je crois plutôt qu’il faut prendre ce choix (que rien ne dit définitif) comme l’expression d’une certaine nostalgie qu’il m’arrive d’ailleurs de partager (avec pour rançon des déceptions souvent cruelles lors des retours sur pièces…). Ni Bergier ni Gallet ne sont des fanatiques de la new wave ; on ne s’étonnera donc pas. Et avant de crier à la stérile régression, il faudra, sur titres, jauger notre futur plaisir. La collection, clin d’œil supplémentaire au R.F., s’ouvre, avec son numéro 1, sur la réédition d’une œuvre déjà publiée par lui : La Flamme Noire de Stanley Weinbaum. Je ne sais ce qu’il en a été de la réaction des vieux de mon espèce pas encore tout à fait éteinte, mais personnellement ce titre sonnait à mes oreilles avec une douce magie dans le carillon. Le livre de Weinbaum avait pris place dans mes souvenirs pieux et séniles, dans le compartiment R.F. deuxième souffle (celui qui succéda au temps des révélations fabuleuses, dont van Vogt fut le sommet). Cette histoire de la reconquête d’une Terre de la « Seconde Renaissance », d’abord cinq cents ans après la dévastation nucléaire, puis cinq cents autres années plus tard, avait tout pour séduire l’adolescent que j’étais en 1955, au temps de sa première édition. Les guerres d’unification menées par Joachim Smith et sa sœur Margaret (la « Flamme Noire » du titre) dans une Amérique plongée dans un chaos féodal, puis la tentative de soulèvement populaire avortée sur une planète unifiée sous le joug clément des Immortels, voilà qui parle, et qui reste. Avec le paradoxe temporel, la Terre post-atomique est une des plus riches pâtes qui soient ; il suffit de la faire lever convenablement, et Weinbaum y a mis le levain qu’il fallait : ici le sens du merveilleux épique. Ma seconde lecture effectuée (lunettes chaussées et dentier solidement bloqué), je suis toujours convaincu de la beauté du roman, mais plus tellement de sa solidité. Une fois passé le cap de l’originalité formelle (traiter en heroic-fantasy un sujet ordinairement soumis au réalisme tragique), se remarque un peu trop le déséquilibre de la construction en deux parties (L’aube – La flamme) qui s’articulent mal, car elles fonctionnent sur les mêmes éléments dramatiques et psychologiques : rencontre de Margot-la-Noire avec un homme du commun, qui d’abord la hait, puis s’éprend d’elle, et réciproquement. Et l’impression de relire deux fois la même histoire est d’autant plus forte que certaines séquences sont pratiquement reprises telles quelles d’une partie à l’autre : notamment le trouble qu’éprouve chacun des deux héros masculins successifs, en comparant la diabolique Margot et sa tendre et prosaïque fiancée… Ce genre de répétition donnerait à penser que le récit fut d’abord écrit pour une parution en revue, et épaissi ensuite à la dimension d’un roman – les méthodes d’écriture des auteurs américains plaidant d’ailleurs pour ce fait. Pour l’amateur français qui, comme moi, n’est pas un puits d’érudition, le cas Weinbaum pose au demeurant une énigme : mort à l’âge de 33 ans et ayant écrit toute son œuvre dans les années 30, cet auteur n’est connu en France que par le roman dont il est question ici et, toujours au R.F., par une merveilleuse nouvelle qui fait penser à la fois à Lewis Carroll et à E.R. Burroughs : Odyssée martienne, placée par Gallet dans le recueil Escales dans l’infini – une autre de ces pierres rares du Rayon. Le reste de la carrière de Weinbaum étant restée cachée dans les vastes replis de mon ignorance, force m’est de juger son œuvre d’après ces deux seules pièces, qui sont en tout cas révélatrices de deux de ses penchants : le sens de l’humour et le goût du merveilleux, unis dans le creuset de l’aventure. C’est dire qu’il est un écrivain délibérément optimiste, en somme l’exemple type des ressortissants de l’âge d’or. De cet âge d’or, on retrouve dans le roman qui nous occupe de bien rafraîchissants stéréotypes, comme cette description de bande dessinée : « Elle lui parla des villes en serre chaude de l’Antarctique sous leur dôme de cristal, et surtout d’Austropolis, la grande cité minière à l’ombre du pôle sud, et Nyx, juchée dangereusement sur les pentes du volcan Erebus ». (page 138). Les ingrédients scientifiques (autres stéréotypes) sont également présents, et si les détails concernant l’emploi de la force nucléaire laissent rêveur, on est surpris de trouver à la page 100 une intéressante – bien que fort schématique – notation écologique : « On n’a qu’à laisser se multiplier les oiseaux, avait expliqué Evanie, en détruisant leur principal ennemi, le chat. Il s’était acclimaté ici et rôdait à l’état sauvage dans les bois ; on découvrit un parasite, le féliphage, qui le supprima. Depuis lors il y a beaucoup d’oiseaux et peu d’insectes. » Mais c’est à propos des personnages que Weinbaum déploie le plus de qualités, et c’est bien normal : car son récit est basé à un tout premier degré sur la psychologie, qui permet une projection aisée. D’un côté, les conquérants : le trio d’immortels où Martin Sair représente la science, Joachim Smith la politique, et sa sœur Margaret une synthèse des deux ; de l’autre, les humbles, dans la peau desquels le lecteur peut facilement se glisser : Hull Tarvish le montagnard dans la première partie, Tom Connor (qui, mal électrocuté, a dormi pendant mille ans depuis le XXe siècle), dans la seconde. Et c’est bien avec Connor que l’identification est la mieux ressentie, car il est là pour représenter l’Américain moyen, le « gars de chez nous », de notre époque, et qui, projeté seul dans une aventure inconcevable, en sort gagnant, vainqueur : il épousera la Flamme Noire, ils auront beaucoup d’enfants, il deviendra immortel à son tour : nous sommes bien dans un conte de fées. Preuve supplémentaire : la présence centrale de Margaret, sur qui repose tout le récit, cette improbable femme pétrie d’immortalité, incroyablement belle, et savante, et intelligente, qui est un peu Messaline, un peu Sémiramis, un peu Jeanne d’Arc – en somme une Cendrillon à l’envers. Weinbaum a été fasciné par sa créature, ou alors disons qu’il l’a créée fascinante afin de mieux piéger le lecteur par l’entremise de Hull et de Connor, qui ont alors beau jeu de se livrer aux petites comparaisons avec des beautés plus terre-à-terre, qui ont perdu d’avance… « Sa beauté était absolument incroyable, hardie, outrée. C’était plus qu’un simple manque de défauts ; c’était une beauté positive, suffocante, flamboyante, mais avec une trace d’ennui. (…) Ses lèvres adorables semblaient toujours prêtes à sourire, mais à sourire cruellement et sardoniquement. Sa perfection était implacable, impitoyable, néanmoins c’était la perfection… (…) Vall tremblait, serrée contre (Hull Tarvish). Ce fut un grand soulagement pour Hull de regarder dans ses yeux bleus, profonds mais pas du tout mystérieux, et de voir la joliesse toute simple de ses traits pâles. (…) Pourtant il ne put empêcher ses yeux d’errer encore une fois vers la forme mince sur l’étalon noir. » (page 41). Si la passion pour cette femme mythique est un beau chaînon pour faire prisonnier le lecteur naïf et ensorcelé, l’humour, comme je l’ai déjà souligné, est là aussi pour rafraîchir certaines scènes trop brûlantes : « Maintenant, dit la Princesse, comment préfères-tu mourir, Hull ? — De vieillesse ! répliqua-t-il. » (page 76). Car c’est aussi un des ressorts du conte de fées que de nous faire des clins d’yeux aux moments les plus tendus, dont on pourrait d’ailleurs vite se lasser dans La Flamme Noire, ceux-ci s’appuyant sur la maniaque répétition suivante : Hull (ou Connor) ne cessant d’être condamné à mort par Margot ou Joachim, pour être aussitôt gracié à la page d’après… Et nous en arrivons ainsi, abordant cette opposition entre le peuple (ou son représentant) et la caste des puissants Immortels, à la lecture idéologique de l’œuvre. Passons rapidement mais n’éludons rien : ici comme dans la plupart des contes de fées, la signification est totalement, massivement réactionnaire. Ce sont les Immortels qui ont raison, ces puissants sont des sages qui œuvrent pour le bien du bon peuple, lequel n’a rien d’autre à faire qu’à la fermer et accepter passivement des bienfaits dont il aurait grand tort de se priver. Hull, le guerrier de la montagne, comme Tom, le révolutionnaire de palais, prennent fait et cause pour les Immortels, après un temps de combats bien mous et bien irrésolus qui n’apportent que la preuve qu’il leur faut changer de camp. D’ailleurs, ces combats eux-mêmes, grâce à la savante dialectique déployée par Weinbaum, sont toujours présentés au lecteur comme des plus douteux : « — Il n’est pas un tyran, dit Jan sombrement. Je voudrais qu’il en fût un. Alors notre révolution serait toute simple. » (page 129). Ou encore : « — Hum ! Savez-vous que plus j’entends parler du Maître, plus il me plaît ? Je ne peux pas comprendre pourquoi vous le haïssez tellement ! Apparemment, c’est un excellent souverain. — C’est un excellent souverain, que le diable l’emporte ! S’il ne l’était pas, je vous ai dit que tout le monde serait avec nous. » (page 137). Tout est clair, et ces positions ne seraient pas encore trop graves si, dans son élan, l’auteur ne nous assénait de graves leçons d’eugénisme à prendre comme argent comptant et qui, cette fois, puent vraiment le nazisme à plein nez : « J’ai éliminé les criminels en stérilisant, au long de nombreux siècles, ceux qui avaient des tendances malfaisantes. J’ai élevé le niveau général de l’intelligence en stérilisant les faibles mentaux, les incapables. Si nous avons moins de génies suprêmes que votre race, nous n’avons toutefois ni idiots ni fous, et le génie viendra. » (page 192). La Flamme Noire se révèle ainsi un livre particulièrement faisandé, comme cette magnifique pomme à la peau vermeille et dont la chair était empoisonnée : décidément, nous ne quittons pas le conte de fées. Cependant, il n’est pas question ici de condamner en bloc ce livre pour ses seules connotations idéologiques. Il m’a semblé nécessaire de souligner combien elles étaient haïssables, mais justement le trait est si gros, et les développements si naïfs, que je ne pense pas qu’un lecteur de 1972 pourra recevoir de cet ouvrage un choc décisif ! On restera, je crois, emporté par le tourbillon des images et le flamboiement des passions évoquées, et le sens de l’histoire (car il ne s’agit pas de parler de « message »), de même que les flagrantes erreurs de construction, ne seront ressentis que comme des piqûres d’écharde douloureuses mais non mortelles. S’il n’y a plus de chef-d’œuvre dans mon esprit (ah !… jeunesse !), il reste tout de même un livre bien agréable à relire – ou à lire. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web)

[Critiques des livres suivants : - Chaîne autour du soleil de Kurt Simak, Gallimard, Rayon Fantastique n° 38 - La flamme noire de Stanley G. Weinbaum, Hachette, Rayon Fantastique n° 36 - Les voleurs de cerveaux de Murray Leinster, Fleuve Noir, Anticipation n° 66 - Les visiteurs de l'an 2.000 de J;H. Juillet, Ed du Grand Damier, Cosmos n° 6 - Rideau Magnétique de B.R. Bruss, Fleuve Noir, Anticipation n° 65 - Feu d'artifice de Pierre Versins, Ed Métal, série 2000 n° 19 - Feu dans le ciel de F. Richard-Bessiere, Fleuve Noir, Anticipation n° 64]

Si jamais ouvrage de SF mérita « trois étoiles », c'est « Chaîne autour du Soleil » (Ring around the Sun), de Kurt Simak (Rayon fantastique, Gallimard), qui nous relate la façon dont les mutants entreprennent la conquête de la Terre pour assurer le bonheur des hommes, éliminer ceux qui sont mauvais. Comment procèdent-ils ? Tout simplement en bouleversant l'économie de la planète, en lançant sur le marché des lames de rasoir et des briquets inusables, des autos éternelles, des maisons extensibles à 175.000 francs la pièce et tout à l'avenant. Bien entendu, le capital international s'émeut et, après une intense campagne de haine, lance les hommes contre les mutants. Mais ceux-ci ont plus d'une corde à leur arc, à commencer par la possibilité de se réfugier sur l'une des innombrables Terres coexistantes, tout en y faisant passer les humains qui en ont assez de notre globe. Sous couvert d'A.S., Simak a écrit en fait un roman social du plus haut intérêt, basé sur une étude serrée et logique de l'économie politique, un roman à ne manquer sous aucun prétexte (*). C'est à sir Walter Scott que m'a fait penser « La flamme noire » (The black dame), de Stanley G. Welnbaum (Rayon fantastique-Hachette), car l'auteur nous y décrit les seconds Moyen Âge et Renaissance que connaît l'Humanité, éprouvée à la fin du XXe siècle par une guerre atomique et bactériologique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, « Flamme noire » n'est pas le nom donné à une arme nouvelle, mais celui dont les humains, superstitieux, ont baptisé La princesse Margot, sœur du nouveau maître du monde, Joaquin Smith. Tous deux ont acquis l'immortalité grâce à l'invention d'un illustre savant, mais alors que Smith ne pense qu'à assurer (par des moyens parfois discutables) le bonheur des hommes, Margot, elle, bien que cruelle et débauchée, recherche avant tout le véritable amour. Des deux hommes qui l'intéressent, le premier disparaît, mais l'autre, rescapé de la chaise électrique, réussit à triompher de cette femme, synthèse de Sémiramis, de Marguerite de Bourgogne et de « She ». S'il est une chose que l'on ne puisse reprocher à l'auteur, c'est le manque d'imagination. Son roman ne cesse à aucun moment d'être intéressant ; néanmoins, ce n'est qu'un bon feuilleton d'A.S., et je ne pense pas qu'il faille y rechercher des intentions cachées. J'ai bien aimé « Les voleurs de cerveaux » (The brain stealers), de Murray Leinster (Fleuve noir) qui, autant qu'un roman de SF, est un « suspense » de qualité. Nous y voyons comment des habitants d'un autre univers (des vampires qui s'intitulent « petits amis ») parviennent à hypnotiser l'humanité pour s'installer sur notre Terre et y vivre en parasites, en se nourrissant du sang de nos semblables. Heureusement, la Providence veille sous les traits d'un savant que le Conseil mondial avait condamné à la détention perpétuelle pour avoir voulu étudier des sciences interdites. Hallucinant jusqu'à vous faire dresser les cheveux sur la tête, voilà un ouvrage que vous ne lâcherez qu'après l'avoir fini ! J'ai également apprécié « Les visiteurs de l'an 2.000 », de J. H. Juillet (Ed. du Grand Damier), non en raison de son côté SF assez simpliste, mais à cause des sentiments de solidarité inter-humains que l'auteur met en vedette. En bref, c'est l'histoire d'une fusée qui, partie sur la Lune en 1950, revient quarante ans plus lard, alors que le monde se remet d'une troisième guerre mondiale. Cependant, ce n'est pas sur notre satellite que sont allés les savants de la fusée, mais sur une planète que celui-ci nous cache, une planète du nom d'Eryax, où vit une humanité très belle, très sage, très civilisée. Malheureusement, celte humanité parfaite et pacifiste est menacée par les habitants de Murdax (pourquoi diable ceux-ci ont-ils le type asiatique ?) et c'est pour la sauver que les hommes décident d'organiser une expédition de secours, après que le grand savant noir N'Gaoued aura mis à leur disposition son rayon de la mort qu'il tenait jusqu'alors secret, de crainte d'abus. L'auteur nous annonce d'ailleurs une suite sous le titre de : « Le septième ciel ». « Rideau magnétique », de B. R. Bruss (Fleuve noir), fait suite à « La guerre des soucoupes », du même auteur, et nous y assistons à l'échec, qu'on espère cette fois définitif, d'une seconde tentative d'invasion martienne. Le début est assez lent, mais le récit s'anime par la suite et se présente finalement sous l'aspect d'un space opéra ni meilleur ni pire que la plupart des romans de ce genre et dont le manque de profondeur est compensé par une « mise en scène » auprès de laquelle celles de Cecil B. de Mille paraissent économiquement faibles. C'est en lisant des ouvrages d'Emmanuel Velikovsky que Pierre Versins a eu l'idée de son « Feu d'artifice » (Série 2000, Ed. Métal). J'avais signalé, lors de la parution de son « Les étoiles ne s'en foutent pas », que l'auteur aimait le canular. C'est aussi un peu le cas de « Feu d'artifice », où des scènes intéressantes en côtoient d'autres assez faciles. (Avant la guerre, Jacques Spitz, qu'on ne lit guère plus, hélas ! avait aussi parfois tendance à ce genre d'humour capable de détruire l'équilibre d'un excellent SF) Le thème de l'ouvrage est le suivant : toutes les planètes du système solaire proviennent de Jupiter qui les « expulse » de son sein à des intervalles allant en progression décroissante, donc de plus en plus rapprochés. Des Terriens d'il y a 54 millions d'années, à la civilisation avancée et désireux d'assister à ces « expulsions » successives, se « réveillent » à chacune d'elles, à l'issue d'une hibernation prolongée. Un tel phénomène se produit vers l'an 2050 et les « revenants » en profilent pour contacter des savants français ; l'un de ces derniers, amoureux d'une de nos belles ancêtres, décidera de partager son sort et de voir, un jour, la fin du monde, le « feu d'artifice » final. On pensera ce que l'on veut des théories de Velikovsky adaptées par Pierre Versins, mais son roman est toujours distrayant, malgré les petites réserves ci-dessus. Il est également question de la fin du monde dans « Feu dans le ciel » (Fleuve noir), de F. Richard-Bessière ; mais l'auteur laisse un petit espoir de survie à l'humanité, un petit groupe de savants réussissant à se réfugier dans une cité sous-marine, bâtie au plus profond du Pacifique. Nous apprenons par la même occasion que pareil cataclysme n'est pas le premier, mais que nos ancêtres, supérieurement évolués, avaient pu atteindre une autre planète, s'y installer et y fonder une civilisation avancée. Ce space opéra est assez déprimant, mais il est intelligemment écrit et se lit avec facilité. Igor B. MASLOWSKI Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) |

| Dans la nooSFere : 87269 livres, 112133 photos de couvertures, 83705 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |