|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Rhume

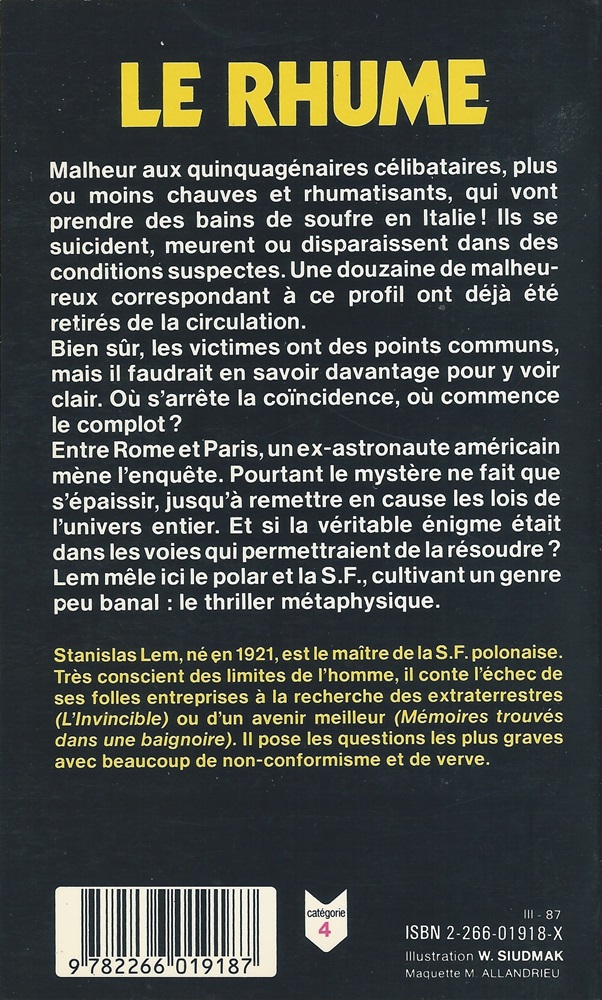

Stanislas LEM Titre original : Katar, 1976 ISFDB Traduction de Dominique SILA Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5251 n° 5251  Dépôt légal : février 1987, Achevé d'imprimer : 27 février 1987 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-266-01918-X Format : 10,7 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Malheur aux quinquagénaires célibataires, plus ou moins chauves et rhumatisants, qui vont prendre des bains de soufre en Italie ! Ils se suicident, meurent ou disparaissent dans des conditions suspectes. Une douzaine de malheureux correspondant à ce profil ont déjà été retirés de la circulation.

Bien sûr, les victimes ont des points communs, mais il faudrait en savoir davantage pour y voir clair. Où s'arrête la coïncidence, où commence le complot ?

Entre Rome et Paris, un ex-astronaute américain mène l'enquête. Pourtant le mystère ne fait que s'épaissir, jusqu'à remettre en cause les lois de l'univers entier. Et si la véritable énigme était dans les voies qui permettraient de la résoudre ? Lem mêle ici le polar et la S.F., cultivant un genre peu banal : le thriller métaphysique.

Stanislas Lem, né en 1921, est le maître de la S.F. polonaise. Très conscient des limites de l'homme, il conte l'échec de ses folles entreprises à la recherche des extraterrestres (L'Invincible) ou d'un avenir meilleur (Mémoires trouvés dans une baignoire). Il pose les questions les plus graves avec beaucoup de non-conformisme et de verve.

Critiques

John, un ex-astronaute reconverti en détective, est chargé d’enquêter sur une série de morts étranges survenues à Naples ces dernières années. Considérés isolément, aucun de ces décès n’est en soi suspect. Néanmoins, les circonstances de ces morts, le profil des victimes, leur changement de comportement inexplicable peu avant leur disparition, et le fait que toutes fréquentaient le même établissement de bains amènent les autorités à s’y intéresser de plus près. Pourrait-il s’agir de crimes crapuleux ? D’un complot politique international ? Ou l’explication est-elle toute autre ? Le Rhume est l’une des œuvres les plus singulières de Stanislas Lem. Sur la forme, il s’agit d’un roman policier, l’un des deux qu’il publia, l’autre étant Śledztwo (1958, inédit en français). Mais, comme dans ce premier essai, la résolution de l’énigme s’appuie moins ici sur les talents de déduction de son enquêteur que sur des théories scientifiques inattendues dans un tel contexte. Le hasard et le chaos sont au cœur de ce roman. Le hasard des péripéties qui s’enchaînent à un rythme effréné durant le premier quart du livre, sans que le lecteur ne soit jamais en position de saisir les tenants et les aboutissants du récit. Le chaos qui s’ensuit, telle cette attaque terroriste à l’aéroport de Rome dans laquelle le narrateur est bien malgré lui impliqué. Et toujours, lorsque le hasard intervient, les doutes qui surgissent quant à sa nature même : et si ce hasard n’en était pas un, mais bien au contraire un acte prémédité, s’inscrivant dans un plan plus large ? Tout le roman repose sur ce questionnement incessant, envisagé du point de vue des mathématiques et des probabilités. Quant à la résolution de l’énigme, elle répond strictement à la même logique à l’œuvre tout au long du récit. L’originalité du procédé dans un tel cadre n’aura pas échappé aux membres du jury du Grand prix de littérature policière, qui couronnèrent Le Rhume en 1979. Philippe BOULIER Critiques des autres éditions ou de la série

NECESSITE DU HASARD On sait que la SF n'est plus répertoriable à partir de ses signes conventionnels. Les vagues, anciennes ou nouvelles, ont effacé sur le sable les traces d'anciennes définitions. Lem, jusqu'ici, proposait cependant au lecteur (en français, du moins !) des œuvres qui gardaient avec le genre canonique un certain nombre de points de tangence. Cela n'empêchait pas ses ouvrages de proposer un objectif plus ambitieux : à l'horizon de la fiction, une sorte de méditation épistémologique. En fait, comme Verne joue avec la technologie, Lem joue sur l'épistémologie. Et cela porte évidemment sur le statut du savoir (Solaris) sur la dérision des certitudes (Ion Tichy). Rhume se situe dans cette ligne, mais il s'en écarte par quelques traits. L'écart est visible au niveau de l'arsenal des thèmes SF : certes, on parle de Mars, des traces d'Aldrin sur le sable de la Lune, et le héros est un ex-astronaute. Mais il aurait pu tout aussi bien être un ex-militaire quelconque, faire appel aux données d'ordinateurs et à la méthode Delphi. On voit mal ce qui aurait changé. Sauf pour quelques vagues connotations à la SF. Cela dit, ce livre est bien dans la ligne des précédents : Lem explore à sa manière l'impossible présence du savoir. Comme dans Solaris, dans L'invincible et ailleurs, à un problème se trouve confronté un appareil immense, qui échoue. Qui ne perçoit même pas la réalité du problème qu'il est censé résoudre. Un élément de cet appareil, le héros — qui a rarement quoi que ce soit d'héroïque — s'investit (se trouve investi) dans l'irrationalité du processus qui constitue l'événement irréductible. Il le connaît, l'affronte, le saisit, s'en trouve transformé. Et cela s'arrête là, toujours frustrant pour le lecteur. Ailleurs, dans les autres ouvrages, il s'agit d'une chose (Océan, Etres magnétiques, artefacts...). Ici, d'une absence. Des effets ont lieu, on leur soupçonne une cause (théorie du complot), opération, test, simulation, hasard (objectif ?). Tout s'explique, mais il n'y avait rien à trouver. Livre-quête d'une absence primordiale : pas de cause initiale, une série d'effets « pervers » dont le résultat synergétique donne l'illusion d'une loi. Le tout dans un style roman noir, à toute allure, d'espionnage — mais sans vamp de service. Le décalage entre la narration de type thriller et la thématique d'enquête scientifique/philosophique, avec son aboutissement ironique donne au lecteur un plaisir rare. Le monde de la SF est plus vaste et plus divers qu'on ne l'imaginait sur la foi d'une thématique standard. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |