|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

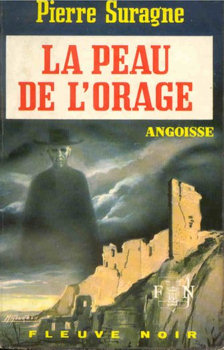

La Peau de l'orage

Pierre SURAGNE Illustration de Michel GOURDON FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Angoisse  n° 235 n° 235  Dépôt légal : 2ème trimestre 1973 Roman, catégorie / prix : nd ISBN : néant ❌ Genre : Fantastique

Autres éditions

FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions, 1980 in La Peau de l'orage, suivi de Duz, Je suis la brume, Brouillards, 1997

Quatrième de couverture

Alice est jeune et jolie. Elle est aussi de ceux que l'on nomme occasionnellement des « beatniks », et qui voyagent au hasard des routes, parfois en dehors des routes, au gré de leur fantaisie. Et c'est la route qui mène Alice, un jour, dans ce coin perdu de la montagne vosgienne, où elle rencontrera « le père » et aussi celui-là qu'on appelle « Porte-Close », muet, un peu idiot, au regard terriblement brûlant. Elle rencontrera également l'orage. Et Luc, grand, beau, fort. Qui lui aussi est un marcheur. Qui lui aussi ne fait que passer, à ce qu'il dit. Le hasard seul a-t-il poussé Alice dans cet endroit ? Ou bien.., ou bien est-ce autre-chose ?

Critiques

(critique de LA PEAU DE L'ORAGE par Pierre Suragne : FN Angoisse n° 235, LA BOUCHE D'OMBRE par Marc Agapit : FN Angoisse n° 234, LE TAMBOUR D'ANGOISSE par B. R. Bruss : Marabout Fantastique n° 428, HAN par Jean-Paul Raemdonck : Marabout Fantastique n° 400, MYRTIS par Daniel Mallinus Marabout : Fantastique n° 433, PARLEZ-MOI D'HORREUR par Robert Bloch : Marabout Fantastique n° 425) Six ouvrages d'angoisse ou d'horreur sont étalés sur mon bureau, et me regardent avec la même ironie torve que les monceaux de livres rejetés par la marée bisemestrielle sur la table de Bertrand. On ne l'aurait pas cru il y a quelques années, mais le fait est là : la littérature fantastique a toujours bon pied bon œil, ce qui enfonce une écharde acérée dans le talon de Gérard Klein qui annonçait naguère sa disparition en tant que genre ne répondant plus à la demande d'aucun groupe socio-culturel, le temps de la « surnature » ayant sombré définitivement. Pourtant, et si l'on se réfère cette fois à Kurt Steiner-André Ruellan et à sa causerie de Trieste (où il était invité d'honneur à la Convention d'août 1972), la littérature d'épouvante répond à un besoin psychologique, car elle remplit une fonction de défoulement et de transfert : on se libère des peurs bien réelles de notre existence de plus en plus sujette aux agressions diverses, en choisissant, bien au chaud dans un lit ou dans un fauteuil, les peurs fictives que nous délivre sans danger un bon roman d'angoisse... Même si le genre a flotté avec la disparition de séries mal adaptées (parce que trop chères et ne choisissant leurs textes que parmi les auteurs du passé : Belfond avec Lovecraft et Maurice Renard, Bourgois avec Lovecraft, Derleth, Machen...), il subsiste et même prolifère avec la collection « Angoisse » du Fleuve Noir, qui va prochainement fêter ses vingt ans d'existence et est passée depuis peu à deux volumes mensuels, et avec la série « Fantastique » de Marabout, qui a à peu près la même productivité. Une troisième collection, la « Bibliothèque de l'Etrange », aux éditions Galliéra (signalée à plusieurs reprises par Bertrand), est récemment apparue sur le marché et compte déjà dix volumes à l'heure où j'écris ces lignes : Fiction y reviendra prochainement pour une étude « en bloc » plus détaillée... Mais place au grand ancien : la collection « Angoisse ». Elle semble depuis cette année être en proie à la même opération de renouvellement qui bouleverse depuis trois ou quatre ans sa sœur « Anticipation ». C'est une bonne chose car, avec les sempiternels Maurice Limat, Dominique Rocher ou Dominique Arly (dont je n'ai jamais parlé dans Fiction, et pour cause !), le lecteur n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut cependant noter que cette opération n'est pour l'instant qu'à demi réussie, car la plupart des « nouveaux venus » débarquent en réalité d'autres collections de la même maison : Béra, Rayjean, Arnaud... et Suragne. Il convient pourtant de dire quelques mots du premier « Angoisse » de ce jeune et prolifique auteur que j'ai signalé plusieurs fois comme étant la grande révélation 1972 d' « Anticipation » : La peau de l'orage (beau titre et belle couverture de l'inégal Gourdon) est un roman campagnard (il se situe dans un petit village vosgien) dont la trame se déroule sur deux plans temporels parallèles. Dans la partie contemporaine, on assiste aux amours de deux jeunes gens, Alice et Luc, qui ont « pris la route » et se rencontrent dans une ferme où ils ont proposé leurs services pour quelques jours. Dans les séquences historiques (qui sont plus que des flashes-back puisqu'elles occupent près de la moitié du roman), on est transporté au XVIIIe siècle, à l'aube de la fondation du village, pour assister à la liaison à parfum de sorcellerie et de blasphémation d'un prêtre et d'une gitane. Les deux lignes de récits ne sont pas absolument analogiques (c'eût été un effet trop facile que Suragne a évité), et elles ne convergent — comme toutes bonnes parallèles au bout de la perspective ! — qu'en fin de volume, pour une double conclusion qu'on devinait aisément tragique, et qui apporte au lecteur la clé de leur lien temporel. Le scénario n'est certes pas original, mais Suragne a su lui donner de l'intérêt grâce à une construction précise, un suspens toujours soutenu, et surtout une écriture chaude, colorée, charnelle, qui nous rappelle, s'il en était besoin, qu'il possède une patte, un style. Il suffit de lire par exemple la séquence nocturne où Alice, fille de la ville, s'abreuve des délices simples d'un oreiller de plumes et de draps propres dans une vieille chambre où reposent des aulx odorants et des champignons sèchés, pour goûter toute la sensualité de sa prose. Dire que La peau de l'orage est une grande réussite serait naturellement exagéré, car on n'y a jamais réellement « peur », et le charme est plutôt dû au pittoresque qu'à une véritable dimension tragique, mais c'est quand même un ouvrage qui tranche sur la plupart de ses frères de collection : dans le genre « angoisse bucolique », Suragne enfonce Rayjean de cent coudées sous la terre ! Je viens de parler des nouveaux. Revenons un instant aux anciens : si d'autres ont disparu (Steiner, Becker), il en reste au moins deux dont la longévité dans la collection est garante d'une continuité de qualité, je veux parler de Bruss et d'Agapit. De ce dernier, La bouche d'ombre est d'un esprit semblable aux précédents de cet auteur que j'ai ici même signalés, c'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup plus d'humour noir que d'angoisse ou d'épouvante à proprement parler. Agapit bâcle de plus en plus ses intrigues, c'est certain, mais il le fait au profit d'une attention narquoise portée à ses personnages — ici un vieux professeur en retraite (qu'on pourrait identifier à l'auteur lui-même !) et sa femme, laquelle est atteinte d'une étrange maladie de langueur qui débouche, comme il se doit, sur un cas de vampirisme. Mais qu'on ne s'attende pas du tout à trouver dans La bouche d'ombre du sang, de l'horreur et des canines dévoilées... Le vampirisme n'intervient qu'en fin de volume, simplement pour donner, pourrait-on penser, un peu de liant, de logique à un livre qui n'est en fait que la description minutieuse, parfois cruelle mais non exempte de tendresse cachée, d'un vieux couple un peu masochiste. Cette description ne va pas sans longueurs, mais elles sont faites de la substance du temps qui passe. S'il en est qui regrettent l'époque de Greffes mortelles et d'un Agapit plus acéré, je suis pour ma part enchanté par son évolution présente, où l'écarlate a cédé la place à une coloration vieux rosé, mi-pourriture, mi-dentelles. Avec un art de la transition remarquable que nos lecteurs apprécieront, je passe maintenant d'Agapit à B.R. Bruss, et du Fleuve Noir au Marabout qui y trempe son bec : image hardie, mais qui correspond pourtant bien à une réalité précise, les Editions Gérard ayant racheté les droits de trois anciens « Angoisse » de Bruss, dont le premier. Le tambour d'angoisse (originellement publié en 1962), est récemment paru. Un mot d'abord sur la couverture, dont j'ai cherché vainement le signataire, mais qui me paraît pourtant être de la main de celui qui est peut-être le meilleur graphiste fantastique du moment : j'ai nommé Carel Thole, peintre italo-hollandais, responsable notamment des couvertures de la revue Urania. Cette tête décharnée, rongée, dans les orbites creusées de laquelle flottent deux yeux de cristal, et qui se détache sur le fond azuréen d'une aube pure, est tout à fait dans sa manière... Quoi qu'il en soit, et même s'il s'agit d'une très habile imitation, chapeau ! (Mais dommage que le lettrage lourd et maladroit du titre rompe l'harmonie de la jaquette...). Quant au roman de Bruss, qui met en scène une expédition de quinze personnes, géologues pour la plupart, s'enfonçant dans le désert australien à la recherche de gisements d'uranium, il est tout à fait inhabituel chez l'auteur, dont le registre est d'ordinaire (pour ce qui est du fantastique) plus quotidien, plus intimiste. Ici, au contraire, les larges espaces d'un désert hanté par les spectres, c'est-à-dire les hallucinations, les fantasmes, la folie. Des comparaisons cinématographiques viennent d'ailleurs à l'esprit, tant on verrait bien l'ouvrage traduit à l'écran : alors que d'ordinaire Bruss est un Delvaux du noir et blanc, il nous donne là un cinémascope couleur de la veine Corman, pleine de péripéties, de violences, de fureur. Cependant, l'essence même de la peur reste mystérieuse, secrète : des appareils (camions, radio) qui tombent en panne, isolant l'expédition ; le harcèlement sonore du « tambour d'angoisse » ; une maladie fatale à courte échéance qui se manifeste par l'apparition sur la peau d'une tache bleue ; un brouillard bleu qui stagne, parcouru de lueurs vertes : il n'en faut pas plus pour que l'expédition se désagrège, pour que ses membres, touchés par la démence, se dressent les uns contre les autres, et pour que la mort fasse son office. La recherche de l'uranium est un prétexte vite oublié, et il ne faudrait pas croire qu'on va lire un documentaire sur l'Australie : le désert, ce n'est qu'un lieu de nulle part où tout peut arriver... le pire particulièrement. Avec des moyens littéraires extrêmement simples (un journal tenu par le dernier survivant), Bruss est parvenu à nous communiquer une angoisse palpable, et son roman est de ceux qu'on ne peut guère lâcher avant de les avoir terminés, tant le suspens y est haletant. En bref, un modèle du genre. Les deux autres ouvrages de l'auteur retenus par Marabout, L'œil était dans la tombe et Le bourg envoûté, sont au contraire de sa plume la plus intimiste, et j'y reviendrai lors de leur parution. Depuis l'an dernier, les Editions Gérard ont créé un « Prix Jean Ray », destiné à récompenser un roman ou recueil de nouvelles inédit, et de caractère fantastique. C'est une mesure sympathique pour la mémoire du grand conteur flamand, et cela peut inciter de jeunes auteurs à tâter du genre. Le revers de la médaille, c'est que les postulants peuvent être amenés à faire du sous-Jean Ray. C'est un peu ce qui s'est passé avec Jean-Paul Raemdonck, lauréat 1972 pour son roman Han, non critiqué à l'époque dans Fiction, et sur lequel je passerai rapidement. Le propos en est la description des rapports troubles qui existent entre le narrateur, commandant de vaisseau dans la marine marchande, et Han, mystérieux matelot venu de nulle part, qui semble immortel puisqu'il renaît toujours après d'horribles trépas où il est atrocement mutilé, et dont la présence obscure et muette à ses côtés hante le commandant. Double fantasmatique, ange gardien incarnation de l'au-delà, Han est un peu tout cela à la fois, et le lecteur restera sur sa soif quant à son existence et sa personnalité réelles. Un tiers aventures marines, un tiers policier, un tiers fantastique, le roman navigue bien dans les eaux de Jean Ray, encore que s'y ajoute une dimension mystique étrangère au Flamand, qui ne se servait de la religion que d'un point de vue purement thématique. On ne peut pas dire que Han soit un mauvais roman, et l'auteur a même une plume prenante lorsqu'il s'agit de tracer une ambiance de port embrumé ou de maison assiégée, mais rien de tout cela n'est original, et j'avoue que pour ma part les récits de mer, de marins et de ports ont le don de m'agacer prodigieusement ! Je m'arrêterai donc sur cette note très subjective (mais je peux au besoin me faire psychanalyser), pour passer au Prix 73, Myrtis, un recueil de nouvelles cette fois, dû à Daniel Mallinus. En douze contes assez brefs, l'auteur revient et brode sans cesse sur le même schème : la conjonction de l'amour et de la mort, en somme le mariage sempiternel d'Eros et de Thanatos. Une poupée communique sa pourriture intérieure à un collectionneur (Myrtis) ; un touriste se voit transporté dans le passé pour y rencontrer une princesse de rêve qui le fait rechuter — très littéralement — dans le présent où il s'écrase (La cité des flots) ; un jeune homme prend la place d'un automate dans une baraque foraine pour étreindre éternellement l'image de cire de la fille qu'il aime (Madeleine, c'était mon rêve). Se superposant, se fondant à cette constante, apparaît aussi le thème du double, très explicite dans Dans une infinité de mondes, où un voyageur rencontre un sosie qui est un autre lui-même ayant bifurqué de sa vie des années auparavant, ou plus souterrain, comme dans Dernière lettre à mon avocat, où un condamné à mort explique à un homme de loi le curieux jeu adultérin qui s'est déroulé entre sa femme et lui, et deux autres personnages qui ne sont que leurs projections fantasmatiques. Enfin, et cela explique la trame de ces contes où les présences féminines sont toujours inaccessibles, les héros masculins sont de pitoyables figures, solitaire vieillissant (Myrtis), obsédé sexuel (Photos graphein), laid et balourd (Le voyage de noce), timide et refoulé (La cité des flots). On voit donc que toutes ces nouvelles sont unies par de solides constantes thématiques. Les textes de Mallinus sont très « écrits », avec une sorte de grâce précieuse et nonchalante, et ils oscillent entre le ténébreux morbide et le vertige du quotidien, c'est-à-dire, si on veut, entre Hanns Heinz Ewers et Marcel Béalu. Ces comparaisons indiquent aussi leur caractère quelque peu désuet : le seul reproche effectif qu'on puisse faire à l'auteur est précisément que ses récits n'ont aucun caractère contemporain, et pourraient avoir été écrits il y a un demi-siècle ou plus. Mais, personnellement, ce « recul » ne m'a pas gêné, et il concourt au contraire à donner à Myrtis un charme un peu évanescent et en tout cas très prenant. Il n'en va pas de même avec Robert Bloch, qui piétine au contraire allègrement le quotidien le plus boueux et donne volontiers dans une sorte de naturalisme moderne. Les récits assemblés dans Parlez-moi d'horreur (et qui viennent du recueil The living demons, ainsi que d'une revue californienne : B P Singer Features) sont assez représentatifs de toutes les facettes de son talent : on y trouve ainsi trois récits de SF, un de suspens, cinq de fantastique surnaturel, un récit d'épouvante, un conte féerique, un dernier tout à fait inclassable (L'intrigue, il n'y a que ça !). C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts, ce qui est plutôt bien, mais que l'ensemble est fort hétéroclite, ce qui l'est moins. Encore ce reproche pourrait-il tomber aisément si tous les récits étaient d'un bon niveau, ce qui n'est pas le cas ici, où l'on parcourt toute une échelle du presque très mauvais au presque très bon... Le meilleur est à mon avis le récit de suspens (Les esprits inventifs), qui décrit la tortueuse machination qu'un homme a inventée pour se débarrasser de sa femme, et où l'on retrouve le machiavélisme de l'auteur de Psycho. A l'autre bout de l'échelle, ce sont les nouvelles de SF qui sont les plus faibles, car d'une banalité éprouvante, encore que Des questions de principe (les ennuis d'un administrateur trop zélé sur une planète à population humanoïde) ait un petit côté Sheckley pas désagréable... mais... petit côté ? Copie conforme, devrais-je dire ! Au milieu, il y a un peu de tout, et de Sheckley je passe à Matheson à propos de L'intrigue, il n'y a que ça ! qui est une nouvelle variante, fort réussie d'ailleurs, des avatars d'un humain projeté dans le monde du cinéma, qu'on pourra comparer naturellement à Fondu enchaîné (dans le recueil de Dorémieux Territoires de l'inquiétude). Matheson et Bloch ont d'ailleurs de nombreux points communs et évoluent dans un univers fort semblable. Mais le premier, avec son aisance stupéfiante qui ne s'embarrasse d'aucun moyen littéraire sophistiqué, me semble bien supérieur au second, dont les textes présentent souvent un aspect besogneux, fabriqué, plus intellectualisé que vraiment senti. On perçoit notamment cet effort mal mâché dans des textes tels que Marché noir ou Machin-Machine-Malchance (curieuse traduction de Tell your fortune !) où une intrigue surnaturelle de type « marché avec le diable » se trouve en complet porte-à-faux avec le back-ground quotidien et contemporain, et une écriture qui se veut populiste (emploi irritant de l'argot), tous procédés qui peuvent faire penser que Bloch a cherché à retrouver la veine de certaines nouvelles psychosociales d'Hemingway, comme par exemple Les tueurs. L'aspect intellectuel se retrouve encore dans les fréquents clins d'œil et références au cinéma (monde que Bloch connaît bien), qui sont lassants à la longue : d'accord, M. Bloch, on vous connaît, n'en remettez pas ! Mais, d'un autre côté, cette imprégnation cinématographique peut aussi suggérer à l'auteur un climat inquiétant et une dimension visuelle de l'horreur, comme dans Les créatures de Barsac, qu'on peut considérer comme une variation en mineur sur L'île du docteur Moreau. Bref, j'accorderai 5 sur 10 au recueil de Bloch. Une dernière réflexion pour clore ce tableau : comme je l'avais déjà signalé à l'occasion d'une notice sur des « Angoisse » récents, il me semble curieux que la plupart des auteurs du genre aillent chercher décors et intrigues loin de la réalité quotidienne, où pourtant l'horreur, donc la fascination/répulsion des lecteurs, devrait être à même de sourdre plus facilement. En ce qui concerne les six ouvrages analysés aujourd'hui, deux sont « campagnards » (La peau de l'orage, La bouche d'ombre) un est marin (Han), un est exotique (Le tambour d'angoisse), un autre tout à fait intemporel (Myrtis), seul le Bloch étant délibérément contemporain et citadin. Ma démonstration, je m'empresse de le préciser, n'est pas du tout convaincante puisque je donnerai néanmoins la palme au Bruss et au Mallinus, mais il était bon tout de même d'amorcer un débat réflexif sur la situation géographique et temporelle du roman fantastique actuel, à propos de quelques parutions récentes. J'y reviendrai peut-être à l'occasion d'une nouvelle fournée... Denis PHILIPPE Critiques des autres éditions ou de la série

DANS LA CHALEUR DE L'ÉTÉ Il y a Porte-Close, le fils muet dont la tête est pleine de craquements. Il y a le père Julien, cloîtré dans son veuvage, il y a la toute vieille aux mains parcheminées. Et Luc, le vagabond aux yeux couleurs d'eau froide. Alice encore, l'auto-stoppeuse, jeans collants et chemisier avec rien en dessous. Et surtout la chaleur sèche de l'été vosgien, fenaisons le jour et nuits moites, dans l'attente d'un impossible orage. Il y a aussi la légende des Braqueux qui conte comment, il y a deux siècles, le curé du hameau s'est damné pour l'amour d'une belle vannière. Ne dit-on pas qu' « il » erre encore dans les ruines, en quête d'une démoniaque copulation ? Un envoûtant roman du terroir à l'écriture simple et belle, toute pétrie de sensualité, qui mêle habilement le fantastique classique (jeteur de sorts, présence du Malin) et le fantastique moderne (sexualité trouble, inconscient malade). En prime, une couverture de Jean-Marie Straub qui change agréablement des photomontages précédents et renoue avec celles, signées Gourdon, de la défunte collection Angoisse. Et quel beau titre ! Denis GUIOT Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |