|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

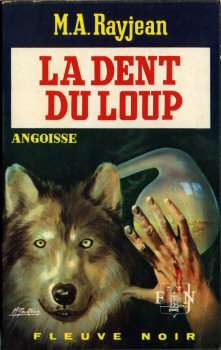

La Dent du loup

Max-André RAYJEAN Illustration de Michel GOURDON FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Angoisse  n° 229 n° 229  Dépôt légal : 1er trimestre 1973 Première édition Roman, 240 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

Il porte la dent du loup au bout d'une chaîne, comme une amulette. Mais il ne peut plus quitter le collier infernal. Héritier d'un horrible pouvoir, il transperce la photo des morts avec la canine recourbée... Alors il attire la malédiction sur les vivants. Un mal horrible ronge ses victimes. Il en fait des martyrs. Et devant la colère des villageois, il n'a plus qu'une solution : il fuit dans la montagne avec la bohémienne, son âme damnée...

Critiques

Oui, A. D. a raison (Courrier des lecteurs, n° 230), la lecture des Fleuve Noir rend fou : à haute dose, l'effet sur le système nerveux est terrifiant. Cinq « Anticipation » et deux « Angoisse » chaque mois... qui résisterait à la longue ? Mon propos présent est à l'Angoisse, d'ailleurs ; supposons donc que la folie qui me gagne vienne, non pas de l'angoisse, mais de l'ennui. Une question alors se poserait : pourquoi cette collection ne parvient-elle pas à démarrer, à crever le plafond ? Des sujets angoissants, il en existe pourtant ; il n'y a qu'à ouvrir le journal ou descendre dans la rue, et puis faire fonctionner son petit cinéma intérieur qui marche à l'air du temps. Il n'y a qu'à s'écouter vivre, ou survivre, et tout est là, thème, obsession, décor, « vécu ». Je verrais bien la collection « Angoisse » tâter de l'insolite quotidien, je verrais bien ses auteurs nous distiller la peur morbide du jour après jour, la peur des néons et de la publicité, des fins de mois difficiles, des brouillards pestilentiels de nos chimies industrieuses, des poids lourds déments lancés mortellement sur nos routes, la peur des banlieues-prisons où se glissent des ombres grises, et celle des tours Montparnasse en mal d'écroulement... A quand Le fantôme du parking ou Le H.L.M. maudit ? A quand L'ascenseur diabolique, L'usine qui tue, Le camion fou, Dans l'abîme de la Z.U.P., L'hypermarché en folie, Un spectre rôde sur l'autoroute, L'hôpital de la mort blême ? Au lieu de cela, de ce saignant de première main, de ces sueurs du jour, de ces peurs hospitalières, la plupart des auteurs de la collection s'éloignent aimablement dans l'espace ou dans le temps, visent l'exotisme, le pittoresque, le folklorique, bref, essayent de nous faire frissonner avec des choses qui ne nous concernent pas : ce pourquoi ils échouent — question de talent mise à part, et pourtant, là aussi... Les deux romans « Angoisse » qui se sont glissés ce mois-ci entre mes mains fatiguées entrent exactement dans le cadre défini à la ligne précédente : La dent du loup de Rayjean se passe en Haute-Provence et nous raconte la malédiction qu'une bohémienne jette sur un berger ; dans La mort noire, G. J. Arnaud nous transporte dans un petit village de 1943 (premier recul) qui entre en résonance avec son existence passée (1335 : deuxième recul), d'où envahissement du « présent » par la peste et les loups. On le voit, rien de tout cela n'est très méchant : les « boumianes » et leurs amulettes sur fond de cigales ne sauraient trop nous toucher ; quant à la blancheur de la neige parsemée des taches figées de cadavres cloués par la mort noire autour desquels les loups mènent la danse, ce serait plutôt un décor à faire rêver, un décor de givre et d'enfance, de conte de fées plutôt que d'histoire à faire peur. Mais soyons précis : si, dans ces « Angoisse », l'angoisse est absente, le deuxième ouvrage est tout de même nettement supérieur au premier cité (et au précédent d'Arnaud dans la collection : Le dossier Atrée, et non, hélas, Opération Astrée, cher Monsieur Nolane !). Il est même, tout compte fait, à lire, à cause de cette magie engourdie qui s'y installe : le Moyen Age a des charmes secrets qu'Arnaud sait bien mettre en valeur, surtout quand il s'agit de la blonde cuisse entrevue d'une héroïne virginale surgie brusquement par les vannes ouvertes du passé. L'érotisme bon enfant de l'auteur (soutenu par une certaine obsession buccale mieux développée dans ses espionnages) fait le reste. L'histoire est bien racontée (quoique le chevauchement des deux époques paraisse un peu linéaire) et les décrochements successifs (le héros de 1973 raconte 1943 qui tombe en 1335) y ajoutent une dimension un peu nostalgique, qui peut faire entrer La mort noire dans le cadre d'un fantastique désuet mais charmeur. Rayjean, lui, poursuit dans la voie de La bête du néant et La malédiction des vautours, celle du régionalisme. Après le Massif Central et le Vercors, voici donc la Haute-Provence, dans la description de laquelle l'auteur a tenté de retrouver, avec ses phrases hachées et ses notations climatiques, certains accents du Giono de Colline — sans' grand succès, il faut bien le dire. Et si le décor est à la rigueur présent, son histoire ne nous intéresse en aucune façon, à cause de personnages falots et sans relief : on ne ressent jamais l'amour du berger pour sa boumiane (au contraire d'Arnaud, Rayjean est d'une pruderie royesque), pas plus qu'on ne perçoit les effets de l'envoûtement, ou qu'on ne comprend le motif des vengeances perpétrées par Sarah, qui s'exercent, semble-t-il, à seule fin de permettre au livre d'avancer. Bref, après d'intéressants débuts en « Angoisse », M. A. Rayjean s'enferme è nouveau dans le fâcheux linéarisme qui rend ses « Anticipation » plus que médiocres. Il faudrait à la collection « Angoisse » un Buzzati, un Cortazar, un Sternberg, un Thomas Owen, et j'en passe. Mais on nous y promet les débuts prochains de Pierre Suragne : ce n'est déjà pas si mal !... Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |