|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

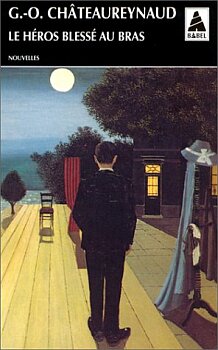

Le Héros blessé au bras

Georges-Olivier CHÂTEAUREYNAUD ACTES SUD (Arles, France), coll. Babel  n° 383 n° 383  Dépôt légal : mai 1999 256 pages ISBN : 2-7427-2315-3 ❌

Quatrième de couverture

Je sortais tout juste de convalescence quand j'ai rencontré Hélène. C'était un soir d'été. La chaleur m'empêchait de dormir. Je pensais à mon destin d'infirme. On m'avait déjà dit à quoi il me fallait m'attendre. J'étais... J'avais été dessinateur. La médaille qu'on m'avait décernée — non sans me déconseiller de la porter en public, étant donné le caractère officieux de cette guerre — m'était un piètre réconfort en regard de l'anéantissement de mes ambitions.Je décidai de marcher un peu. Je me levai, et m'habillai tant bien que mal. En sortant, j'entendis au loin quelques coups de feu. Des hommes se battaient par là, aussi discrètement que possible. Je me disais parfois que je m'en étais tiré à bon compte. C'est peu de chose qu'un bras raide, à côté d'une colonne vertébrale brisée ou d'une virilité déchiquetée. Cependant, je n'avais rien de plus précieux que ce bras ! J'avais donné le meilleur de moi-même à la Cause, sans même savoir en quoi celle-ci consistait exactement. Peut-être était-ce dans la liberté, pour un dessinateur, de se servir de son bras droit, de son poignet, de ses doigts ? Alors, mine de rien, j'aurais perdu la guerre à moi tout seul. Critiques des autres éditions ou de la série

Dans La Faculté des Songes qui lui valut le Renaudot 1982, et dans Le Congrès de Fantomologie, on décelait déjà cette propension è passer de plain-pied de la réalité au fantasme onirique, selon un processus qui mette implicitement en question chacune de ces deux saisies du monde. Le héros blessé au bras renouvelle la manœuvre, en nuances et diversité. Car ce recueil, qui rassemble des fictions écrites entre 1976 et l'an dernier, n'est pas un livre-concept animé par une thématique homogène. On le lit plutôt comme le répertoire changeant d'un illusionniste, dont les ruptures d'ambiance garantissent le charme. Avec une égale acuité, Châteaureynaud est capable de mêler l'étrange aux médias contemporains (Le petit homme d'or, Trois autres jeunes tambours), comme à la plus banale nostalgie amoureuse (Essuie mon front, Lily Miracle). Ou, par décalage, il crée des mondes particuliers : celui du héros blessé au bras dans une guerre de convention, celui de La ville aux mille musées, où les créateurs sont réduits à vivre traqués dans les riches vestiges d'une culture passée, et le pays de fortune où s'achète pour rien une demeure labyrinihique qu'aurait aimée Borges (La demeure de l'amour est vaste). Chaque nouvelle a sa couleur, son décor, son sujet propre. Avec le recul cependant, pour le lecteur qui laisse le travailler l'entrecroisement des textes, des constantes se dégagent. Telle la nostalgie du temps écoulé, qu'on voudrait modifier par quelque subtile uchronie, ou préserver après la mort, en même temps que s'envie ou se cultive l'esprit d'enfance, capable de reconstruire le réel selon les lois du rêve. De ce point de vue, il faut souligner la qualité du récit final, Le Verger, originellement publié dans la Collection « L'Instant romanesque » de chez Balland. L'argument de ce texte représentait en soi un défi littéraire : avec l'histoire d'un enfant déporté dans un camp d'extermination, et dont l'esprit trouve un refuge précaire dans un très beau verger visible de lui seui, comment éviter les pièges du misérabilisme et de la sensibilité larmoyante ? Châteaureynaud y parvient avec une force expressive exemplaire. La clarté toute simple de sa langue, éminemment travaillée sans qu'elle en montre rien, n'y est pas étrangère. Alain DARTEVELLE |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |