|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

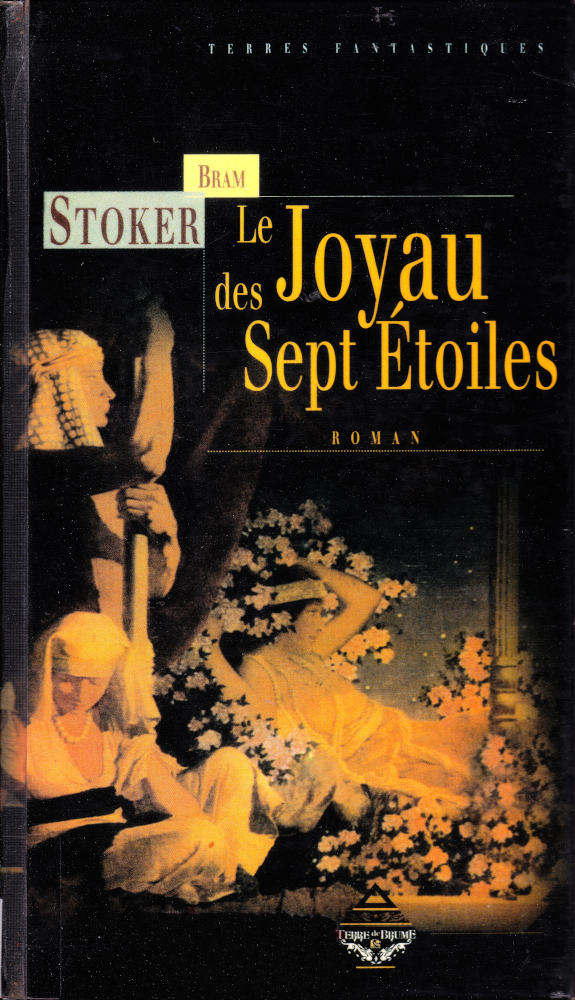

Le Joyau des sept étoiles

Bram STOKER Titre original : The Jewel of Seven Stars, 1903 Première parution : Londres, Royaume-Uni : William Heinemann, 1903 ISFDB Traduction de Jacques PARSONS Traduction révisée par Richard D. NOLANE TERRE DE BRUME (Dinan, France), coll. Terres Fantastiques - Littérature   Dépôt légal : janvier 2003, Achevé d'imprimer : janvier 2003 Réédition Roman, 288 pages, catégorie / prix : 18,50 € ISBN : 2-84362-178-X Format : 14,0 x 24,0 cm✅ Genre : Fantastique Première édition complète. Couverture à rabats. Le texte La Fin "Heureuse" présente une conclusion alternative au roman.

Autres éditions

in Récits gothiques, FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions, 1994 in Le Joyau des sept étoiles, 1998 MARABOUT - GÉRARD, 1976 NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1982 in Œuvres, OMNIBUS, 2004 in Dracula et autres chefs-d'œuvre, 2009 in Dracula et autres chefs-d'œuvre, 2014 in Le Joyau des sept étoiles suivi de L'Enterrement des rats, RBA, 2022 TERRE DE BRUME, 2017

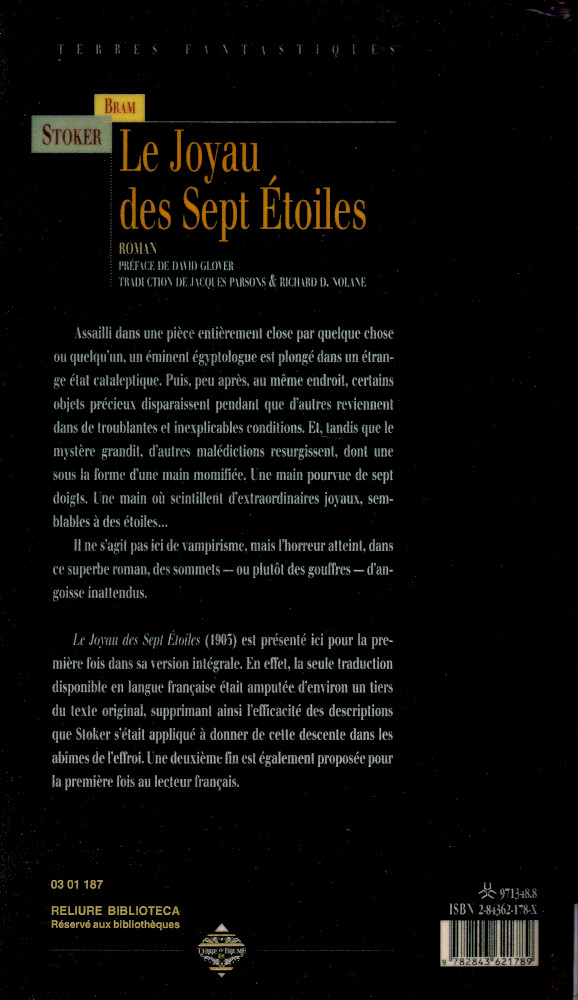

Quatrième de couverture

Assailli dans une pièce entièrement close par quelque chose ou quelqu'un, un éminent égyptologue est plongé dans un étrange état cataleptique. Puis, peu après, au même endroit, certains objets précieux disparaissent pendant que d'autres reviennent dans de troublantes et inexplicables conditions. Et, tandis que le mystère grandit, d'autres malédictions resurgissent, dont une sous la forme d'une main momifiée. Une main pourvue de sept doigts. Une main où scintillent d'extraordinaires joyaux, semblables à des étoiles...

Il ne s'agit pas ici de vampirisme, mais l'horreur atteint, dans ce superbe roman, des sommets — ou plutôt des gouffres — d'angoisse inattendus.

Le Joyau des Sept Etoiles (1903) est présenté ici pour la première fois dans sa version intégrale. En effet, la seule traduction disponible en langue française était amputée d'environ un tiers du texte original, supprimant ainsi l'efficacité des descriptions que Stoker s'était appliqué à donner de cette descente dans les abîmes de l'effroi. Une deuxième fin est également proposée pour la première fois au lecteur français.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Xavier LEGRAND-FERRONNIÈRE, Avertissement, pages 5 à 5, introduction 2 - David GLOVER, Préface (1996), pages 7 à 22, préface, trad. Jacques PARSONS 3 - David GLOVER, Bibliographie Sélective (critique) (1996), pages 23 à 24, bibliographie, trad. Jacques PARSONS 4 - La Fin "Heureuse" (1912), pages 275 à 281, extrait de roman, trad. Jacques PARSONS 5 - (non mentionné), Bibliographie Sélective The Jewel of Seven Stars, pages 283 à 284, bibliographie Critiques des autres éditions ou de la série

Où l'auteur de Dracula montre qu'il sait aussi faire peur avec une momie. Peur et plaisir en même temps, comme avec le vampire, puisque cette momie est celle d'une très belle femme, à qui ses pouvoirs temporels de reine et spirituels de sorcière ont permis d'éviter « l'irréparable outrage » (merci. Racine !). Si on ajoute qu'une jeune Anglaise, charmante et pure, a une ressemblance frappante et de subtils liens avec l'ensorceleuse, on voit que ce livre est bien dans la même ligne de révolte victorienne contre le victorianisme que Rider Haggard (cf. She et Aycha, nos 337 et 479). Les effets angoissants (la main coupée vengeresse) et sensuels (la beauté nue émergeant des bandelettes poussiéreuses) feraient de ce texte, encore inédit en France, un scénario tout trouvé pour le cinéma. Pour le lecteur, cependant, il est à regretter que les longues rationalisations (radiations, corps astral) tournent court, la conclusion abrupte sacrifiant le cohérent au sensationnel.

George W. BARLOW Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Mystery and Imagination (Saison 5 - Episode 03 : Curse of the Mummy) , 1970, Guy Verney (d'après le texte : Le Joyau des Sept étoiles), (Episode Série TV) Blood from the Mummy's tomb , 1971, Seth Holt (d'après le texte : Le Joyau des Sept étoiles) La Malediction De La Vallée Des Rois , 1980, Mike Newell (d'après le texte : Le Joyau des Sept étoiles) La Légende de la momie , 1997, Jeffrey Obrow (d'après le texte : Le Joyau des Sept étoiles) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112226 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |