|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

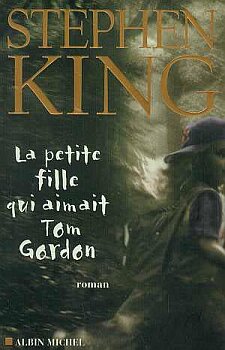

La Petite fille qui aimait Tom Gordon

Stephen KING Titre original : The Girl Who Loved Tom Gordon, 1999 ISFDB Traduction de François LASQUIN Illustration de Shasti O'LEARY ALBIN MICHEL (Paris, France), coll. Romans étrangers   Dépôt légal : avril 2000 Première édition Roman, 336 pages, catégorie / prix : 125 FF ISBN : 2-226-11523-4 ✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

« Le monde a des dents, et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha McFarland avait neuf ans lorsqu'elle s'en aperçut. Ce fut un matin, au début du mois de juin. A dix heures, elle était assise à l'arrière de la Dodge Caravan de sa mère, vêtue de son maillot d'entraînement bleu roi de l'équipe des Red Sox (avec 36 GORDON inscrit au dos), et jouait avec Mona, sa poupée. A dix heures trente, elle était perdue dans la forêt. A onze heures, elle s'efforçait de ne pas céder à la panique, de ne pas se dire Je suis en danger, de chasser de sa tête l'idée que les gens qui se perdent dans la forêt s'en tirent quelquefois avec de graves blessures, que quelquefois même ils en meurent. »

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Post-scriptum de l'auteur (1999), pages 331 à 332, notes, trad. François LASQUIN 2 - François LASQUIN, Note du traducteur, pages 333 à 333, notes

Critiques

King sera toujours King. Stephen King donnant dans la tendresse, voilà ce qui s'annonçait depuis quelque temps. Le vert paradis de l'enfance l'a toujours fasciné et il nous a donné, en plus de la novella Le corps et du roman Ça, plusieurs portraits craquants de jeunes enfants, de ceux de Simetierre à la petite Kyra du précédent Sac d'os. Donc coule dans ce dernier roman, plus court que les productions habituelles de King, une source vive de tendresse particulière, celle qui avait surpris les lecteurs dans les jeunes amours de Roland de Gilead et de Susan, dans le récent Magie et Cristal. Le seul personnage de pré-adolescent auquel un roman entier fut consacré est celui du jeune Jack, dans Le talisman des Territoires (que King et Straub vont poursuivre, alors que Jack a la trentaine, dans un prochain Talisman 2). Jack voulait découvrir le globe magique qui sauverait sa mère malade, et effectuait vaillamment sa recherche de la côte est à la côte ouest des USA, en passant de-ci de-là dans le monde parallèle des Territoires. Mais de nombreux gadgets intervenaient dans la quête initiatique de Jack, diversifiant certes le roman, mais en estompant en partie les particularités de l'évolution du héros, qui perdait en richesse et en nuances. Rien de tel avec La petite fille qui aimait Tom Gordon, un récit intimiste touchant, la simplicité et la force réunies, un roman prenant, qui joue la carte de la sentimentalité. Surtout, un roman qui n'utilise pas les gros effets habituels d'un King qui joue à faire peur et à se faire peur, et que j'ai toujours trouvés excessifs. J'ai en son temps déploré qu'il n'ait pu s'empêcher de les utiliser pendant une cinquantaine de pages dans Sac d'os, ce qui m'a gâché en partie le roman, par ailleurs remarquable. Trisha, neuf ans, s'est perdue dans les vastes forêts qui s'étendent du Maine au Canada. La petite fille de la ville, qui s'est, jusqu'ici, promenée avec sa mère dans des bois « pour de rire », se retrouve dans une forêt « pour de vrai ». Seule, au milieu d'un univers où ses connaissances de citadine ne lui sont que d'un piètre secours, et ne disposant que d'une gamme réduite de comportements efficaces. En quelques heures, la petite fille des villes se mue en « petite fille des cavernes », qui doit tout apprendre par elle-même. Trisha, qui a peur du noir, va affronter la nuit dans la forêt, la solitude, l'inconnu. Elle a soif, faim, se nourrit de fougères et de baies, boit l'eau des ruisseaux qui la rend malade. Sa progression dans la forêt où, incapable de s'orienter, elle s'éloigne peu à peu des zones habitées, devient vite un calvaire, son chemin du Golgotha. Elle vit « au centre d'une noire et tourbillonnante galaxie d'insectes », piquée constamment par les moustiques, sucée par les moucherons, subissant le féroce assaut de guêpes sauvages. Elle s'enlise dans les marais, longe des précipices qui lui font craindre la chute. Bref, elle vit l'initiation des garçons passant à l'âge adulte chez des peuples archaïques dans ce qu'elle avait de plus sévère. Elle se demande à chaque instant quelles autres horreurs elle devra affronter, qu'elle est incapable d'imaginer. Elle tombe malade au bout de quelques jours, vomit, a la diarrhée. Et elle est bien obligée d'accepter des conduites contraires à celles qu'on lui a enseignées, comme manger le poisson cru ou boire de l'eau polluée... Quand elle se regarde dans une eau dormante, elle se trouve « l'air d'une morte, d'un cadavre ». Mais la grande vivacité d'esprit de Trisha est animée par la volonté farouche de survivre. Trisha affronte tous ces dangers avec des pleurs, des hurlements, des crises de désespoir qui alternent avec des réflexions pertinentes de bon sens, de l'humour, des moments d'euphorie et d'exaltation devant ses réussites. Toujours avec résolution. Elle plie, mais ne rompt pas. Elle est soutenue psychologiquement, durant les neuf jours de son odyssée, par le souvenir et la présence imaginée de son idole, le joueur de base-ball Tom Gordon. Elle l'écoute dans ses activités de joueur, le soir, avec son walkman qu'elle utilise parcimonieusement. Tom, auquel elle voue un véritable culte, converse avec elle, lui explique notamment les raisons de son efficacité. Son Dieu protège Tom Gordon, qui lui fait gagner les points décisifs en fin de partie, quand la situation est désespérée pour son équipe et qu'il est appelé en dernier recours. L'immobilité avant le coup, l'index levé vers le ciel en signe de reconnaissance quand le point est marqué, voilà qui fascine Trisha. Ces gestes, qui la sauveront, lui seront plus utiles que les conseils diététiques pour éviter le cholestérol que lui a donnés sa mère... Cette fois, King a relié un mythe moderne, celui du sport, au rituel ancien du geste magique salvateur. Le parcours de Trisha sera intégralement celui d'une initiation, le processus qui permet de réaliser psychologiquement le passage d'un état jugé inférieur à un état reconnu comme supérieur, qui plongera en quelques jours Trisha dans l'adolescence, et même en partie dans l'âge adulte. Car nécessairement, avant de s'en sortir définitivement, Trisha aura à affronter l'épreuve ultime : le combat singulier contre son monstre, la Chose, la Bête qu'elle a constamment sentie autour d'elle durant ses pérégrinations sans la voir, n'observant que ses traces et les restes des victimes animales qui ont constitué sa pâture. Un mystérieux émissaire l'a prévenue, un moine noir, l'envoyé de la Chose, le Dieu des Égarés, qui la convoite et l'attend. Le dieu de Tom Gordon contre celui du moine noir. C'est un récit fascinant que celui des tentatives opiniâtres de Trisha pour éviter les multiples dangers qui la menacent. Sur un sujet bien mince, King a su écrire une œuvre éclatante de fraîcheur et de vaillance enfantine qui ne l'empêche pas de traiter ses thèmes familiers : l'enfance et son imaginaire, la quête vernienne initiatique, la nécessité d'un modèle de vie, la place de la seconde voix, le combat contre le monstre, l'intervention divine dans les actions des hommes. Le genre de roman qu'en plus on termine la gorge serrée... Ce roman de tension psychologique intense, mais obtenue avec des moyens retenus, plaira sans doute moins aux fans épris de gore. Pourtant King a su exprimer toutes les nuances de la peur sans se sentir obligé d'utiliser la grosse machinerie de l'horreur. Et avec quelle sensibilité ! Quelle habileté dans la description des réactions enfantines ! Quelle variété dans les effets ! Un auteur qui n'est pas reconnu à son vrai mérite et qui figurerait parmi les plus grands de son temps s'il se décidait à se débarrasser des oripeaux inutiles dont il se sent obligé d'habiller toutes les peurs. Roland ERNOULD |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |