|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Aux portes de l'épouvante

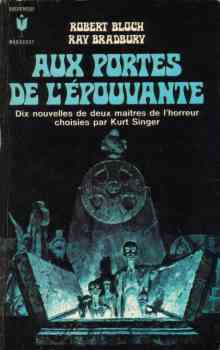

Robert BLOCH & Ray BRADBURY Textes réunis par Kurt SINGER Titre original : Bloch and Bradbury, 1969 Première parution : Tower, 1969 ISFDB Traduction de Gérard HALLEUX MARABOUT - GÉRARD , coll. Bibliothèque Marabout - Fantastique  n° 354 n° 354  Dépôt légal : 1970 Première édition Recueil de nouvelles, 224 pages, catégorie / prix : 1 ISBN : néant ✅ Genre : Fantastique Le texte "Les Espions" de Ray Bradbury ne doit pas être confondu avec l'une des Chroniques martiennes de l'auteur, bien qu'il possède le même titre original.

Quatrième de couverture

A vous glacer le sang ! Macabres et féériques, voici dix nouvelles signées des deux noms les plus prestigieux de la littérature fantastique américaine. Dans une langue à la fois belle et inquiétante, elles nous mènent au seuil d'un univers qui nous semble suffocant, mais qui n'est que la parodie de celui où nous vivons.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Robert BLOCH, L'Ombre du clocher (The Shadow from the Steeple, 1950), pages 5 à 32, nouvelle 2 - Ray BRADBURY, Les Espions (The Watchers, 1945), pages 33 à 54, nouvelle 3 - Robert BLOCH, La Grimace de la goule (The Grinning Ghoul, 1936), pages 55 à 69, nouvelle 4 - Robert BLOCH, Petites créatures de l'horreur (Mannikins of Horror, 1939), pages 71 à 87, nouvelle 5 - Ray BRADBURY, Rêve de fièvre (Fever Dream, 1948), pages 89 à 98, nouvelle 6 - Robert BLOCH, La Sentence druidique (The Druidic Doom, 1936), pages 99 à 123, nouvelle 7 - Ray BRADBURY, L'Homme mort (The Dead Man, 1945), pages 125 à 140, nouvelle 8 - Robert BLOCH, Une question de cérémonial (A Question of Etiquette, 1942), pages 141 à 157, nouvelle 9 - Ray BRADBURY, Le Manipulateur (The Handler, 1947), pages 159 à 172, nouvelle 10 - Robert BLOCH, L'Homme qui criait au loup (The Man Who Cried "Wolf!", 1945), pages 173 à 209, nouvelle

Critiques

L'époque est devenue lointaine où les éditions Marabout nous donnaient, au fil des ans, un ou deux ouvrages annuels (ressortissant aux genres qui nous intéressent) à nous mettre sous la dent. Depuis leur première publication fantastique (Les contes d'Edgar Poe, n° 109), suivie à près de cent numéros d'écart par leur première publication S.F. (Les 20 meilleures nouvelles de science — fiction, n° 207), le rythme s'est accéléré. Signe des temps, une série autonome, « Marabout-fantastique », s'est détachée du « Marabout-géant », pour à son tour se scinder en deux, à l'occasion d'un regroupement à effet rétroactif qui sépare le « Marabout-fantastique » proprement dit du « Marabout-science-fiction ». Signe des temps, les couvertures ont acquis un relief plus vigoureux, les publications Marabout ayant opté pour une illustration gouachée de bonne pâte, avec une couleur dominante se détachant sur fond noir, où nous retiendrons particulièrement les spectres bleus de Aux portes de l'épouvante et les humanoïdes vert sulfureux de Après... Signe des temps, les volumes sont maintenant complétés par un abondant « Dossier-Marabout » qui présente le livre et son auteur, et si les « Avis du conseil de lecture », où ne s'alignent que des appréciations dithyrambiques, nous semblent superflus, on goûtera par contre un avis de Jacques Bergier (La guerre des mouches), une interview de l'auteur (Mort au champ d'étoiles). Signe des temps, les éditions Marabout ont ouvert au maximum le champ de leurs publications, puisqu'on y trouve côte à côte le fantastique le plus classique avec l'anticipation la plus moderne, le roman avec le recueil de nouvelles, l'inédit avec la réédition, l'ouvrage vieux d'un siècle avec l'écrit le plus récent, le texte français avec le texte étranger — éclectisme qui était jusqu'alors l'apanage des seuls « Présence du Futur ». Marabout mérite désormais une bonne place dans notre bibliothèque spécialisée. Et, signe des temps, l'oiseau de marque de la maison, qui orne le coin en haut à gauche de chaque couverture, a abandonné son allure claudiquante et affairée pour se planter solidement, face à nous, sur sa patte unique... Il nous reste à souhaiter peut-être un plus grand discernement dans le choix des titres, et aussi une traduction plus soignée des textes étrangers, avant que notre satisfaction soit totale. Depuis janvier 1970, les éditions Marabout ont publié une demi-douzaine d'ouvrages relevant de la S.F. ou du fantastique. Je me propose de les passer en revue, allant, comme il se doit, du moins bon au meilleur... (...) suivent dans l'ordre les critiques de La chinoise blonde d'Alexander Cordell, Mort au champ d'étoiles de Bernard Villaret, Après... la guerre atomique anthologie de Charles Nuetzel, La nuit des mutants de Jean Sadyn Aux portes de l'épouvante, anthologie construite par Kurt Singer, comprend six nouvelles de Robert Bloch et quatre de Bradbury, choisies parmi des récits assez anciens de leurs auteurs (ils remontent en majorité aux années 1940, donc à leur jeunesse littéraire). La totalité des Bloch est, à ma connaissance du moins, inédite en France, par contre trois sur quatre des Bradbury ont pu être lus dans différents recueils de chez Denoël. C'était un peu une gageure de réunir Bloch et Bradbury au sommaire d'un même recueil, et il est permis de se demander pourquoi Singer a tenté le tour de force de concilier le quasi-inconciliable. Peut-être simplement son idée de base a-t-elle été de réunir deux auteurs possédant les mêmes initiales. Pourquoi pas ? On a vu des échafaudages construits sur des fondations plus mal assurées encore... Mais, quoi qu'il en soit, Kurt Singer a dans une grande mesure gagné son pari, car les nouvelles assemblées, si elles ne sont en aucune façon comparables (et comment le pourraient-elles ?) quant au style et aux thèmes traités, ont pourtant en commun d'appartenir à un même « genre », de posséder un « climat » identique — qui ne ressortit d'ailleurs pas à l'épouvante proprement dite mais plutôt à la terreur, ce qui signifie que le sentiment de peur est provoqué par des éléments plus rentrés, plus feutrés... Pour ma part, je n'ai jamais trouvé que Robert Bloch possédait plus qu'un talent très moyen ; dans ce genre de récits courts qu'il affectionne et où se retrouvent, mêlés, des techniques et des thèmes empruntés au policier, au fantastique et à la S.F., il me semble que Richard Matheson, plus féroce, plus concis, plus sarcastique, lui est infiniment supérieur. Dans les récits présentés ici, c'est la part du « fantastique traditionnel » qui est prépondérante, Bloch ayant subi très fortement, à ses débuts, l'influence de Lovecraft avec qui il correspondit plusieurs années, et qu'il rencontra même peu avant la mort de celui-ci. L'ombre du clocher, La grimace de la goule et La sentence druidique sont des textes indéniablement lovecraftiens, fort correctement écrits dans l'esprit du maître (le plus faible des trois, La grimace de la goule, peut même paraître un mauvais plagiat), et au sujet desquels on ne peut dire grand-chose, sinon signaler que, dans le premier d'entre eux, Bloch met en scène Lovecraft lui-même, qui lui rendra plus tard la politesse dans The haunter of the dark. Une question de cérémonial est une saynette d'un humour un peu laborieux sur la possession d'un agent du recensement par l'esprit d'une sorcière rencontrée au cours de sa tournée. Quant à L'homme qui criait au loup, c'est la non moins classique variation lycanthropique axée sur une Maria Chapdelaine à qui il vient, au clair de lune, fourrure et crocs. Comme je l'ai laissé entendre, rien de tout cela n'est excellent, mais rien non plus ne plonge dans le médiocre. Cependant, le seul Bloch qui, à mon avis, sort nettement du lot est Petites créatures de l'horreur, qui met en scène un chirurgien de génie enfermé dans un asile psychiatrique, qui parvient à insuffler la vie aux créatures d'argile qu'il confectionne ; les homuncules iront bien sûr se venger d'une manière sanglante de l'interne-geôlier qui maltraitait leur créateur. Outre que ce récit lorgne du côté de Prométhée et autres Frankenstein, il se dégage de son écriture une qualité visuelle qui renvoie directement à ce merveilleux film de Tod Browning vu récemment à Paris, Les poupées du diable, qui peut-être inspira Bloch : à cause de ce symbiotisme, ce court texte devrait laisser à ses lecteurs une empreinte durable. Bradbury pose naturellement de tout autres problèmes. Il y en a qui aiment, d'autres pas. Fiction s'est fait d'ailleurs souvent le support des controverses qui ont eu lieu à son sujet, l'opinion-maison, ce me semble, étant en gros aujourd'hui celle-ci : il a beaucoup fait pour introduire la S.F. de qualité auprès de ceux qui ignoraient le genre, mais il s'est borné à se répéter depuis une dizaine d'années. (C'est une définition qu'on applique aussi, dans le domaine du cinéma, à Antonioni par exemple.) Je dois avouer que, pour ma part, je suis et reste fervent admirateur de Bradbury, homme qui me semble posséder une constante d'inspiration qui, loin du rabâchage, est la marque des véritables auteurs... Pour cela, je serais tenté d'écrire que les six nouvelles de Bloch servent de repoussoir aux textes de Bradbury. Mais ce serait bien injuste envers l'auteur de Psycho et, au demeurant, faux : car, grâce à cette similitude de genre que je signalais tout à l'heure, la prose brillante de Bradbury vient au contraire faire jaillir des accords d'ombre et de lumière de l'écriture plate et assez ingrate de Bloch. Kurt Singer, confronté au difficile problème de trouver de la terreur à l'état naturel chez Bradbury, a fait un choix judicieux : que ce soit dans Les espions ( un homme, hanté par la présence des insectes, découvre trop tard que les microbes sont les véritables ennemis de l'humanité), dans Rêve de fièvre (un enfant malade croit être la proie d'une entité parasitaire qu'il s'apprête à transmettre à tous les gens qu'il touchera), dans L'homme mort (un habitant d'une petite ville du Sud prétend qu'il est un mort-vivant — et peut-être est-ce vrai), dans Le manipulateur enfin (un embaumeur se venge de son insignifiance en faisant subir d'étranges traitements aux cadavres qui passent entre ses mains), Bradbury a su faire croître à tel point le fait divers banal qui est à chaque fois à la base de ses récits, que s'épanouit magnifiquement au-dessus de ses textes la fine fleur de la poésie arrosée par l'ange du bizarre, sans laquelle il n'y a point de vérité possible, donc d'horreur présente. Je voudrais attirer particulièrement l'attention sur Le manipulateur, où l'humour noir de Bradbury atteint un degré particulier lorsqu'il décrit M. Benedict remplaçant allègrement le liquide d'embaumement par de l'encre noire dans le corps d'un raciste ou garnissant avec de la crème fouettée le crâne d'une vieille fille gourmande. Il y a du génie dans la manière de nouer ce genre de rubans ! Une seule chose me chagrine : comparant Rêve de fièvre avec la traduction publiée par Denoël dans Un remède à la mélancolie, j'ai constaté qu'un canari, pourtant fort utile au récit, avait mystérieusement disparu. Où ce volatile s'est-il envolé ? Est-ce une coupure du traducteur ? De l'anthologiste ? Ou bien .s'agit-il d'un texte original qui a été complété ensuite par Bradbury pour l'édition en volume ? Peu importe... Il n'en reste pas moins que cette omission laisse planer un doute quant à l'intégrité des autres textes. Un lecteur anglophone pourrait peut-être éclairer notre lanterne... Mais, quoi qu'il en soit, voilà un recueil qui, bien qu'étant bâti au départ selon un postulat hasardeux, est à tout prendre meilleur que celui critiqué précédemment, car il possède une solidité, une cohérence internes qui faisait défaut à l'ouvrage de Charles Nuetzel. (...) suivi de la critique de La guerre des mouches de Jacques Spitz Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Ray Bradbury présente ( Saison 6 - Episode 07 : The Dead Man ) , 1992, Costa Botes (d'après le texte : L'Homme mort), (Episode Série TV) Ray Bradbury présente ( Saison 6 - Episode 12 : The Handler ) , 1992, Peter Sharp (d'après le texte : Le Manipulateur), (Episode Série TV) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |