|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

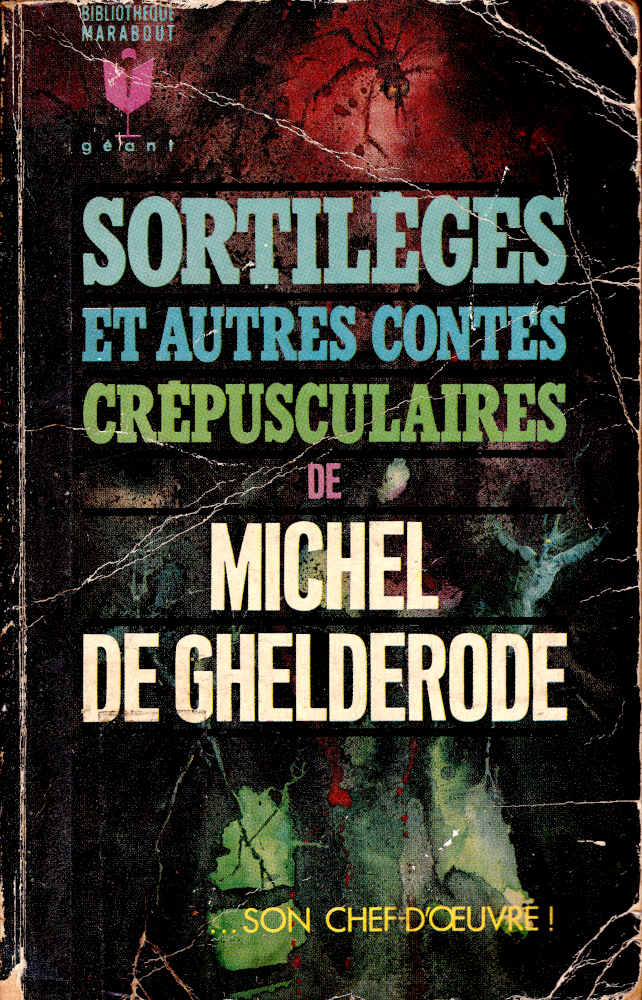

Sortilèges et autres contes crépusculaires

Michel de GHELDERODE Première parution : Bruxelles, Belgique : L'Essor, 1941 Illustration de (non mentionné) MARABOUT - GÉRARD (Verviers, Belgique), coll. Bibliothèque Marabout - Géant  n° G234 n° G234  Dépôt légal : 1962 Recueil de nouvelles, 288 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,4 x 17,9 cm✅ Genre : Fantastique

Autres éditions

Sous le titre Sortilèges GALLIMARD, 2008 LABOR, 2000 Sous le titre Sortilèges et autres contes crépusculaires MARABOUT - GÉRARD, (date inconnue), 1962

Quatrième de couverture

« Le conte a une valeur de confession dans mon cas, et qui a bien lu ces récits sait tout de mon âme, si lisible, si désarmée devant le Mystère, au seuil de l'univers métaphysique. »

Plus que son théâtre, Michel de Ghelderode aimait ces contes où foisonnent ses souvenirs et ses hantises. Il s'y baigne dans l'univers maudit qu'il affectionne, voué à la terreur des présences invisibles. A la fois confident et prisonnier des forces démoniaques qu'il déchaîne, il nous livre sa peur à l'état brut. Ce recueil est un chef-d'oeuvre qui, d'emblée, se situe au sommet de la littérature fantastique.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Henri VERNES, Un homme de la renaissance, pages 5 à 9, préface 2 - L'Ecrivain public, pages 11 à 35, nouvelle 3 - Le Diable à Londres, pages 37 à 57, nouvelle 4 - Le Jardin malade, pages 59 à 108, nouvelle 5 - L'Amateur de reliques, pages 109 à 126, nouvelle 6 - Rhotomago, pages 127 à 142, nouvelle 7 - Sortilèges, pages 143 à 173, nouvelle 8 - Voler la mort, pages 175 à 187, nouvelle 9 - Nuestra senora de la Soledad, pages 189 à 197, nouvelle 10 - Brouillard, pages 199 à 215, nouvelle 11 - Un crépuscule, pages 217 à 228, nouvelle 12 - Tu fus pendu, pages 229 à 254, nouvelle 13 - L'Odeur du sapin, pages 255 à 279, nouvelle Critiques des autres éditions ou de la série

Michel de Ghelderode n'est pas seulement un étonnant auteur dramatique, secouant le spectateur et la critique avec ses farces, ses drames, ses tragédies, grouillants de moines, de sacrilèges et de sortilèges, dominés par l'omniprésence de la Mort et du Démon ; c'est aussi, c'est avant tout un conteur. Mais, jusqu'à présent, cette part de son œuvre restait inaccessible, dissimulée dans les éditions anciennes et les tirages limités. Voici aujourd'hui un de ses plus importants recueils de contes, édité une première fois en 1941. Douze contes, tous fantastiques ou baignés dans une aura insolite, dominés également par la double présence du démon et de la mort. Minutieusement décrits, lentement contés, ils nous mènent par les chemins de l'étrange ; un seul personnage, toujours le même, placé sous la protection de « Nuestra Señora de la Soledad » en pousse les portes, nous entraîne au-delà du quotidien, du réel, du possible… Un homme se prend d'amitié pour un pantin de cire figurant un ancien écrivain public, lui parle, le comprend, lui prête vie, finit par se dédoubler et par animer le mannequin, devenant cette lave qui le consume, lassé d'avoir griffonné des liasses de papier. Dans Londres se découvre un enfer de brouillard, terne comme une salle de réunion antialcoolique, où se rencontre un diable amical, devenu illusionniste. Dans une rue pleine de brouillard retentit l'appel d'une bouche qui n'existe pas, comme dans le jardin malade de l'hôtel de Ruescas sanglotent les enfants qui ne sont pas nés. Un diable homoncule sorti sans doute du laboratoire de Keffstein s'évade de son bocal de cristal. La mort doit chausser les bottes d'un mourant avant de l'emporter avec elle, puis reparaît sous les traits de ce capitaine qui traîne après lui Le mystère des tramps cimentées par la rouille et des goélettes pourries rongées par le taret. Dans un quartier étrange se dresse une vieille potence, celle-là même où autrefois on sera pendu, car passé, présent, futur n'ont pas de réalité propre, et se confondent. Tout comme dans cet univers grouillant et morbide, où tout est faussé, le bien, le mal, le réel et l'imaginaire se confondent, s'interpénètrent, fluent et se modifient sans cesse, comme si rien ne les différenciait au fond, tous les cadres étant brisés. Rien n'est hostile ou amical, et tout l'est à la fois. En regard de cet univers, ceux de Jean Ray et de Lovecraft apparaissent presque rassurants. Chez eux la menace existe mais a un visage, et le réel subsiste qui nous arme, mais ici rien de tel, tout est fluide et mouvant, même le décor, surtout le décor. Comme cette église gorgée d'eau qui se déforme, vit, palpite, agonise sous la pluie. Dans « Sortilèges » c'est une ville entière, Ostende, qui se mue en ville d'apparences, en parodie, en création avortée avec la foule des masques de carnaval où les fantômes du passé se mêlent aux fantômes des vivants. Chaque conte est avant tout un décor, baroque et inquiétant comme celui dont s'entoure l'auteur et où se bousculent rapières espagnoles, chevaux de carrousels, retables, têtes et bois du Moyen Âge, tableaux, affiches, marionnettes, mannequins drapés, coraux et coquillages. Ce décor, la pluie, le crachin, le brouillard des villes enfumées, où flottent des moitiés de maisons décapitées, Ghelderode l'a trouvé dans sa ville natale ; dans un Bruxelles suranné, rongé par la pioche des démolisseurs, immobilisant le passé dans des rues étroites, bordées de pignons espagnols, fleuries de madones aux angles, bourgeonnant en impasses dominées par des retables de fer forgé, et où dix pas suffisent pour transporter de la cohue éclaboussée de néon au silence des ruelles qui ne doivent retentir que du froissement de fer des tercios du duc d'Albe. Mais ce n'est pour L'auteur qu'un tremplin, la première esquisse ; aussitôt sous sa main le décor vit, se peuple d'un grouillement de présences sourdes sous le lichen, la lèpre des pierres, la mousse et l'ennui. Ce sont elles qui, des pierres malades, font surgir le démon, la mort, le sacrilège, le passé et ses menaces. Et pourtant un sentiment est bien absent dans ces récits : la peur – pas l'angoisse métaphysique, mais la peur réelle, celle de l'inconnu, la peur qui prend à la gorge dans la ruelle ténébreuse ou le psautier de Mayence, qui affole les héros de Lovecraft. Ici, que paraisse la mort ou le démon, cette venue était par trop attendue pour émouvoir le héros ; pénétrer dans le monde des sortilèges n'est pas pour lui une épreuve, mais la satisfaction d'une longue attente et ces présences grouillantes, plus répugnantes que maléfiques ne peuvent rien contre sa sérénité. Mais, pour qui s'intéresse à Ghelderode, à l'homme, à son mystère, il y a plus dans ce recueil que la peinture réussie, servie par la langue étonnante qui résonne dans son théâtre, d'un monde au-delà du nôtre ; il y a une brèche ouverte sur les secrets de l'auteur. « Le conte a une valeur de confession, dans mon cas, et qui a bien lu ces récits sait tout de mon âme, si lisible, si désarmée devant le Mystère, au seuil de l'univers métaphysique. » Et de fait, Ghelderode se livre ici plus profondément que dans son théâtre, ses interviews, ses entretiens radiophoniques. Au-delà des contes, nous trouvons une spectroscopie de l'auteur, étalant au grand jour son goût de la réalité hallucinée, ses souvenirs, ses regrets, sa nostalgie des paradis perdus, sa misanthropie, sa nausée devant le monde bruyant, brillant, mécanisé, « plein de bruit et de fureur », qui plus qu'un horizon de fournaise se révèle pour lui le véritable enfer : « L'enfer ! Mais je m'y trouve ! C'est cette cité monstrueuse, c'est l'existence quotidienne, et les damnés ? Mes contemporains hideux et moi dans leur troupe infâme » Et voilà que s'ouvre une dernière porte, la plus déroutante peut-être, celle qui nous révèle un Ghelderode lecteur assidu de « Fiction », amateur de SF, en laquelle il voit le suprême refuge de la poésie, et dont les malédictions rejoignent celles de Bradbury et d'autres. Jacques VAN HERP Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Francis Berthelot : Bibliothèque de l'Entre-Mondes (liste parue en 2005) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |