|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

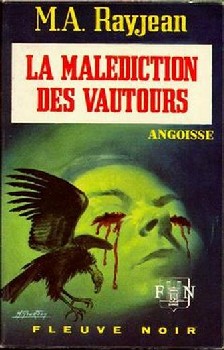

La Malédiction des vautours

Max-André RAYJEAN Illustration de Michel GOURDON FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Angoisse  n° 222 n° 222  Dépôt légal : 1972 Première édition Roman, catégorie / prix : nd ISBN : néant ❌ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

La grande forêt de Lente se pare des plus belles couleurs automnales. Les mélèzes, les fougères, les fayards, mêlent le vert, le roux, l'or, le pourpre. A Combe-Laval comme à Font d'Urle, au-dessus des abîmes vertigineux, les vautours dansent une infernale sarabande. Leur vol lourd et noir apporte la malédiction, la mort. L'affreux bossu joue du pipeau, ricane. Les charognards dépècent leurs victimes, plongent avec avidité leurs becs crochus dans les ventres béants, arrachent les yeux. Ils laissent des cadavres exsangues, mutilés, aux orbites vides. Pourtant, il est beau le Vercors grandiose, le Vercors héroïque, le Vercors des touristes, dans son écrin de verdure et sa gangue d'oxygène. Les hommes veulent en faire un parc naturel. Mais est-ce un paradis ou un enfer ?

Critiques

Les amateurs éclairés ont peut-être tort d'ignorer systématiquement la collection Angoisse du Fleuve Noir, vouée aux halls de gare et aux sous-développés mentaux pressés. Une chose est sûre : elle existe. Donc elle a des lecteurs. Mais ils sont insaisissables et coïncident sans doute bien rarement avec ceux de Fiction. Et puis il faut dire que, pour trouver aujourd'hui un Angoisse chez un dépositaire, il faut vraiment le chercher, la distribution de cette collection paraissant bien négligée, en province surtout. Tout cela fait qu'elle aurait tendance à sombrer dans l'oubli dans l'esprit de nos lecteurs si, de temps à autre, et à tort ou à raison, un auteur de la série ne trouvait grâce auprès d'un de nos critiques attitrés. Cette politique très personnalisée profita naguère à Steiner ; elle semble aujourd'hui s'orienter vers Brutsche. Mais les obscurs, les sans grade, sont toujours laissés de côté. C'est malheureux : on y trouve parfois de quoi se satisfaire.

Max-André Rayjean, par exemple : il a écrit depuis une bonne quinzaine d'années plus de quarante Anticipation (l'un d'eux, Les parias de l'atome, eut même droit en 1957 au « Grand prix du roman de science-fiction », distinction par ailleurs tout intérieure à la collection), dont aucun ne peut valablement rester dans les mémoires ou les bibliothèques. Depuis un peu plus d'un an, il alterne la SF avec les Angoisse. Est-ce un mot d'ordre de son directeur de collection, est-ce pour l'auteur un pis-aller, une récréation, ou bien un goût véritable ? Peu importe... sinon le fait que Rayjean paraît bien meilleur dans ce genre que dans l'autre.

Son dernier roman, La malédiction des vautours, est tout à fait lisible. Il a même un petit côté reportage touristique, ce qui a priori aurait pu être bien épouvantable et qui, pourtant, donne au livre sa chair. L'action se déroule dans le Vercors, entre Villard de Lans, la forêt de Lente, le col de la Machine et Combe-Laval, et on sent que l'auteur a pris plaisir à décrire des lieux qu'il connaît bien (il habite près de Valence) et aime bien. Certes ses descriptions des feuilles d'automne et du brouillard mangeant les sommets sentent leur cliché à vingt pas, mais au moins on ne retrouve pas dans ces pages d'un bucolisme de prix-unique la désespérante sécheresse qui caractérise ses Anticipation. Rayjean a compris que ce qu'il faut faire avant toute chose pour rendre un suspense fantastique convaincant, c'est de mouler son histoire dans un climat évocateur, c'est de polir un décor. Il l'a tenté et, avec ses moyens littéraires qui ne sont pas bien grands, l'a réussi plus qu'à moitié. Quant au scénario, qui ne contient aucun élément surnaturel (ça se perd, le surnaturel, chez les angoisseurs !), puisqu'il met en scène des vautours dressés pour s'attaquer aux touristes et aux chasseurs, il est adroitement ficelé, bien qu'on puisse regretter que Rayjean n'ait pas mieux maîtrisé les ficelles du policier classique, et qu'il nous fasse connaître son principal coupable dès les premières pages, au lieu de ne nous le révéler qu'à la fin, parmi une galerie de suspects.

Signalons enfin une idée originale : le « maître d'œuvre » de la malédiction a lâché ses vautours, ramenés d'Afrique, pour dégoûter les touristes et les promoteurs, et empêcher ainsi la réalisation du parc naturel du Vercors, qui livrera les vertes forêts à la foule et au béton ! Voilà une notation intéressante, qui lie cet Angoisse à l'écologie et à l'actualité la plus authentique...

Contrairement à Rayjean, Marc Agapit est un vieux de la vieille dans la série à couverture bleu-vert, un pilier des Angoisse qui n'a jamais eu dans Fiction la place qu'il méritait. Le talent d'Agapit pour nous présenter des personnages bizarroïdes, paranoïaques, schizophrènes ou légèrement sadiques, pour bâtir des intrigues compliquées comme des labyrinthes et fragiles comme Babel, devrait pourtant un jour ou l'autre lui valoir de belles pages d'exégèse. C'est en tout cas ce que je lui souhaite. Son plus récent ouvrage, Le temps des miracles (paru en octobre 72, en tandem avec le Rayjean) est, si je compte bien, son trente-neuvième dans la collection. C'est de l'Agapit pur (il a à son actif, comme tout un chacun, quelques bâtards), c'est-à-dire qu'il a imaginé une histoire touffue, pleine de tiroirs et de faux-fuyants, que pourraient lui envier Boileau et Narcejac. Cependant, à la différence de ces maîtres du suspense, Agapit abandonne tout en train et nous laisse le bec dans l'eau à la fin de son livre. On en est irrité et déçu dans un premier temps, de même que nous agaçaient de trop sensationnelles coïncidences dans le cours du roman, mais on comprend après coup que c'est bien là où voulait nous entraîner l'auteur : dans une perplexité qui est elle-même la fonction du bouquin ou, si on veut, son jeu — parce que tout cela n'est pas très sérieux. Car, dans cette histoire non résumable de meurtres (ou d'accidents ?) en série autour d'un illuminé qui prétend réaliser des miracles en prononçant le seul mot « fiat » (pas la voiture, mais le verbe latin), seule compte l'ambiguïté d'un double pari : y a-t-il meurtres provoqués ou accidents ? Y a-t-il miracles ou simple enchaînement de coïncidences ? Dévoiler le pot aux roses aurait été détruire l'architecture du roman, construit précisément pour déboucher sur le vide ou sur un point d'interrogation.

Ajoutons à cela l'humour très particulier d'Agapit, qui ne porte pas sur des situations mais bien sur le texte lui — même (l'auteur a maintenant pris l'habitude de s'adresser en personne à ses lecteurs, et ces clins d'yeux nonchalants sont d'autant plus réjouissants qu'on a parfois l'impression qu'Agapit se fiche de nous), et nous avons tous les ingrédients pour un coquetelle (comme il l'écrit lui-même, après Queneau) bien satisfaisant. Décidément oui : il faut de temps en temps porter ses regards sur la collection Angoisse.

Denis PHILIPPE |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |